Depuis les débuts de la mission Dawn, lancée en septembre 2007, la connaissance de CérèsCérès et surtout l'intérêt de son étude se sont considérablement renforcés. En 2005 d'abord, avec la publication dans la revue Nature de trois articles qui feront date, décrivant le modèle de Nice, puis en 2011 avec la grande virée de bord (modèle Tack). Ces deux modèles « ont revisité l'histoire de la formation du Système solaire en suggérant que les planètes géantes ont migré, alors complètement formées, depuis une configuration initiale compacte, circulaire et coplanaire vers leurs positions actuelles », nous explique Pierre Vernazza chargé de recherche au CNRS et chercheur au laboratoire d’Astrophysique de Marseille.

Plus précisément, le modèle de Nice (Tsiganis et al. ; Gomes et al. ; Morbidelli et al.) explique les orbites actuelles des planètes géantes partant de leur état originel et de leurs orbites en résonance multiples, l'architecture de la ceinture de Kuiperceinture de Kuiper ainsi que le grand bombardement tardifgrand bombardement tardif. Le modèle « Grand Tack » (Walsh, Morbidelli, Raymond et al., Nature, 2011) décrit, lui, la migration de JupiterJupiter et SaturneSaturne et explique la petite taille de Mars, ainsi que la diversité en composition de la ceinture principale.

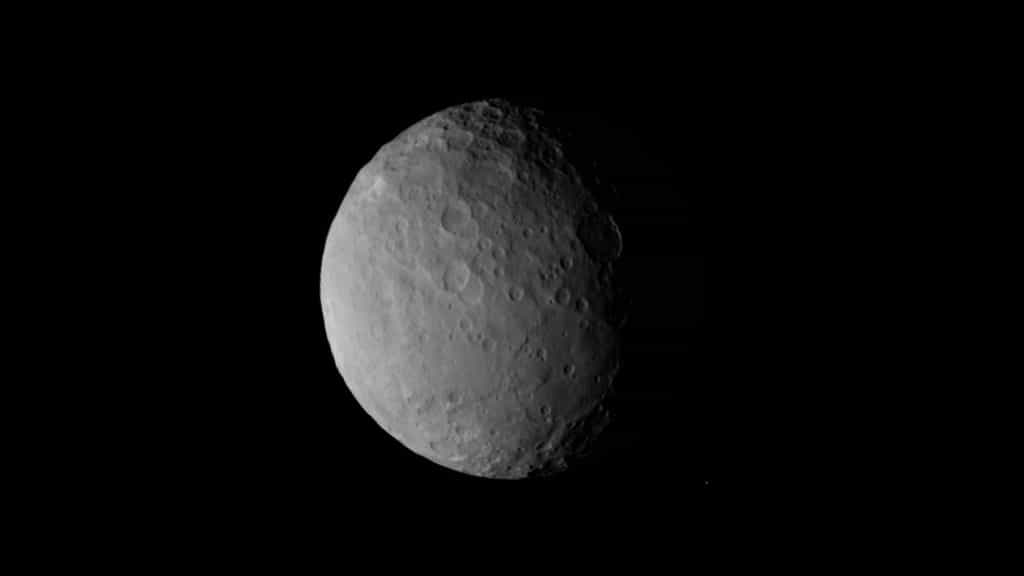

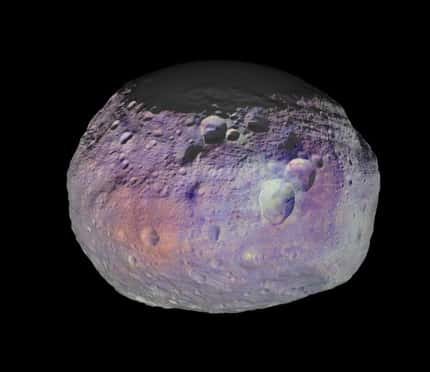

Bien que situé dans la ceinture d'astéroïdes principaleceinture d'astéroïdes principale, Cérès n'en est pas vraiment un. En raison de sa taille (950 kilomètres), il a d'ailleurs été classé comme planète naineplanète naine en 2006, en même temps que PlutonPluton, et sa structure diffère radicalement de celle d'un astéroïde. « On ne sait toujours pas où s'est formé Cérès », souligne Pierre Vernazza . « Il pourrait tout à fait faire partir de la population de petits corps qui ont été implantés lors des épisodes de migration des planètes géantes » qu'expliquent les modèles de Nice et le Grand Tack.

Vue d'artiste des dégazages de Cérès. © Y Gominet, B Carry / CNRS

Compte tenu de sa faible densité, on suppose qu'il pourrait être un transneptuniens (TNO). Si c'est le cas, et « c'est ce que va chercher à déterminer la sonde Dawnsonde Dawn », il se serait formé dans les régions les plus éloignées du Système solaire à une époque « où se trouvaient encore les planètes géantes que sont Jupiter et Saturne avant qu'elles ne migrent 'à leur position actuelle ». Si Cérès s'avère être un TNO ainsi implanté, alors son étude devient prioritaire de par sa proximité à la Terre, offrant une « opportunité unique d'étudier ce type d'objet sans avoir besoin de parcourir des distances très importantes ». Seule petite difficulté, son orbite, inclinée de 10,6° par rapport au plan de l'écliptiqueplan de l'écliptique, demande un peu plus d'ergolsergols pour le rejoindre que s'il était dans le plan. D'où la décision de la NasaNasa de doter Dawn d'une propulsion ionique.

Des formes de vie primitive sur Cérès ?

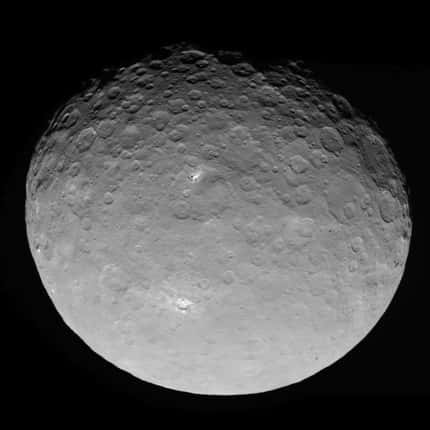

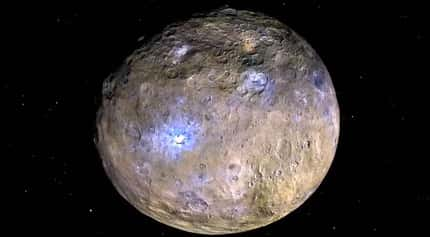

Quant à la connaissance que nous avons de Cérès, elle s'est renforcée avec les observations du télescope spatialtélescope spatial Herschel qui ont mis en évidence la « présence d'eau sous forme gazeuse autour de Cérès et localisé deux sources à sa surface que la sonde Dawn a pu photographier (le double point lumineux) ». De plus, tous les modèles d'évolution de la structure interne de Cérès convergent « vers la présence, encore aujourd'hui, d'un océan d'eau à l'état liquideétat liquide dans le sous-sol, qui n'est sans doute pas global ». Sa taille et son emplacement, cependant, diffèrent d'un modèle à un autre.

Si l'existence de cet océan devait se confirmer, cela « ferait de Cérès un monde potentiellement habitable ». Il entrerait dans le gotha des objets comme TitanTitan, EnceladeEncelade, GanymèdeGanymède, Europe et Mars où « l'on peut rechercher des traces de vies éteintes voire en activité ». Toutefois, Dawn ne devrait vraisemblablement pas être capable de trancher cette question.

Pour Pierre Vernazza, investigateur principal du projet Nautilus à destination de Cérès, avec un lancement prévu en 2025, il est donc nécessaire de planifier le plus tôt possible un retour sur Cérès car le « retour scientifique attendu de la mission Dawn sera en deçà des attentes des chercheurs ». En effet, sur les 12 instruments prévus à bord de Dawn, la sonde n'en a embarqué que trois, pour des raisons budgétaires. Avec une caméra et deux spectromètresspectromètres, l'un dans la lumièrelumière visible et infrarougeinfrarouge et l'autre à neutronsneutrons et gamma, « Dawn ne pourra faire que de la géologiegéologie de base ». De nombreuses mesures très attendues, comme l'analyse des éléments volatils de Cérès ou la caractérisation des dégazagesdégazages observés par Herschel, seront impossibles à réaliser.

C'est d'autant plus navrant que par déduction il aurait été possible d'en savoir plus sur la composition de cette planète naine. Autre regret, l'absence d'un spectromètre de massemasse qui aurait permis de « mesurer le rapport deutérium/hydrogène de Cérès qui constitue un marqueur clé pour déterminer l'origine de l'eau sur Terre, et comprendre le rôle qu'ont pu jouer les comètescomètes ou les astéroïdes ». Ce rapport peut également trancher sur l'origine de Cérès : « un rapport D/H cométaire irait dans le sens d'une origine lointaine ».

Quant à l'océan de Cérès, là aussi Dawn ne nous en apprendra pas beaucoup plus, « bien que la sonde va s'efforcer de chercher des indices indirects et directs de sa présence ». Sa caméra n'a pas une résolutionrésolution suffisamment élevée pour « observer les nutationsnutations par exemple ». Elle est d'environ 20 mètres par pixelpixel, alors que l'on a besoin d'une résolution d'un mètre, voire cinquante centimètres pour détecter des oscillations. Pour comprendre il faut savoir que trois pixels sont nécessaires pour observer distinctement quelque chose, de sorte, qu'au mieux, on sera capable de voir des dispositifs ou des structures géologiques d'une soixantaine de mètres.

Cette idée d'un retour rapide autour de Cérès, voire sur sa surface car un atterrisseur est également à l'étude, a été refusée par l'Agence spatiale européenneAgence spatiale européenne à qui Pierre Vernazza l'avait proposée pour devenir la mission M4 du programme scientifique Vision Cosmique. Pour autant, le « projet n'est pas abandonné et pourrait connaître une issue heureuse aux États-Unis ». En effet, la mission Nautilus est également portée par une chercheuse du JPLJPL, lequel finance deux des six instruments prévus et participe de moitié à un autre. Et de ce côté-ci de l'Atlantique, « Cérès suscite un très grand intérêt, de sorte qu'une nouvelle mission pourrait rapidement repartir vers lui d'ici une dizaine d'années ». Cependant, avant de prendre une décision, la Nasa et le JPL attendront les résultats de Dawn.