Jupiter ne serait pas Jupiter sans sa Grande tache rouge. Pourtant, des astronomes avancent que cette immense tempête n’a pas toujours été là. Et même que celle observée pour la première fois par Cassini ne correspond pas à celle que nous lui connaissons aujourd’hui.

au sommaire

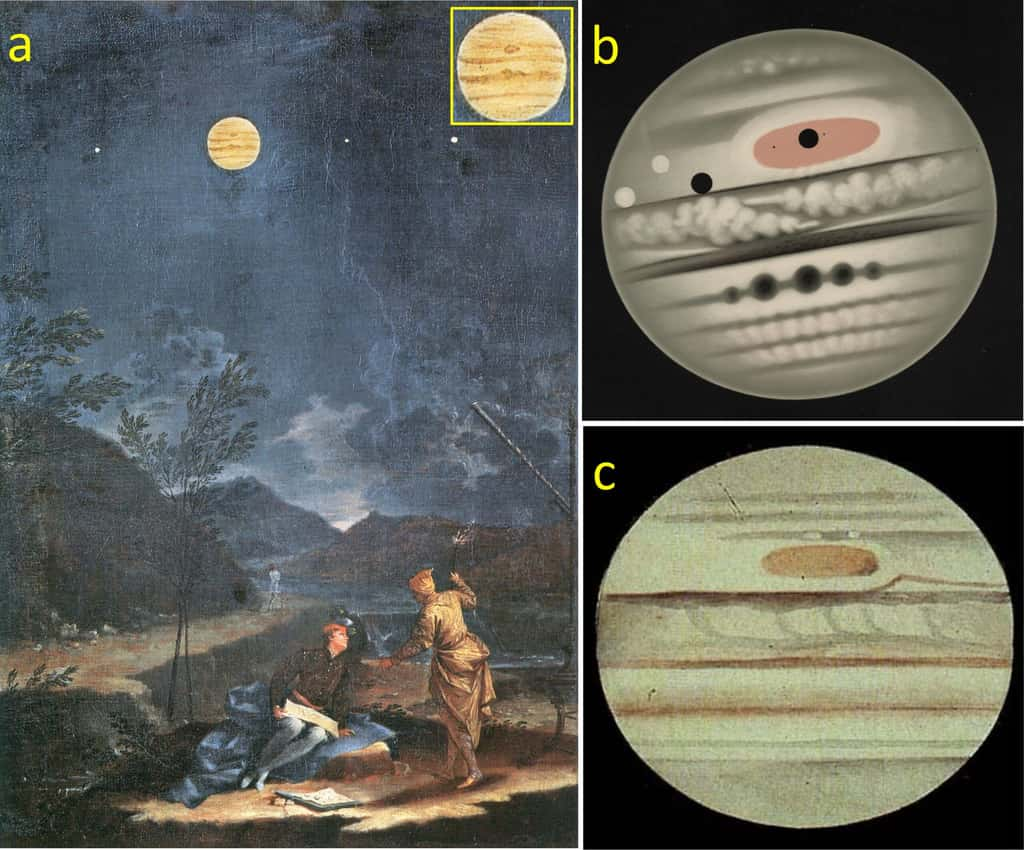

La Grande tache rouge. C'est sans doute l'une des figures les plus emblématiques et, à n'en pas douter, la plus grande des tempêtestempêtes connues de notre Système solaire. L'histoire raconte qu'elle a été observée dans l'atmosphèreatmosphère de JupiterJupiter pour la première fois par Jean-Dominique CassiniJean-Dominique Cassini, un astronomeastronome d'origine italienne puis naturalisé français. C'était en 1665.

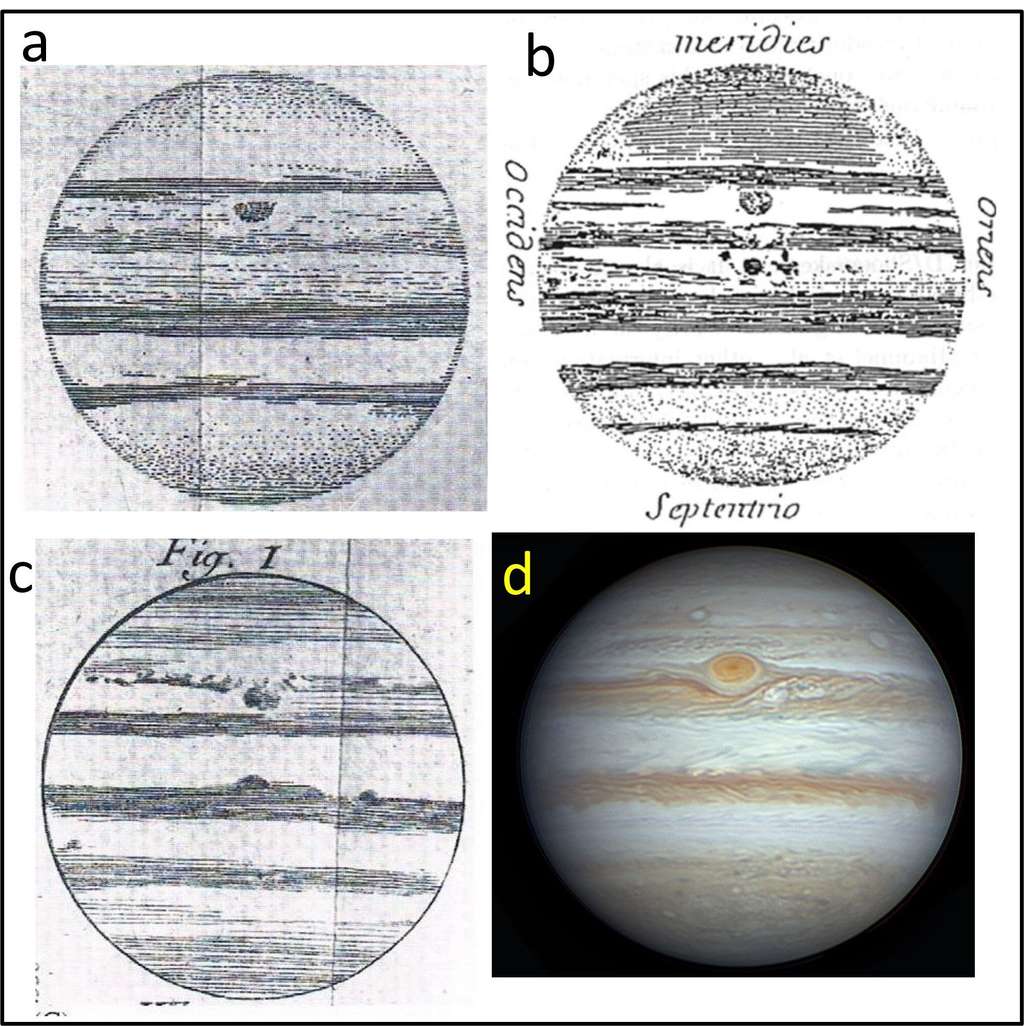

Rappelons que la Grande tache rouge s'étend sur un diamètre environ égal à celui de notre Terre. À sa périphérie, les ventsvents soufflent jusqu'à 450 km/h. Et Cassini et ses contemporains l'avaient surnommée la « Tache permanente » parce qu'ils l'avaient observée de manière récurrente jusqu'en 1713. À ce moment-là, toutefois, ils en avaient perdu la trace. Jusqu'en 1831. De quoi pousser les astronomes d'aujourd'hui à se demander s'ils observent bien encore la Grande tache rouge de Cassini.

Une Grande tache rouge qui continue d’étonner les astronomes

Pour en avoir le cœur net, des chercheurs de l'université du Pays basque (Espagne) ont décortiqué les sources historiques pour analyser la taille, la structure et l'emplacement de la Grande tache rouge de Jupiter au fil du temps. Dans les Geophysical Research Letters, ils détaillent leurs travaux et en viennent à une conclusion étonnante. « Il est très improbable que la Grande tache rouge actuelle corresponde à la "Tache permanente" observée par Cassini, déclarent-ils dans un communiqué. Celle-ci a certainement disparu entre le milieu du XVIIIe et du XIXe siècle, auquel cas, nous pouvons désormais affirmer que la longévité de la Grande tache rouge de Jupiter dépasse 190 ans. »

Grâce à des simulations numériquessimulations numériques, les chercheurs ont aussi mis à l'épreuve les hypothèses avancées jusqu'ici pour la formation de cette Grande tache rouge. Les astronomes estiment en effet que celle-ci pourrait s'être formée à la suite d'une gigantesque super tempête, semblable à celles parfois observées sur SaturneSaturne, la planète jumelle de Jupiter. Elle pourrait aussi être apparue à la suite de la fusion de plusieurs vortex plus petits produits par le cisaillement du vent provenant des courants de vent intenses qui circulent parallèlement les uns aux autres, mais en alternant en direction avec la latitudelatitude. La Grande tache rouge de Jupiter pourrait même être le fruit d'une instabilité des vents qui pourrait produire une cellule atmosphérique allongée.

Que va devenir la Grande tache rouge de Jupiter ?

Les chercheurs de l'université du Pays basque indiquent que, bien qu'un anticycloneanticyclone se forme dans les deux premiers cas, il diffère en termes de forme et de propriétés dynamiques de celles de la Grande tache rouge que nous observons actuellement sur Jupiter. L'instabilité des vents, d'autre part, aurait pu produire une « proto-Grande tache rouge » qui aurait ensuite rétréci avec le temps, donnant naissance à la tempête compacte et à rotation rapide observée depuis la fin du XIXe siècle.

Resta à réussir à reproduire le rétrécissement observé de la Grande tache rouge -- de quelque 39 000 kilomètres en 1879 à seulement 14 000 aujourd'hui -- au fil du temps pour comprendre les mécanismes physiques qui sous-tendent sa relative stabilité. Les chercheurs comptent également prédire si elle se désintégrera et disparaîtra lorsqu'elle atteindra une limite de taille. C'est peut-être bien ce qui s'est produit pour la « Tache permanente » de Cassini...