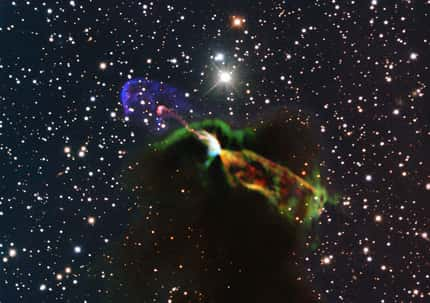

En écho à Star Wars Épisode VII qui vient de sortir sur tous les écrans de notre Planète (et probablement de la Voie lactée), la Nasa et l'Esa ont titré leur présentation de cette image du télescope spatialtélescope spatial Hubble d'un astre en train de naître : « le réveil de la force d'une étoile ». Ce qui est vrai. Mais ce qui saute aux yeuxyeux avant tout, c'est le double jet qui transperce le placentaplacenta du nouveau-né, lequel bien sûr évoque un double sabre laser, et même en particulier celui de Darth Maul dans l'épisode I de la saga.

Ici, l'action se passe au sein de notre GalaxieGalaxie, dans un recoin du nuage moléculaire d’Orion (OrionOrion B molecular cloud, ou OMC), immense toile de gazgaz et de poussière étendue à quelque 1.350 années-lumièreannées-lumière de la Terre, et qui occupe dans le ciel une surface équivalente à celle de la constellationconstellation qui lui a donné son nom, le chasseur Orion. Ce dernier marche fièrement dans le ciel d'hiverhiver en direction du sud en première partie de nuit. On le reconnaît aisément à la triade d'étoiles alignées qui compose sa ceinture et aussi au poignard ou l'épée qui y est accrochée. La pâle lueur que reflète sa lame est bien connue de tous les astronomesastronomes de l'hémisphère nordhémisphère nord, c'est la fameuse nébuleuse d’Orion, Messier 42 (M42M42). C'est une des parties les plus lumineuses du grand complexe lequel, en réalité, couve de nombreux coconscocons d'étoiles dans toute cette région de notre voisinage...

La région sombre explorée dans l'infrarougeinfrarouge par la vue pénétrante d'Hubble, depuis la banlieue terrestre, se situe sur le torse du personnage mythique, entre sa ceinture et son épaule gauche marquée par la rouge Bételgeuse (voir la vidéo zoomant sur la région).

Vue en perspective de la région où se cache l’étoile qui produit les deux jets. © Esa, Hubble, Nasa, D. Padgett (GSFC), T. Megeath (University of Toledo), B. Reipurth (University of Hawaii)

Des jets Herbig-Haro caractéristiques

Animé d'un grand appétit, l'embryonembryon stellaire tapi dans les ténèbres se repaît du gaz et de la poussière qui l'entourent. La matièrematière qui s'enroule et tombe provoque un réveil en sursautsursaut, un premier cri qui jaillit sous la forme de deux faisceaux opposés et perpendiculaires au disque d'accrétiondisque d'accrétion où un peu plus tard (quelques millions d'années), des planètes vont émerger.

Un phénomène désigné objets Herbig-Haro (HH), en l'occurrence pour celui-ci, HH 24. Propulsés à des vitessesvitesses supersoniques, les jets bousculent, percutent et chauffent le gaz du milieu environnant à plusieurs milliers de degrés. On observe alors des grumeaux et les ondes de choc caractéristiques.

On distingue très nettement HH 24 dans ce paysage dépeint dans l'infrarouge. Mais à bien y regarder, d'autres se cachent dans ce milieu en pleine effervescence. Il y a d'abord les deux étoiles qui brillent à droite des puissants jets. Toutes deux affichent de discrets filets de gaz. Une autre se dérobe à notre regard et ne peut être démasquée que dans le domaine radio. On aperçoit surtout, à gauche, une partie de l'un de ses jets qui se fraie un chemin à travers la massemasse de matière, y creusant un imposant tunnel. Chacune de ces étoiles s'éveille dans un sursaut de lumière.