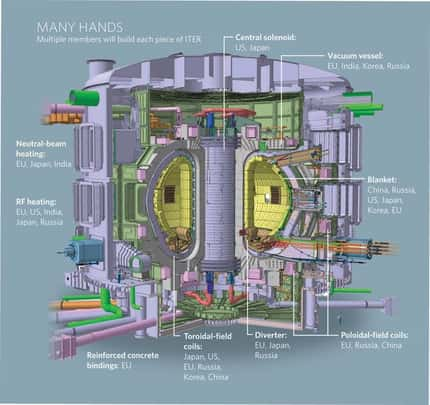

Même en imaginant que le projet Iter soit un succès, les successeurs de ce Tokamak expérimental ne pourront probablement pas produire industriellement de l'électricité avant les années 2050. Il serait éminemment souhaitable que la technologie de la fusion contrôlée soit disponible avant cela, peut-être grâce à des machines fonctionnant selon d'autres principes. Certains laboratoires font ce pari, par exemple en explorant l'ignition de réactions thermonucléaires non plus par confinement magnétique d'un plasma mais à l'aide d'un laser comprimant du combustible pour réaliser une fusion inertielle. Récemment, la firme Lockheed Martin a annoncé qu'elle avait une piste prometteuse dans une autre direction encore.

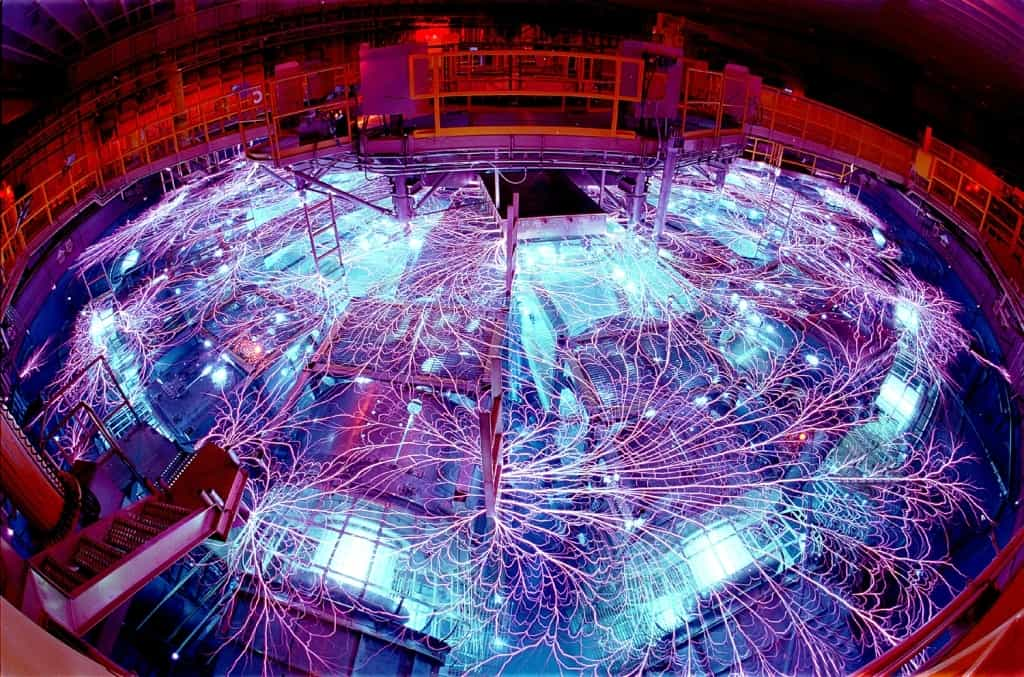

Une autre voie a été ouverte de façon inattendue il y a plus de sept ans lors d'expériences effectuées par les chercheurs du laboratoire national de SandiaSandia à Albuquerque, au Nouveau-Mexique (États-Unis). Elles exploitent une machine utilisant une technique de compression différente, dite à striction axialeaxiale, encore appelée Z-pinch, ce qui explique le nom qu'on lui a donné : la Z machineZ machine. Le but est d'obtenir une Magnetized Liner Inertial Fusion, ou Maglif. Les chercheurs viennent d'annoncer des résultats importants que l'on espérait obtenir depuis 2012 à la suite d'un article publié dans Physical Review Letters. À l'époque, des tests préliminaires et des simulations numériquessimulations numériques étaient prometteurs, indiquant la possibilité d'obtenir rapidement des réactions de fusion.

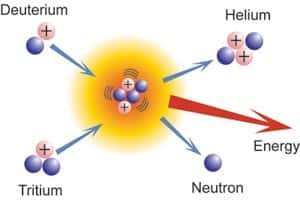

La réaction de fusion la plus efficace et la plus facile à mettre en œuvre pour produire de l'énergie est pour le moment celle faisant intervenir deux isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium. © CEA

Du tritium produit par la fusion du deutérium

On est passé de la théorie à la pratique en enfermant tout d'abord du deutérium (D), un isotope de l'hydrogène dont le noyau contient un protonproton et un neutronneutron, dans un cylindre métallique de 5 mm de diamètre et 7,5 mm de hauteur. La seconde étape a consisté à faire passer dans le cylindre une impulsion de courant d'une intensité très élevée -- 19 millions d'ampèresampères -- pendant 100 nanosecondes.

Ce courant a alors généré un champ magnétiquechamp magnétique conduisant à l'implosion du cylindre, ce qui a comprimé et fait monter la température du deutérium. Simultanément, un préchauffage était réalisé à l'aide d'une impulsion laser, tandis qu'un champ magnétique externe confinait le plasma produit.

Les physiciensphysiciens ont obtenu deux résultats remarquables en portant ainsi le plasma à une température de 35 millions de degrés (soit deux fois celle régnant au cœur du SoleilSoleil mais trois fois moins que celle que devra atteindre IterIter). Ils ont d'abord mesuré un flux de 2.000 milliards de neutrons avec des caractéristiques prouvant que des réactions de fusion avaient bien eu lieu, mettant chacune en jeu deux atomesatomes de deutérium pour donner un atome d'héliumhélium 3 et un neutron. Ensuite, ils ont observé un flux de 10 milliards de neutrons provenant cette fois de la fusion entre des noyaux de deutérium et de tritiumtritium (T). Cela veut dire que parallèlement aux réactions D-D donnant de l'hélium 3, d'autres ont donné du tritium.

Ces résultats sont de bon augure mais il reste encore du chemin à parcourir avant que la Z machine puisse devenir un concurrent sérieux d'Iter. Il faudrait pouvoir multiplier par un facteur 10.000 le nombre de réactions pour commencer à récupérer plus d'énergieénergie que leur production n'en nécessite.