Une astronome s'est associée à un géologue pour faire les premières estimations des types de roches qui existent sur les exoplanètes en orbite autour d'étoiles proches. Après avoir étudié la composition chimique des naines blanches « polluées » par les débris de ces exoplanètes, ils ont conclu que la plupart des planètes rocheuses sont plus diversifiées et exotiques qu'on ne le pensait auparavant, avec des types de roches que l'on ne trouve nulle part dans notre Système solaire.

au sommaire

Cela fait plusieurs années que les astronomesastronomes observent de curieuses anomaliesanomalies chimiques dans les atmosphèresatmosphères des naines blanches, ces cadavres stellaires de la taille de la Terre environ et qui sont le point final ou presque de l'évolution d'étoiles contenant initialement huit masses solaires tout au plus. Ces étoiles finiront en effet par mourir en épuisant leur carburant nucléaire, rendant les réactions thermonucléaires de type proton-proton et CNO produisant la pression de rayonnement s'opposant à leur contraction gravitationnelle impossible.

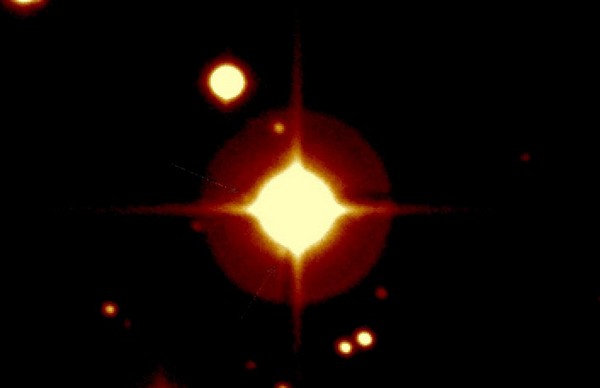

Si les astronomes ont fait la découverte des naines blanches au XVIIIe siècle, ils n'ont commencé à se rendre compte à quel point ces astres étaient exotiquesexotiques qu'au tout début du XXe siècle avec la détermination de leur extraordinaire densité. Une valeur de l'ordre de la tonne par centimètre cube fut en effet déduite de l'observation d'étoiles comme SiriusSirius B.

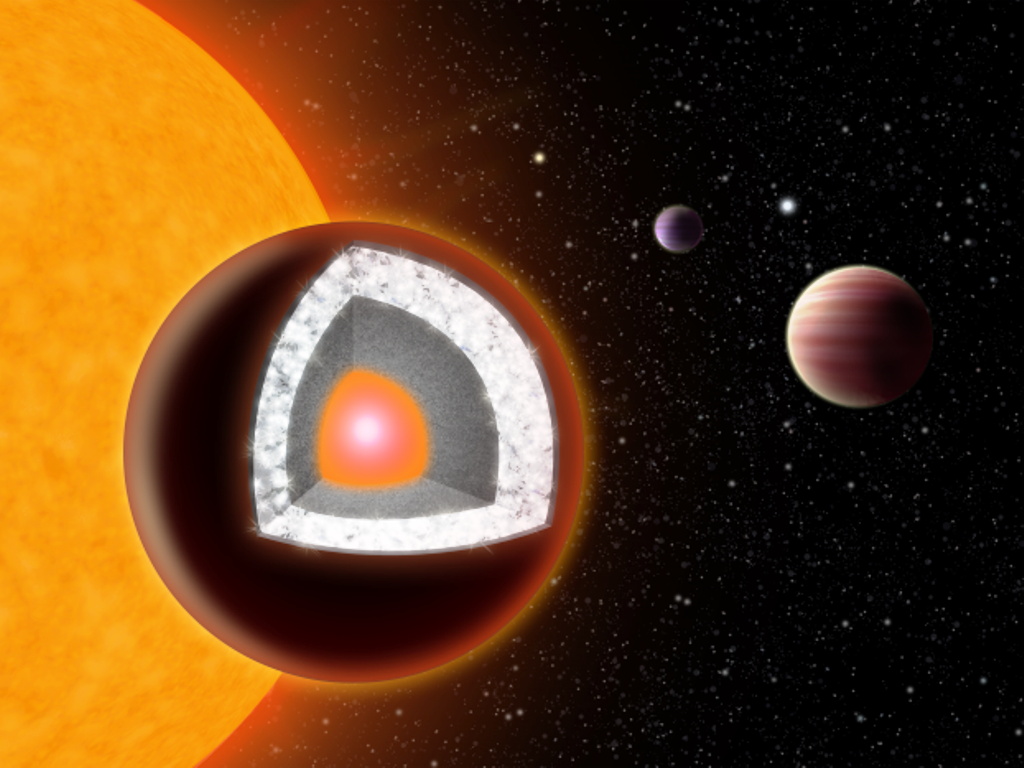

La mécanique quantiquemécanique quantique, jointe à la théorie de la relativité restreinterelativité restreinte, explique cet état de la matièreétat de la matière dans une naine blanche et comment une nouvelle source de pression stoppe leur effondrementeffondrement si elles sont moins massives que 1,4 masse solaire environ, ce qui est toujours le cas sauf nouvel apport de matière par accrétionaccrétion. Ces mêmes lois de la physiquephysique vont la forcer à se cristalliser à force de se refroidir, donnant des sortes de diamantsdiamants de la taille de la Terre à partir de leur noyau très riche en carbonecarbone -- un cristal de Wigner pour être précis.

Extrait du documentaire Du Big bang au Vivant (ECP Productions, 2010), Jean-Pierre Luminet parle de l'évolution des étoiles de type solaire, leur transformation en géantes rouges puis en naines blanches. © Jean-Pierre Luminet

Des naines blanches, destructrices d'exoplanètes

La théorie de la structure et de l'évolution stellaire nous dit également que les naines blanches contiennent beaucoup de carbone et d'oxygèneoxygène mais que leurs atmosphères sont largement dominées par l'hydrogènehydrogène et l'héliumhélium. L'explication de ce phénomène est simple et elle a été donnée dans les années 1940 par l'astrophysicienastrophysicien français Evry Schatzman. Les naines blanches sont des objets très compacts, dont la gravitégravité de surface est très élevée. Mais comme elles ne sont plus le siège de mouvementmouvement de convectionconvection du fait de l'arrêt des réactions thermonucléaires, un phénomène de « triage gravitationnel » se produit. Ainsi, les éléments légers se retrouvent à la surface de l'étoile alors que les éléments lourds plongent vers l'intérieur.

Cela a donc été une surprise pour les astrophysiciens de découvrir que des éléments lourds, dits aussi métalliques dans le langage des astrophysiciens (c'est-à-dire autre que l'hydrogène et l'hélium), sont tout de même repérables par spectroscopie dans les atmosphères des naines blanches.

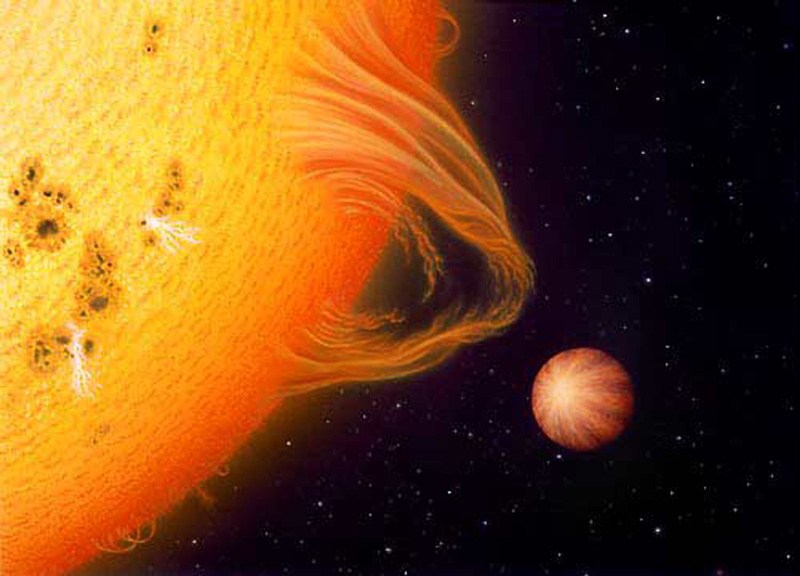

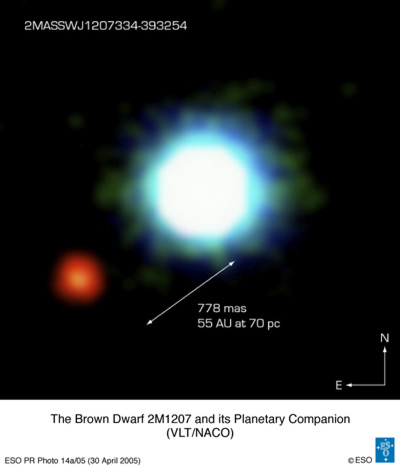

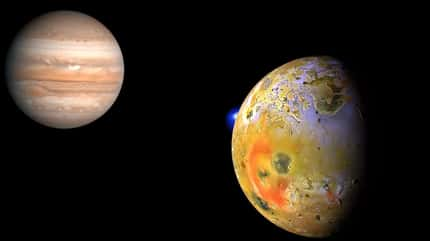

Ils ont ainsi mis en évidence des quantités anormales de carbone, de ferfer et de siliciumsilicium ou encore d'aluminiumaluminium avec des rapports d'abondance pas anodins. Les cosmochimistes n'ont pas tardé à en déduire que l'on pouvait très bien interpréter ces résultats en termes de débris rocheux provenant des croûtescroûtes et des manteaux d'exoplanètesexoplanètes défuntes, détruites récemment et probablement par les forces de maréeforces de marée des naines blanches alors que ces exoplanètes auraient été conduites pour une raison ou une autre à trop s'approcher de ces astres compacts.

L'astronome Siyi Xu du NOIRLab (National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory) aux USA s'est associée au géologuegéologue Keith Putirka de la California State University, Fresno, pour étudier l'atmosphère de ce que l'on appelle désormais des naines blanches polluées, cherchant à en savoir plus sur la composition interne des exoplanètes telluriques dans cette hypothèse. Ils sont arrivés à des résultats stupéfiants comme on peut s'en convaincre en lisant l'article qu'ils ont coécrit et qui est publié dans le prestigieux journal Nature communications .

Des roches inconnues dans le Système solaire

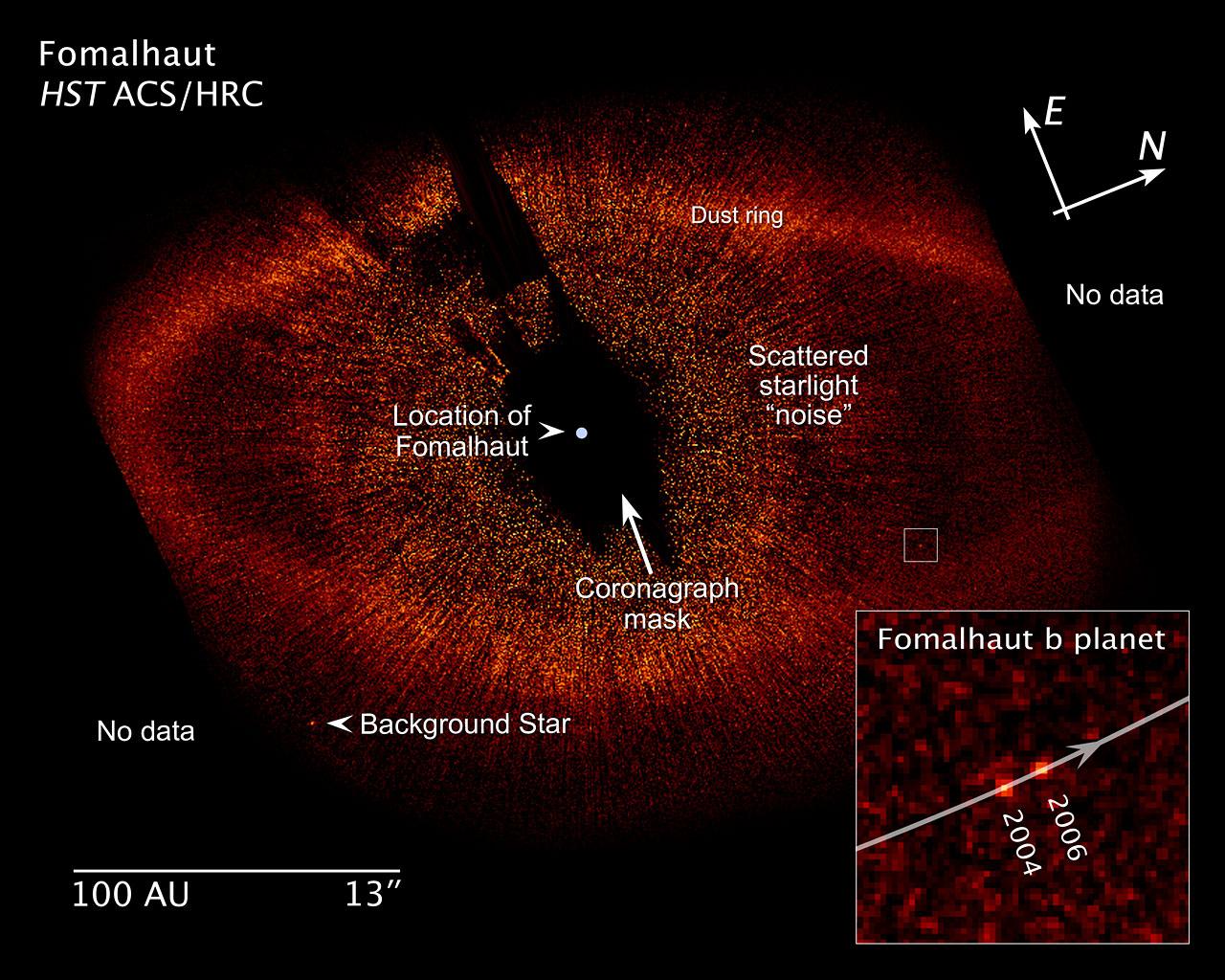

Putirka et Xu ont examiné les données spectroscopiques des atmosphères de 23 naines blanches polluées, toutes situées à environ 650 années-lumièreannées-lumière du SoleilSoleil, et ayant fait l'objet d'observations grâce au télescope spatial Hubbletélescope spatial Hubble et aux instruments de l'observatoire WM KeckKeck à Hawaii.

Ces données concernaient notamment des éléments comme le calciumcalcium, le silicium, le magnésiummagnésium et le fer, des éléments que l'on retrouve associés dans les roches sur Terre, la LuneLune, Mars et autres météoritesmétéorites, fussent-elles des eucrites de Vesta.

Putirka en a tiré des informations sur les roches qui pouvaient être à l'origine de ces éléments. Certaines ont des compositions si inhabituelles que les deux chercheurs ont dû créer de nouveaux noms (tels que « pyroxénitespyroxénites de quartzquartz » et « dunitesdunites de périclase ») pour classer les nouveaux types de roches qui ont dû exister sur les corps célestes parents : « Alors que certaines exoplanètes qui tournaient autrefois autour de naines blanches polluées semblent similaires à la Terre, la plupart ont des types de roches exotiques pour notre système solairesystème solaire. Ils n'ont pas d'homologues directs dans le système solaire » a même déclaré Xu.

En outre, les analyses ont révélé que les naines blanches étudiées ont une gamme de compositions beaucoup plus large que n'importe laquelle des planètes telluriquesplanètes telluriques internes du Système solaire, suggérant que les exoplanètes défuntes avaient une plus grande variété de types de roches.

Cela suggère également des « exogéologies » et des « exogéodynamiques » exotiques comme le laisse entendre Keith Putirka :« Certains des types de roches que nous voyons dans les données des naines blanches dissoudraient plus d'eau que les roches sur Terre et pourraient avoir un impact sur le développement des océans », explique ainsi le géologue, ajoutant que « certains types de roches pourraient fondre à des températures beaucoup plus basses et produire une croûte plus épaisse que les roches terrestres, et certains types de roches pourraient être plus ductilesductiles, ce qui pourrait faciliter le développement d'une tectonique des plaques ».

Le saviez-vous ?

Comme l'explique le communiqué du NOIRLab que nous traduisons, « les méthodes de classification "normales" ou existantes des roches sont basées sur le fait que l'olivine et l'orthopyroxène sont les minéraux dominants du manteau terrestre (et des manteaux d'autres planètes rocheuses de notre Système solaire). Pour de nombreuses exoplanètes, cependant, l'olivine pourrait être absente et le quartz présent, ou l'orthopyroxène pourrait être absent et la périclase présente. Une nouvelle nomenclature de classification a donc été développée. Les nouvelles classifications des types de roches proposées par Putirka et Xu comprennent :

- les « pyroxénites à quartz », qui contiennent chacune plus de 10 % d'orthopyroxène, de clinopyroxène et de quartz ;

- les « orthopyroxénites de quartz », qui contiennent plus de 10 % d'orthopyroxène et de quartz et moins de 10 % de clinopyroxène ;

- les « dunites de périclase », qui contiennent chacune plus de 10 % de périclase et d'olivine et moins de 10 % de clinopyroxène ;

- les « wehrlites à périclase », qui contiennent plus de 10 % chacune de périclase, d'olivine et de clinopyroxène ; et

- les « clinopyroxénites de périclase », qui contiennent moins de 10 % d'olivine et plus de 10 % chacun de périclase et de clinopyroxène.

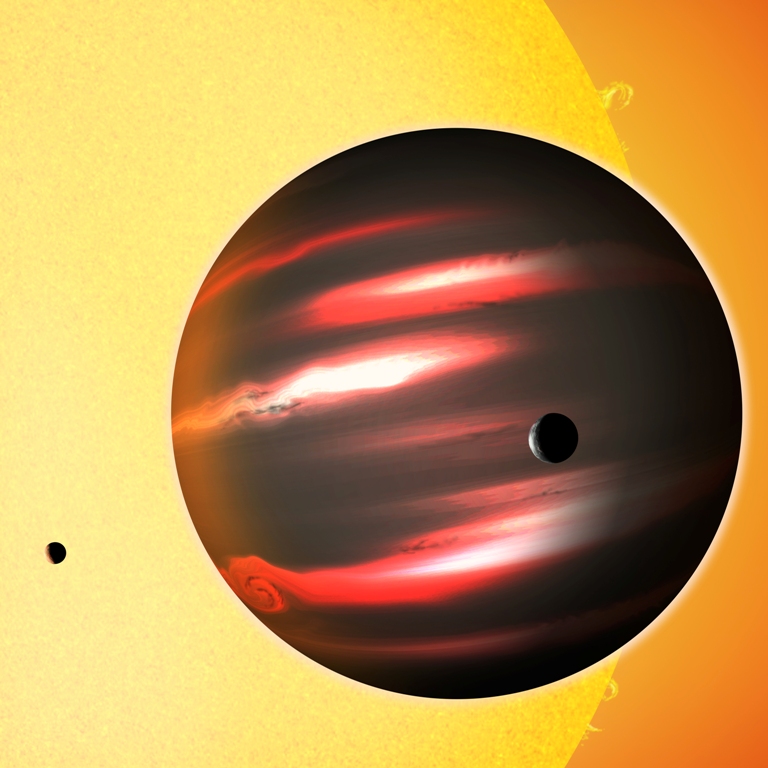

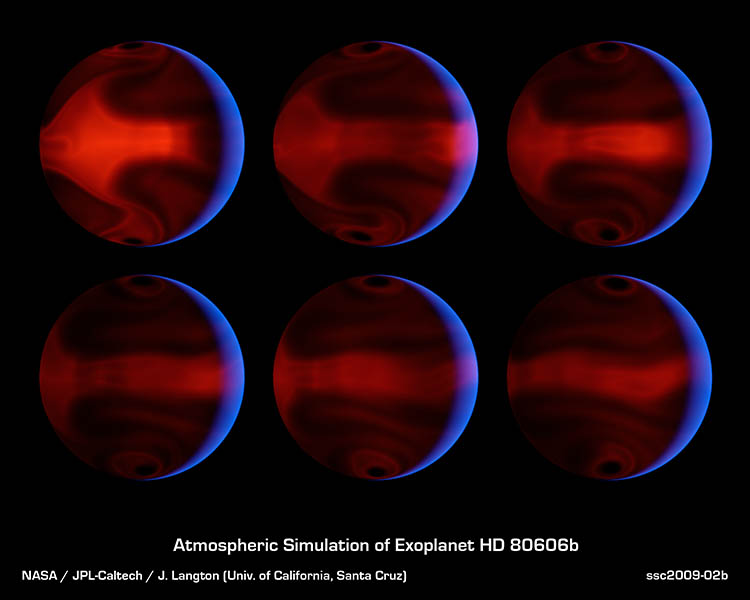

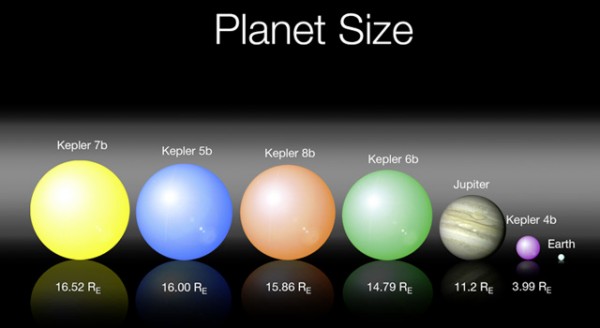

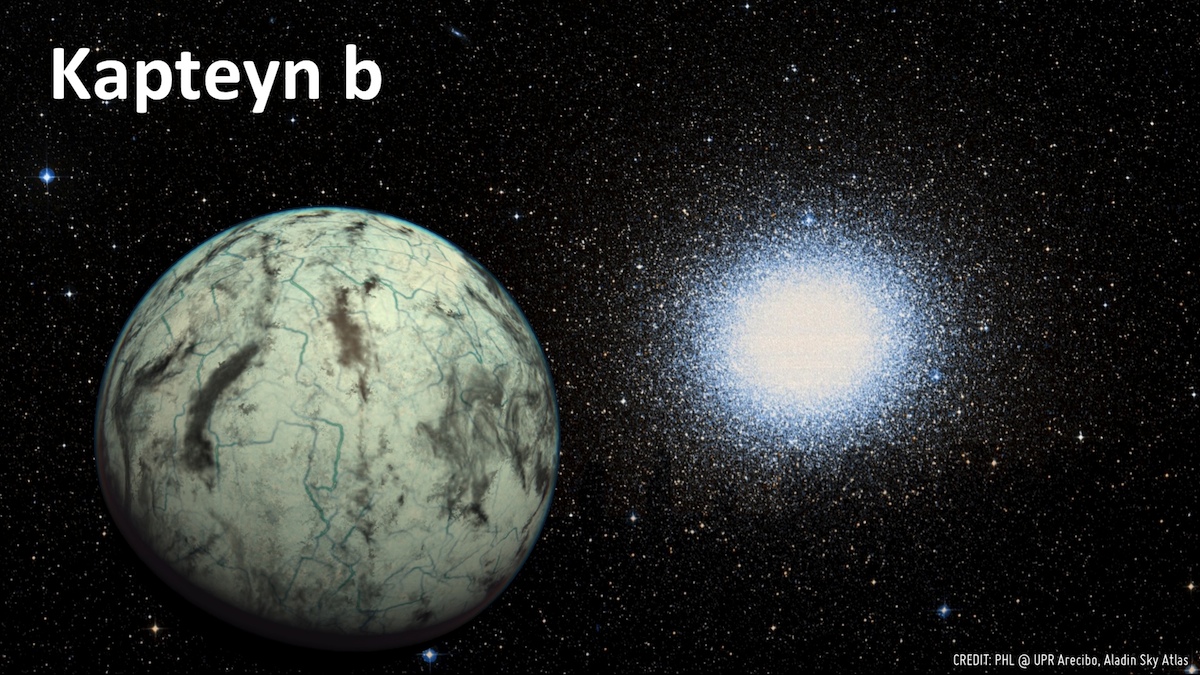

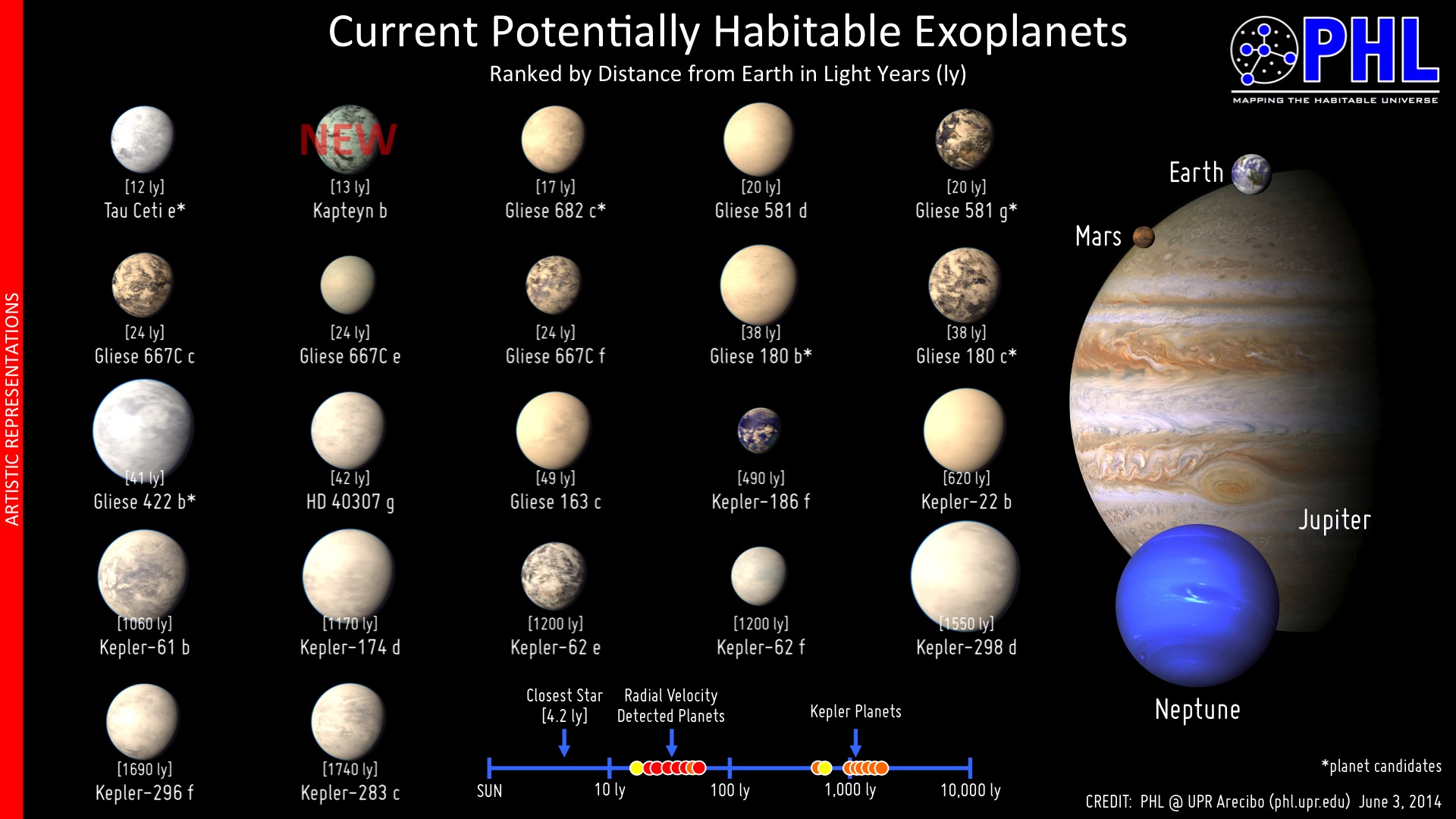

Top 29 des plus belles exoplanètes

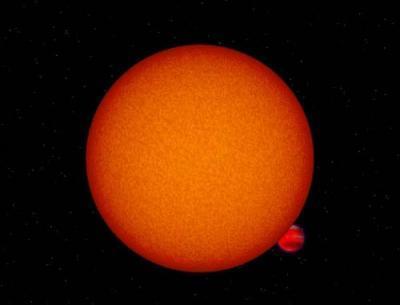

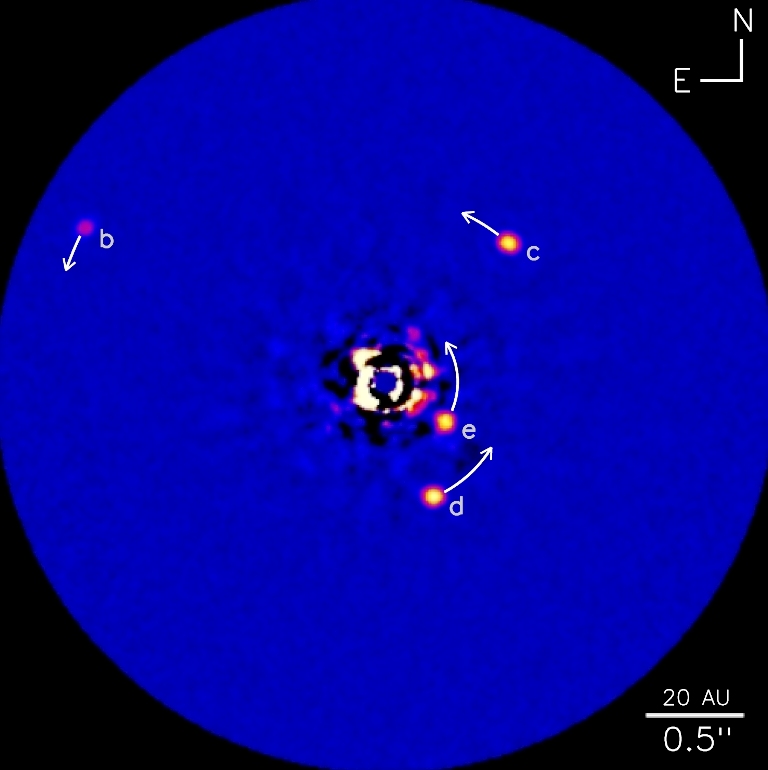

Représentation du système planétaire d'Epsilon Eridani (une étoile naineétoile naine orange) situé à 10,5 années-lumièreannées-lumière de nous.

© NasaNasa/Esa/G. Bacon