au sommaire

Depuis que la sonde Dawnsonde Dawn est arrivée en vue de Cérès, plus gros corps de la ceinture d’astéroïdes (940 km de diamètre) et première planète naine jamais visitée, à la fin de l'hiverhiver 2015, les scientifiques et nombre de Terriens s'interrogent sur la nature des taches brillantes qui maculent sa surface aussi sombre que de l'asphalte. Piquée par l'engouement du grand public et en attendant que le mystère s'éclaircisse, la Nasa a soumis aux votes des internautes six propositions pour expliquer ces phénomènes. À ce jour, les résultats de cette consultation sont les suivants : 6 % des participants pensent qu'il s'agit de roches, autant se prononcent pour des geysersgeysers, 10 % pour des volcansvolcans, 11 % pour des dépôts de sel, 28 % pour de la glace et enfin la majorité, 39 %, préfèrent l'option « autre »...

Dans une étude sur ce sujet publiée le 10 décembre dans Nature, les auteurs considèrent, sur la base d'analyse spectroscopiques, qu'il s'agit de dépôts de sels minérauxminéraux hydratés, vraisemblablement un type de sulfate de magnésium hydraté, l'hexahydrite. Ces derniers mois, les chercheurs de la mission étaient partagés entre glace et sel mais comme l'avait déclaré le directeur de la mission Chris Russel, de plus en plus ralliaient cette dernière hypothèse au regard de l'albédoalbédo qui est d'environ 50 %.

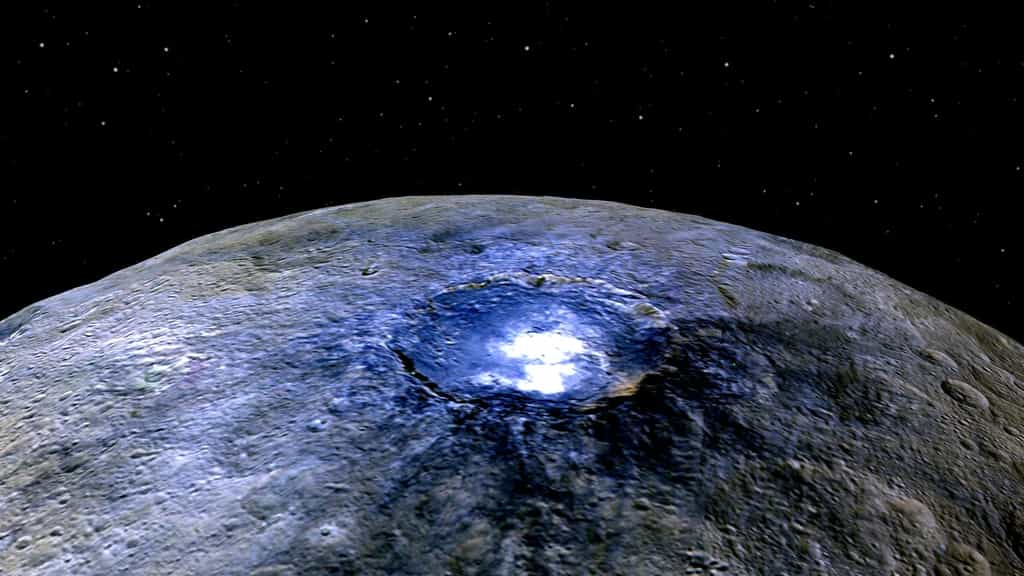

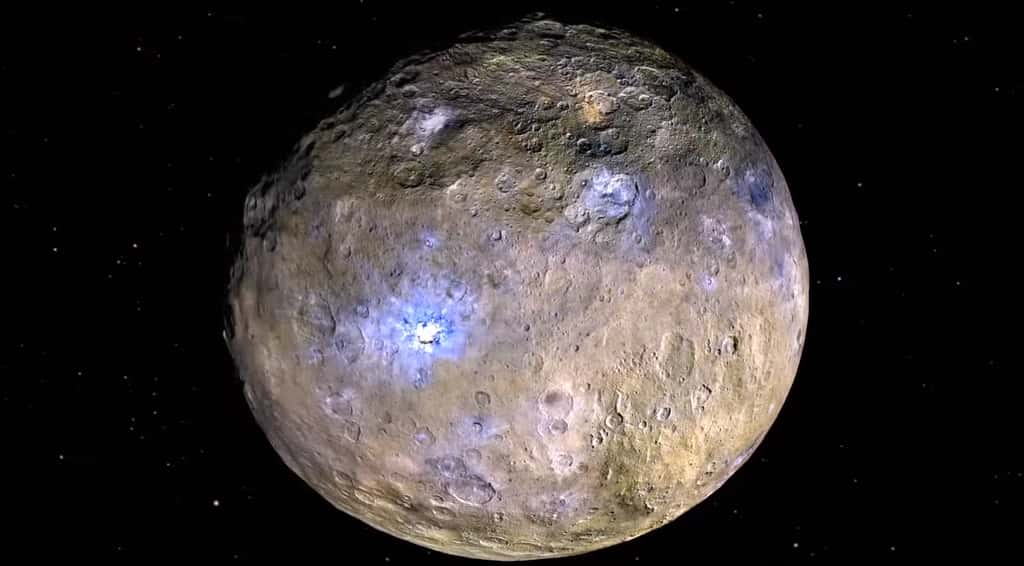

Cérès (940 km) en fausses couleurs. Les nuances de bleu indiquent les matériaux les plus réfléchissants. Parmi les plus brillants, le cratère Occator. © Nasa, JPL-Caltech, UCLA, MPS, DLR, IDA

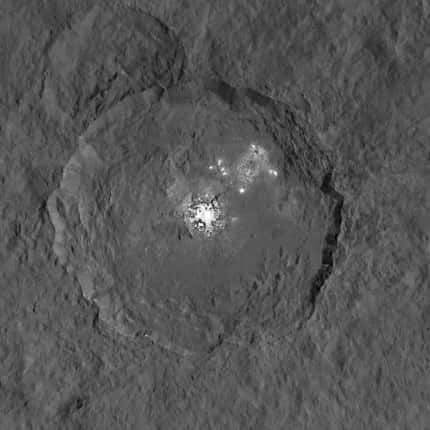

Les taches blanches du cratère Occator sont sans doute les plus fraîches

L'équipe d'Andreas Nathues du Max PlanckMax Planck Institute for Solar System Research à Göttingen en Allemagne a recensé plus de 130 taches blanches sur CérèsCérès. La plupart apparaissent dans des cratères d'impact. Le site où figurent les plus célèbres et emblématiques d'entre elles est le cratère de 90 km de diamètre baptisé Occator. C'est là que se trouvent les taches les plus brillantes - et probablement les plus récentes -, elles tapissent une partie du fond, de ses parois et de la montagne centrale, large de 10 km et haute d'environ 500 m. Des fissures semblent lacérer ce relief. Plusieurs caractéristiques, comme par endroit des falaises raides de 2 km, de nombreuses terrassesterrasses et aussi des glissements de terrain, incitent les chercheurs à penser que c'est probablement une des formations les plus récentes à la surface du sphéroïde. Les géophysiciens de Dawn estiment son âge à quelque 78 millions d'années, ce qui est plutôt jeune (Cérès s'est formée il y a plus de 4,5 milliards d'années).

La sonde a observé de la brume au-dessus des régions tachées d'Occator et beaucoup pensent que la vapeur d'eau détectée par le télescope spatialtélescope spatial Herschel début 2014 a la même source. En outre, ce brouillardbrouillard délicat se manifeste exclusivement le jour où il peut faire plus de 50 °C (surtout dans les régions équatoriales) et disparaît à l'aube et au crépuscule quand la température redevient négative sur cette petite planètepetite planète située à plus de 400 millions du SoleilSoleil. Cela n'est pas sans rappeler le dégazagedégazage des comètescomètes, la sublimationsublimation des glaces emportant sur son passage des particules, laissant derrière elle des dépôts de sel.

Les chercheurs pensent que les petits corps qui se sont écrasés à sa surface ont probablement excavé les mélanges de glace et de sel souterrains. « La nature globale des points brillants de Cérès suggère que ce monde a une couche sous la surface qui contient une glace d'eau salée » commente Andreas Nathues. Pour l'instant, toute cette activité observée est toujours sujette à débat.

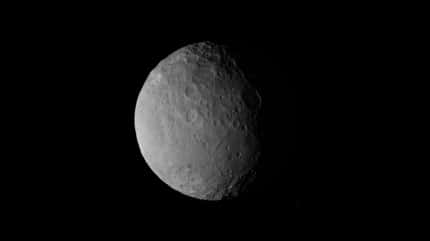

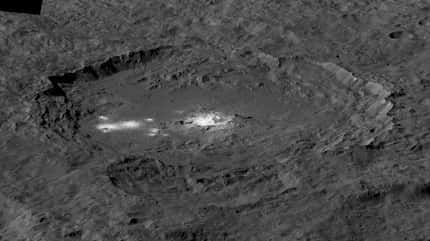

Cratère de 26 km de diamètre situé entre ceux de Fluusa et de Toharu. Les matériaux brillants sont notamment visibles sur ses parois. Plus de 130 taches blanches ont été identifiées à la surface de Cérès et la plupart sont dans ou autour de cratères d’impact. © Nasa, JPL-Caltech, UCLA, MPS, DLR, IDA

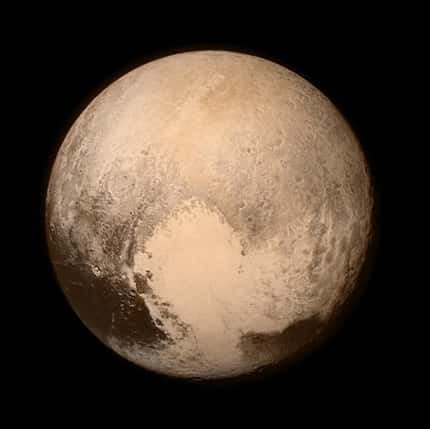

Cérès a-t-elle migré depuis le Système solaire externe ?

Un second article publié dans Nature sous la direction cette fois de Maria Cristina De Sanctis, de l'Institut national d'astrophysiqueastrophysique de Rome, fait état de découverte tout aussi étonnante que les taches blanches : la détection d'argilesargiles riches en ammoniacammoniac sur les cartes réalisées par le spectromètrespectromètre dans l'infrarougeinfrarouge et le visible. L'ammoniac seul (NH3) ne peut pas demeurer stable dans cette région du Système solaireSystème solaire étant donné la température moyenne, élevée, qui règne sur Cérès. Ce qui est observé aujourd'hui est d'ailleurs une forme d'ammoniac chimiquement liée à d'autres minéraux. Pour les enquêteurs, l'ammoniac n'a pu se condenser au sein de Cérès mais bien plus loin du Soleil. D'ailleurs, cette planète naine, avec 25 % d'eau, est étonnamment humide pour un corps installé plutôt près du Soleil, en-deçà de la « lignes des glaces », au-delà de laquelle plusieurs composés, dont l'eau et l'ammoniac, ne peuvent exister que sous forme solidesolide quand il n'y a pas quelque part une source chaleurchaleur (comme au sein de certains satellites). Aussi envisagent-ils deux scénarios pour expliquer sa présence.

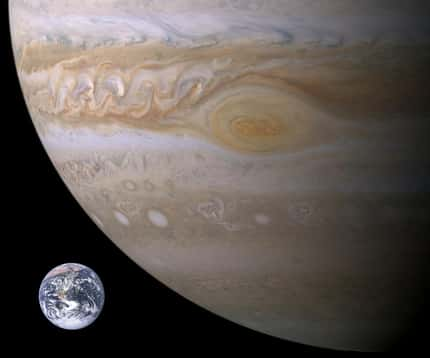

Le premier suppose une formation dans le Système solaire externe et, en accord avec le modèle de Nicemodèle de Nice sur la migration des planètes géantesplanètes géantes, la croissance et l'orbiteorbite de la protoplanète Cérès furent contrariées par ces mouvementsmouvements, la rapprochant ainsi des planètes rocheusesplanètes rocheuses. La seconde hypothèse suppose que l'astreastre a émergé dans cette région, entre Mars et JupiterJupiter, et a agrégé de nombreuses comètes expulsées des régions plus reculées où se trouvent actuellement les géantes glacées. « La présence d'espècesespèces liées à l'ammoniac suggère que Cérès est composée de matériaux accrétés dans un environnement où l'ammoniac et l'azoteazote étaient abondants, souligne l'auteure principale de cette étude. En conséquence, nous pensons que ces matériaux sont originaires du glacial Système solaire externe. »

Loin d'être achevée, la mission de Dawn continue. Dans quelques jours, le 15 décembre, la sonde distante de 55 minutes-lumièrelumière de la Terre (498 millions de km) va entamer son ultime cycle de survolssurvols de la planète naine, à une altitude de 385 km (contre 1.470 km pour le précédent, à la fin de l'été). La résolutionrésolution des images atteindra 35 mètres par pixelpixel.