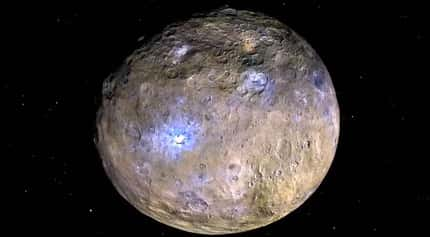

L'intérêt scientifique de Cérès s'est renforcé depuis que la sonde Dawnsonde Dawn de la Nasa l'a rejointe en mars 2015. Avec seulement trois instruments, elle a énormément apporté à la compréhension de sa surface « en nous révélant la grande variété de sa composition (carbonate de sodium, silicatessilicates hydratés ...), malgré son uniformité physique » nous explique Pierre Vernazza, du Laboratoire d’Astrophysique de Marseille.

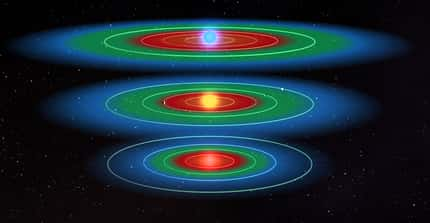

Plus que jamais, « CérèsCérès apparaît comme un objet faisant le lien entre les petits corps, dont il ne fait pas partie, et des objets plus gros comme les satellites de JupiterJupiter ». L'histoire de sa formation commence à être mieux comprise, à commencer par son lieu de naissance, bien différent de sa position actuelle. « Elle s'est très vraisemblablement formée dans le Système solaire externe, au-delà de l'orbite de Jupiter. La migration des planètes géantesplanètes géantes l'aurait éjectée vers l'intérieur, là où elle se trouve aujourd'hui. »

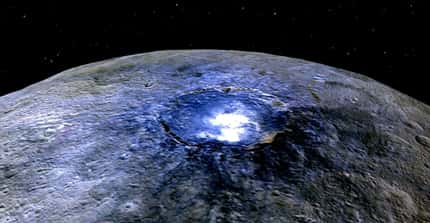

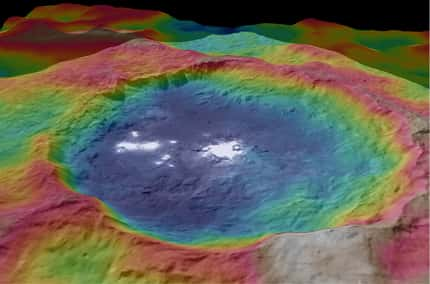

Cet intérêt grandissant s'explique par certaines découvertes qui laissent penser que Cérès « n'est pas un objet mort et qu'une certaine activité perdure » et même que, par certains aspects, cette planète naineplanète naine « est un des candidats idéaux pour une mission d'astrobiologieastrobiologie ». C'est la présence de carbonate de sodium, « avec la plus forte teneur en sel jamais observée ailleurs que sur Terre », qui surprend les exobiologistes. Leur intérêt vient de ce que, pour expliquer la formation de ces dépôts de sel, apparaissant sous la forme de taches blanches très lumineuses, l'une des pistes est celle de l'eau à l’état liquide. Si elle est bien encore présente, « on soupçonne qu'elle se trouve dans le sous-sol à une très faible profondeur et proche de ces taches blanches ».

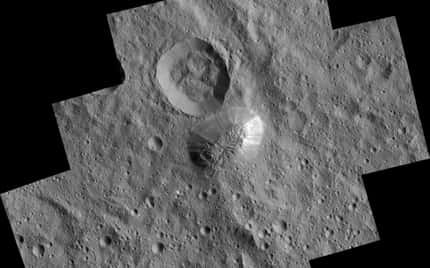

Autre découverte surprenante, une montagne de plus 4.500 mètres (à comparer au diamètre de 950 km de Cérès), « dont la formation ne s’explique pas par un processus traditionnel ». Les observations de Dawn laissent penser que ce mont Ahuna est « très jeune et résulte, un peu comme les volcans terrestres, de remontées de matière du manteau à la surface », selon Pierre Vernazza. © Nasa, JPL-Caltech, UCLA, MPS, DLR, IDA

Faut-il atterrir sur Cérès ?

De ce point de vue, Cérès apparaît comme une cible d'exploration majeure pour ces prochaines années. Une première priorité serait de confirmer ou infirmer la présence d'eau liquide sous la surface. Si elle est confirmée, il serait intéressant de « voir ce que produit de l'eau à l'état liquideétat liquide sur un corps extraterrestre en réagissant avec des roches sur des échelles de temps assez longues, et si cela permet de produire des briques élémentaires de la vie [c'est-à-dire des moléculesmolécules organiques relativement complexes, NDLRNDLR] qui pourraient favoriser la formation d'organismes vivants ». Voilà qui relance « notre projet d'atterrisseur sur Cérès, Nautilus, et pourrait expliquer la décision de la Nasa de ne pas quitter cette planète naine ».

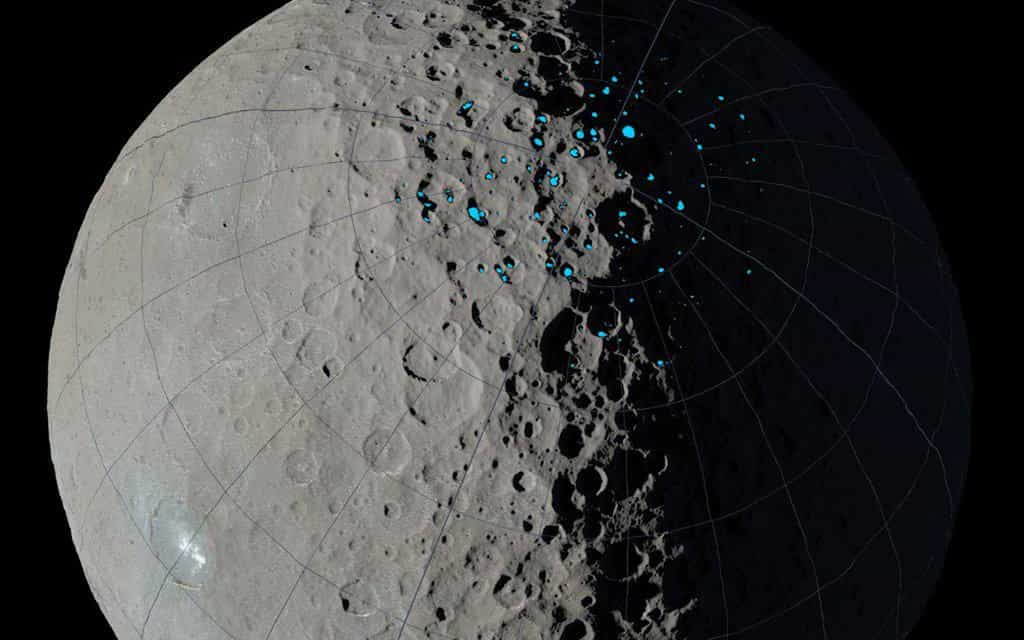

Ce n'est pas la première fois que la présence d'eau sur Cérès est suspectée. Il y a plusieurs années, les observations du satellite Herschelsatellite Herschel, de l'Esa, l'avaient mise en évidence, sous forme gazeuse, avec deux sources localisées à sa surface que la sonde Dawn a pu photographier (le désormais célèbre double point lumineux). De plus, tous les modèles d'évolution de la structure interne de Cérès convergent « vers la présence d'un océan d'eau à l'état liquide dans le sous-sol il y a quatre milliards d'années ». Il aurait pu perdurer durant plusieurs millions d'années.

En résonancerésonance avec la décision de la Nasa de prolonger la mission de Dawn autour de Cérès, le JPLJPL travaillerait sur des scénarios de mission vers cette planète naine qu'il devrait bientôt proposer à la Nasa. Dawn va donc pouvoir continuer sa moisson scientifique alors que Cérès se rapproche de son périhéliepérihélie, c'est-à-dire de son point le plus proche au SoleilSoleil. « Le potentiel de nouvelles découvertes est bien réel, avec la possibilité d'observer des éjections de matière ou de vapeur d’eau et de déterminer d'où elles viennent ».

Quant à la mission Nautilus, elle a été retoquée par l'Agence spatiale européenneAgence spatiale européenne pour devenir une mission M4 de son programme scientifique Vision Cosmique. Mais elle est de nouveau en compétition, cette fois pour obtenir le statut de mission M5 et le budget de 550 millions d'euros qui va avec. La décision finale est attendue en novembre 2018 en vue d'un lancement en 2029. L'idée de Nautilus est de « poser un atterrisseur de type Philae avec une charge utile d'une vingtaine de kilogrammeskilogrammes et d'utiliser un orbiteur minimaliste avec seulement deux instruments et une charge utile pour les communications avec la Terre ». Au vu des résultats de Dawn, Nautilus devrait embarquer des instruments pour « mesurer la composition isotopique des éléments, déterminer la nature des silicates, ainsi que la présence ou non de matièrematière organique ».

Contrairement à la Nasa et ses moyens financiers importants, qui permettent une multitude de missions scientifiques, l'Esa se doit d'être cohérente et pragmatique dans ses choix de programmes scientifiques, comme Vision Cosmique aujourd'hui. L'Europe, qui a frappé deux grands coups avec GiottoGiotto et Rosetta, aux enjeux scientifiques et techniques alors inédits, « aurait tout à gagner à lancer une mission de planétologie qui se démarque de celles déjà réalisées », comme les Japonais l'ont fait avec HayabusaHayabusa, par exemple. « Une mission de surface sur Cérès serait très attrayante. Pas seulement pour les étudiants qui rejoindraient le projet. Elle pourrait séduire le grand public, comme l'a si bien fait RosettaRosetta lors de son arrivée autour de la comète Churyumov-Gerasimenko et la tentative d'atterrissage de Philae ».

En planétologie spatiale, à l'exception des missions martiennesmissions martiennes du programme ExoMarsExoMars, les deux programmes phares de l'Esa sont BepiColomboBepiColombo et JuiceJuice. Mais le premier, à destination de MercureMercure, suit le MessengerMessenger de la Nasa, tandis que Juice, à destination du système jovienjovien, s'inscrit dans un contexte de regain d'intérêt d'étude de ce système avec deux sondes de la Nasa, JunoJuno, récemment arrivée autour de Jupiter, et Europa ClipperEuropa Clipper, un projet pour visiter le satellite Europe.