Etrange, la matière colloïdale s'étudie à la lisièrelisière de la chimie et de la physique. Un colloïde se présente comme une suspension homogène de petites particules (entre un micromètremicromètre et un nanomètre), et qui prend des formes diverses, liquides, gelgel ou pâte. On sait s'en servir depuis des milliers d'années pour fabriquer des colles (d'où le nom des colloïdes, d'ailleurs), des encres, du cimentciment ou de la mayonnaise. Mais les propriétés de cette matière demeurent encore largement inconnues. Partout dans le monde, des scientifiques travaillent sur ce sujet.

Dans la revue Physical Review Letters, Athanassios Panagiotopoulos et Antti-Pekka Hynninen, de l'université de Princeton, viennent de présenter des travaux novateurs sur ce thème. Leur découverte ? Il est possible de modéliser précisément le comportement d'un colloïde en se limitant à un système comportant seulement une à quatre particules. « C'est la fin d'un long et fondamental questionnement de mécanique statistique » commente Panagiotopoulos, qui en crédite l'idée, « élégante » précise-t-il, à son élève Hynninen.

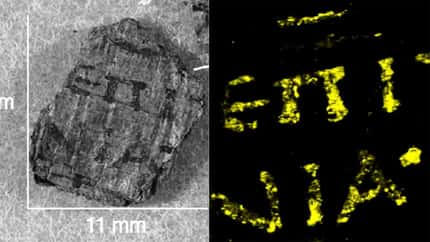

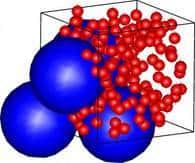

Pour prédire le comportement d’un colloïde, il suffit de considérer quelques particules colloïdales (en bleu), entourées, lorsqu’elles sont chargées de « contre-ions » de charges opposées (en rouge).

Crédit : Athanassios Panagiotopoulos.

Cette modélisationmodélisation permet de prédire plus facilement le comportement d'un colloïde dans diverses conditions de température et de pressionpression. Cette forme de matière change en effet de structure selon que les particules sont agrégées ou dispersées. Les modifications, ou transitions de phasetransitions de phase, sont difficiles à prévoir et parfois étonnantes. On les décrit généralement dans un diagramme de phasediagramme de phase, qu'il est bien difficile de construire par la seule théorie. Le travail des deux chercheurs de Princeton facilitera cette tâche.

Il permet déjà d'expliquer un comportement curieux de colloïdes dont les particules sont électriquement chargées. De même signe, leurs charges les repoussent les unes des autres. Mais si les conditions (température et pression notamment) font diminuer suffisamment la distance entre elles, ces particules se mettent brusquement à s'attirer fortement et s'agrègent solidement. A l'échelle macroscopique, le milieu change de phase brutalement. On peut ainsi observer un gazgaz se transformant instantanément en solidesolide, sans passer par l'état liquideétat liquide.

Mieux comprendre l’ADN, les protéines et les étoiles

Athanassios Panagiotopoulos imagine d'innombrables applicationsapplications à cette nouvelle façon de simuler un système colloïdal à l'aide d'un modèle simple. Elle permettra, pense-t-il, de mieux prédire le comportement de cette forme de matière et donc de l'utiliser différemment. En médecine, les colloïdes pourraient transporter des substances activessubstances actives dans des formulations bien plus stables que celles utilisées actuellement. La fabrication des fibres optiquesfibres optiques fait souvent appel à un colloïde bien connu, l'opaleopale (un silicesilice hydraté). Mieux modeler sa structure au sein de la fibre influe directement sur la qualité de la transmission et donc sur le débitdébit possible.

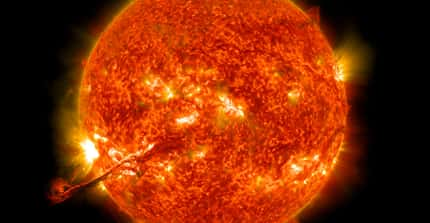

Sur le plan scientifique, Panagiotopoulos voit une utilité en biologie, pour prédire les interactions entre ADNADN et protéinesprotéines, et même en astronomie pour modéliser les changements de phase dans les plasma denses...