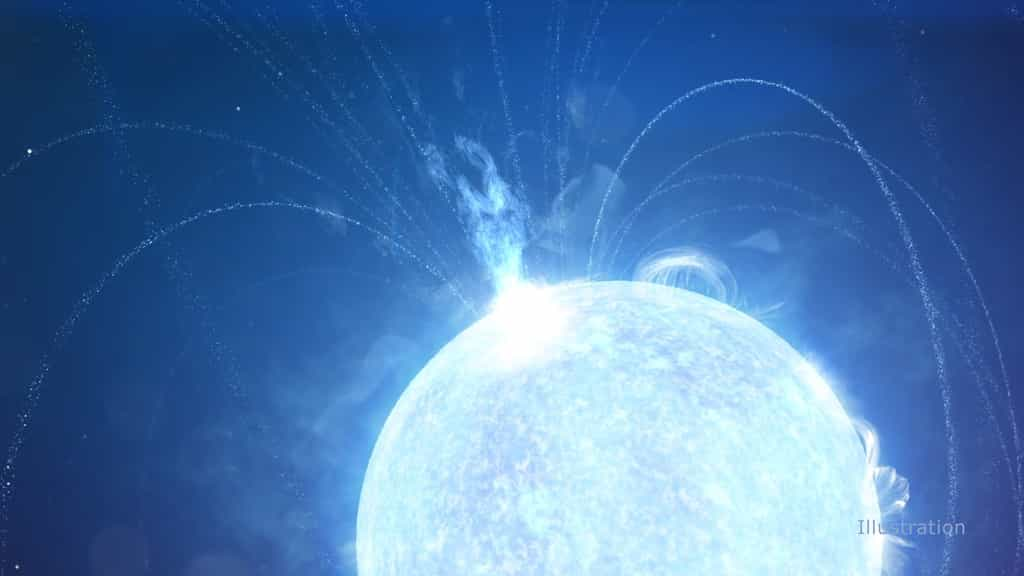

Certaines étoiles à neutrons possèdent des champs magnétiques particulièrement intenses qui leur valent le nom de magnétar. L'un de ceux présents dans la Voie lactée, SGR 1935 + 2154, a eu un comportement bizarre en 2020 avant de produire un FRB. Un groupe de chercheurs pense qu'une sorte d'éruption volcanique s'est produite à la surface solide de cet astre, ce qui expliquerait les événements de 2020.

au sommaire

Une température de surface de plus d'un million de degrés kelvins, un champ de gravitation aussi à sa surface environ 100 milliards de fois plus intense que le champ de gravitation de la Terre. Tout cela n'est guère étonnant pour une étoile à neutrons qui rassemble en moyenne environ une masse solaire dans une sphère de quelques dizaines de kilomètres de diamètre.

Il a fallu attendre la fin des années 1960 pour que l'on découvre ces objets théorisés au début des années 1930 par les astronomesastronomes Fred Zwicky et Walter Baade et surtout par Robert Oppenheimer -- le futur père de la bombe atomique -- qui, inspiré par le génial physicienphysicien russe Lev Landau, avait posé avec ses étudiants en 1939 le socle sur lequel les théories des étoiles à neutrons vont par la suite être développées.

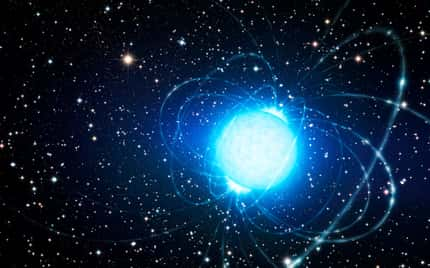

Mais, en 1992, le bestiaire des étoiles à neutrons s'est étendu lorsque les astrophysiciensastrophysiciens Robert Duncan et Christopher Thompson ont postulé l'existence de ce que l'on appelle des magnétars pour expliquer certaines sources sporadiques, particulièrement intenses de rayons Xrayons X et de rayons gammarayons gamma, découvertes depuis la fin des années 1970. Aujourd'hui, plus d'une trentaine de magnétars sont connus dans la Voie lactéeVoie lactée et il semble bien que ce sont des étoiles à neutrons possédant un champ magnétiquechamp magnétique particulièrement élevé. Si élevé même, que ceux que l'on mesure avec ces astresastres insolites sont les plus élevés de l'UniversUnivers observable connu et qu'ils sont parfois jusqu'à 1 000 fois plus intenses que ceux des étoiles à neutrons classiques qui sont déjà formidables.

On estime ainsi que les magnétars ont un champ magnétique dipolaire, de forme analogue à celui révélé par de la limaille de ferfer autour d'un aimantaimant, de l'ordre de 1015 Gauss (G), alors que, sur Terre, son intensité varie entre 0,25 et 0,65 Gauss et celle du champ magnétique d'un aimant sur un réfrigérateur est d'environ 50 Gauss. On mesure en moyenne des intensités de 1 500 Gauss pour les taches solairestaches solaires.

Extrait du documentaire Du Big Bang au vivant, associé au site du même nom, un projet multiplateforme francophone sur la cosmologie contemporaine. Jean-Pierre Luminet parle de la mort des étoiles massives, leur explosion en supernova et la formation de pulsars. © ECP Productions, YouTube

Un magnétar qui produit aussi un sursaut radio rapide

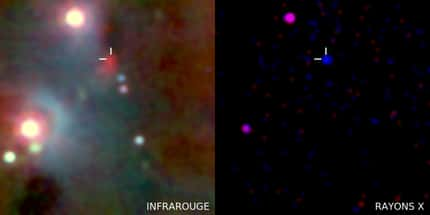

C'est un magnétar particulier qui vient de faire l'objet d'une publication dans Nature Astronomy, publication que l'on peut trouver en accès libre sur arXiv. Une équipe de chercheurs, comptant parmi eux l'astrophysicien Matthew Baring de l'Université Rice, s'est en effet penchée sur des observations du magnétar SGR 1935 + 2154 situé à environ 30 000 années-lumièreannées-lumière du SoleilSoleil dans la Voie lactée en direction de la ConstellationConstellation du Petit Renard qui est une constellation de l'hémisphère Nordhémisphère Nord située au milieu du Triangle d'été, un astérismeastérisme constitué des étoiles Deneb, Véga et Altaïr.

Dans un communiqué, Baring explique que « les gens ont émis l'hypothèse que les étoiles à neutrons pourraient avoir l'équivalent de volcansvolcans à leur surface. Nos découvertes suggèrent que cela pourrait être le cas et, qu'à cette occasion, la rupture était très probablement au niveau ou à proximité du pôle magnétiquepôle magnétique de l'étoile ».

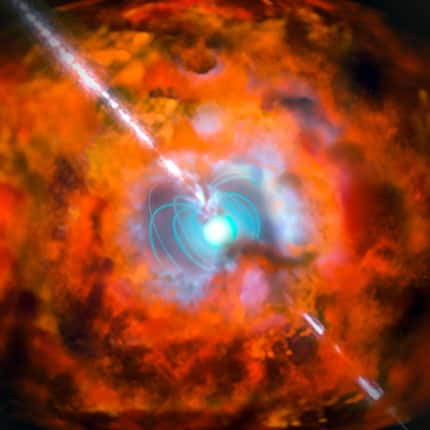

SGR 1935 + 2154 s'est d'abord fait connaitre en 2020 parce qu'il s'est aussi clairement comporté comme un sursaut radio rapidesursaut radio rapide (fast radio burst ou FRB en anglais) sous la forme de FRB 200428. Or, non seulement ce magnétar montrait ainsi qu'il existait un lien possible entre ces mystérieux sursauts transitoire d'ondes radios, mais il s'agissait aussi du premier FRB observé dans la Voie lactée alors que ceux que l'on connaissait jusqu'alors étaient clairement situés bien au-delà du Groupe LocalGroupe Local de galaxiesgalaxies dont fait partie la nôtre.

Comme bien des étoiles à neutrons, les magnétars sont aussi des sources transitoires de rayons gamma et de rayons X. Dans la découverte aujourd'hui publiée, les chercheurs ont analysé des données enregistrées aussi en 2020 mais avec les instruments observant dans le domaine des rayons X à bord du satellite XMM-Newtonsatellite XMM-Newton de l'ESAESA et avec le Neutron Star Interior Composition Explorer (Nicer) qui est à bord de la Station spatiale internationaleStation spatiale internationale depuis le 3 juin 2017

Tout sur les étoiles à neutrons. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur « Sous-titres » et enfin sur « Traduire automatiquement ». Choisissez « Français ». © PBS Space Time

Un anti-glitch volcanique ?

Lorsqu'une étoile à neutrons n'est pas un pulsarpulsar émettant des impulsions électromagnétiques dans le domaine radio à la façon d'un phare, on peut toutefois parfois avoir une idée de leur période de rotationpériode de rotation en détectant des impulsions dans le domaine des rayons X. Or, le 5 janvier 2020, ces impulsions ont trahi l'occurrence de ce que l'on appelle un « anti-glitch » sous la forme d'un ralentissement soudain de vitesse de rotationvitesse de rotation de SGR 1935 + 2154.

D'ordinaire, les étoiles à neutrons ont des périodes de rotation qui changent généralement lentement, prenant des dizaines de milliers d'années pour ralentir d'une seule rotation par seconde. Mais, dans le cas des pulsars, on a découvert depuis des décennies déjà de brusques accélérations de la vitesse de rotation que les astrophysiciens ont relié à ce qu'ils appellent des « glitchs » (en français « pépin », « accroc »).

On n'est pas certain de l'origine du phénomène mais un modèle généralement accepté en rend compte. Si la surface d'une étoile à neutrons, et donc aussi d'un magnétar, est bien une croûtecroûte solidesolide composée de noyaux de fer formant une structure cristallisée, il y aurait plus une profondeur de la matièrematière en état superfluidesuperfluide tournant plus vite que la croûte. Par moment, un couplage se produirait entre les deux structures avec un transfert de contraintes et de moment cinétiquemoment cinétique à la croûte conduisant, au final, à l'accélération globale de la rotation d'une étoile à neutrons, un peu à la façon dont des modifications des répartitions de matière, dans le cas de la Terre, changent son moment d'inertieinertie et in fine font également varier la vitesse de rotation de notre Planète bleue.

Ce modèle ne semble pas marcher avec des anti-glitchs.

Matthew Baring et ses collègues ont donc proposé et étudié un nouveau modèle dans lequel la croûte craque littéralement et il se produit une éruption de la matière contenue à l'intérieur du magnétar, un peu à la façon dont du magmamagma ferait irruption sur Terre à l'occasion de l'activité d'un volcan.

Une sorte de geysergeyser de particules aurait donc été émis et, selon les calculs, il pouvait modifier aussi les champs magnétiques de l'étoile, engendrant des conditions susceptibles d'activer les émissionsémissions radio qui ont ensuite été mesurées par le radiotélescope chinois Fast.

Voici, plus précisément, les commentaires faits à ce sujet par Matthew Baring dans le communiqué de l'Université Rice.

« Un ventvent de particules puissant et massif émanant de l'étoile pendant quelques heures pourrait établir les conditions de la baisse de la période de rotation. Nos calculs ont montré qu'un tel vent aurait également le pouvoir de modifier la géométrie du champ magnétique à l'extérieur de l'étoile à neutrons. Les propriétés générales de la pulsation des rayons X nécessitent probablement que le vent soit lancé à partir d'une région localisée à la surface.

Ce qui rend l'événement d'octobre 2020 unique, c'est qu'il y a eu un FRB du magnétar quelques jours seulement après l'anti-glitch, ainsi qu'une émission radio pulsée et éphémère peu de temps après. Nous n'avons vu qu'une poignée de magnétars radio pulsés transitoires, et c'est la première fois que nous voyons une émission radio d'un magnétar presque contemporaine d'un anti-glitch ».

Baring pense cette coïncidence temporelle suggère que les émissions de matière accompagnant l'anti-glitch et celles en radio ont été causées par le même événement, et il espère que des études supplémentaires du modèle avec volcanismevolcanisme fourniront plus de réponses.