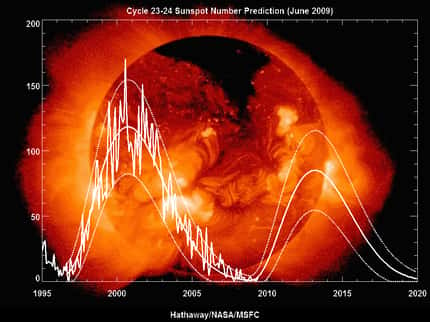

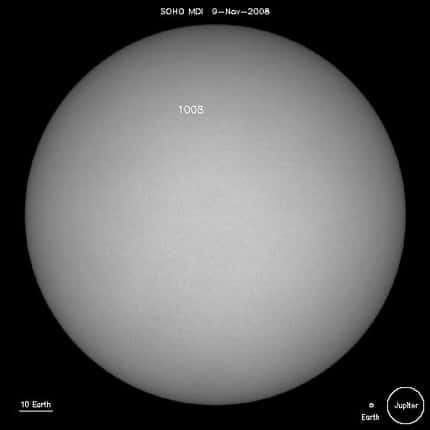

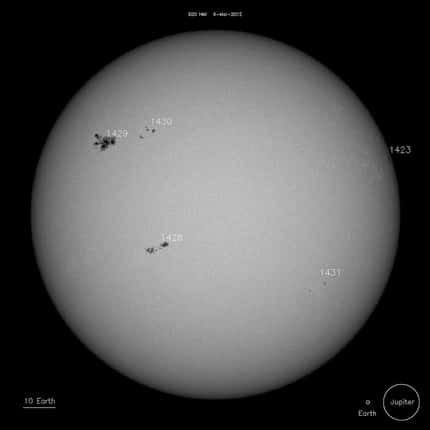

Le Soleil est pleine activité après une accalmie un peu trop longue. Parvenue à son minimum en 2007 sur son cycle d'environ onze ans, l'activité solaire, qui peut s'estimer au nombre de taches, avait tardé à reprendre, à la surprise des astronomesastronomes, qui ne savent toujours pas expliquer les pulsations de notre étoile.

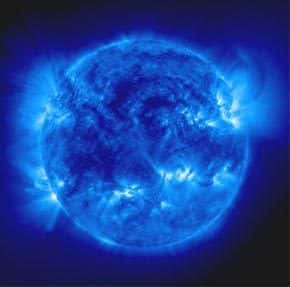

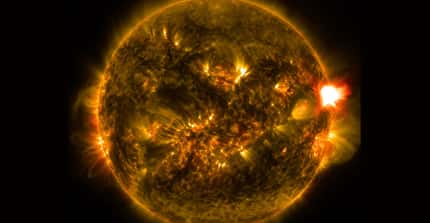

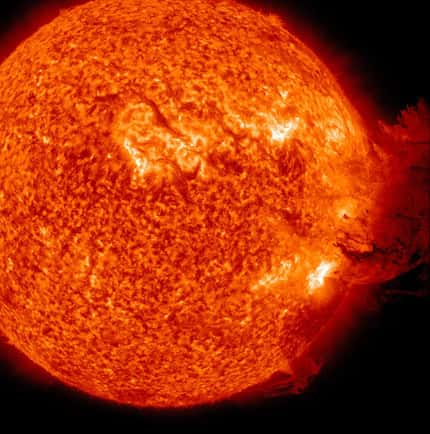

Mais aujourd'hui, les observatoires solaires, terrestres et spatiaux, en enregistrent les moindres soubresauts, comme on surveille le lait sur le feu. Parfois, une explosion gigantesque se produit à la surface de la chromosphère (mince couche au-dessus de la photosphère, la partie visible pour nos yeuxyeux). Elle se manifeste par l'émission, à l'endroit où elle se produit et durant quelques minutes à quelques heures, de puissants rayonnements dans de multiples domaines, notamment X et radio.

C'est une éruption solaireéruption solaire, qui se poursuit par l'éjection d'une énorme quantité de matièrematière de la couronne (la couche au-dessus de la chromosphère) s'échappant dans l'espace. Cette matière ionisée (un plasma) progresse à grande vitessevitesse et peut atteindre la Terre quelques jours tard, y provoquant de belles aurores polairesaurores polaires, mais aussi des perturbations dans les communications radio ou dans le fonctionnement des satellites.

L'éjection de matière coronale observée le premier août par le satellite SDO (qui a duré plusieurs heures). © SDO (NASA) and the AIA consortium

De belles photos et des dégâts possibles sur des satellites

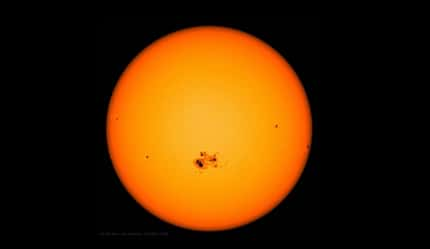

Ce premier août, à 8 h 55 TU (10 h 55 en heure française), le satellite SDOSDO a observé une belle éruption de classe C3, donc de puissance plutôt moyenne. Rappelons que l'échelle des éruptions solaires se note sur cinq niveaux, notés A, B, C, M et X, et repose sur l'énergieénergie émise dans le domaine des rayons Xrayons X (longueur d'ondelongueur d'onde de 1 à 8 angströms), mesurée au voisinage de la Terre par les satellites et exprimée en wattswatts par mètre carré.

L'échelle est logarithmique : entre deux niveaux, la puissance varie d'un facteur 10. A l'intérieur d'un même niveau, un chiffre indique, lui, une échelle basée sur un facteur 2. Une éruption de classe B1 est donc dix fois plus puissante qu'un événement A1 et une éruption C3 deux fois plus qu'une C2.

On s'attendait donc à voir arriver le 3 août un nuagenuage de plasma au niveau de notre planète. La matière coronale était au rendez-vous et a provoqué de superbes aurores aux hautes latitudeslatitudes, cette matière ionisée plongeant vers les pôles magnétiquespôles magnétiques.

Au Québec, à Chisabi, Michel Tournay, astronome amateur, a saisi de superbes images de la voûte céleste illuminée par une aurore boréale verte. D'autres photographes ont eux aussi bombardé le ciel et les galeries de photographiesphotographies s'accumulent aujourd'hui sur le Web. On peut suivre cette actualité sur le site Spaceweather qui rend compte en continu des dernières informations sur notre étoileétoile.

Après la réapparition des taches, le Soleil s'est clairement réveillé en 2010. Le 20 janvier dernier, le télescopetélescope Tesis de la sonde russe Koronas-Photon détectait une éruption d'une grande puissance, classée M 2,3, survenue après deux autres, plus faibles, de classes C 4,9 et C 5,2. Au mois de mai, le satellite Galaxy 15, d'Intelsat, en orbite géostationnaireorbite géostationnaire, s'était mis à dériver de manière incontrôlable après qu'une éruption solaire a détruit plusieurs instruments de communication et de navigation.