- Admirez les images du ciel profond

Bien qu'il reste encore des zones d'ombre sur leur formation et leur évolution, on pense que les amas globulaires, des sphères contenant quelques centaines de milliers d'étoiles, se sont formés il y a plus de 10 milliards d'années en même temps que les premières galaxies. Dans l'histoire de l'astronomie on a bien sûr commencé par s'intéresser aux plus proches dans le ciel, ceux qui gravitent autour de notre Voie lactée. On en connaît 150 mais ils sont peut-être dix fois plus nombreux, cachés derrière la poussière interstellaire. Les plus lumineux ont été enregistrés au XIXe siècle par l'astronomeastronome français Charles Messier dans son célèbre catalogue d'objets célestes nébuleux.

Le télescope spatialtélescope spatial américain Hubble a été pointé plusieurs fois en direction de ces joyaux célestes. Ce fut le cas pour Messier 5, un amas globulaire situé à 25.000 années-lumière dans la constellationconstellation du Serpent, qui a la particularité de voir actuellement se former une nouvelle génération d'étoiles. Autre cible d'Hubble, Messier 12 dans la constellation d'Ophiuchus. À 23.000 années-lumière, il a déjà perdu plus d'un million d'étoiles de faible massemasse que lui arrache notre galaxie chaque fois qu'il s'en approche de trop près. C'est au tour de Messier 9 de briller pour le télescope spatial.

Plongeon dans l'amas globulaire Messier 9. © Nasa/Esa/Digitized Sky Survey 2/N. Risinger

Hubble : 250.000 étoiles en haute résolution

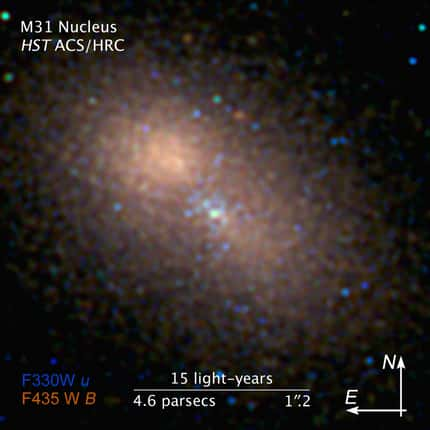

Messier 9 fut découvert par Charles MessierCharles Messier lui-même et incorporé dans son catalogue le 28 mai 1764 avec le commentaire suivant : « nébuleusenébuleuse sans étoile ». Les instruments astronomiques utilisés à l'époque ne permettaient pas en effet de résoudre en étoiles les amas globulaires. Situé dans la constellation d'Ophiuchus à 25.000 années-lumière, M 9 est un amas de type 8 selon une classification mise en place dans les années 1940 par l'astrophysicienastrophysicien américain Harlow Shapley (classe 1 pour les amas les plus denses jusqu'à la classe 12). L'amas, qui s'éloigne actuellement de nous à la vitessevitesse vertigineuse de 225 kilomètres par seconde, est l'un des plus proches du noyau de notre galaxie (6.000 années-lumière environ). Trop faible pour être visible à l'œilœil nu (sa magnitudemagnitude est de 7,7), Messier 9 a une taille apparente de 10 minutes d'arcminutes d'arc, le tiers du diamètre de la Pleine Lune.

William HerschelWilliam Herschel, qui fut le premier à résoudre en étoiles la partie externe de l'amas vingt ans après sa découverte, serait sans doute subjugué par la vue la plus détaillée jamais obtenue que nous en offre aujourd'hui le télescope Hubble. Grâce à cette image les astronomes vont pouvoir étudier les différentes populations d'étoiles qui se serrent au centre de l'amas : chaudes étoiles bleues, étoiles rouges plus froides et soleilssoleils jaunes qui ressemblent au nôtre, tous ces astresastres ont pourtant le double de l'âge du Soleil et sont constitués d'éléments chimiqueséléments chimiques beaucoup moins lourds.