au sommaire

On s'interroge depuis les années 1930 environ sur de possibles variations des constantes fondamentales de la nature dans le temps, comme celle de la gravitation (G), ou du rapport des masses du proton et de l'électron, noté µ. On peut citer par exemple les spéculations exposées par Dirac dans un article (Nature, 1937) conduisant à l'évolution de G inversement proportionnelle au temps.

On sait aussi que les théories de Kaluza-Klein, qui sont au fondement de la théorie des cordesthéorie des cordes, relient les masses des particules et les constantes des forces de la nature à la taille et à la forme de dimensions spatiales supplémentaires qui ne seraient pas entrées en expansion après le Big BangBig Bang.

Des constantes fondamentales variables dans le temps et l'espace

Toutefois, on peut imaginer que la géométrie de ces dimensions supplémentaires, comme leur taille, n'est pas complètement statique. Il en résulte que de légères variations dans le temps, mais aussi dans l'espace, sont possibles dans le cadre de ces théories. Plus généralement, des champs introduits dans des extensions du modèle standard, issus souvent de la théorie des cordes, permettent de construire des théories avec des constantes fondamentales qui évoluent dans le cosmoscosmos.

Depuis des années, des chercheurs de la Vrije Universiteit à Amsterdam, notamment Wim Ubachs, tentent de mesurer une variation dans le temps de la constante µ au moyen des raies de certaines moléculesmolécules. Plusieurs tentatives en ce sens consistaient à détecter des raies d'absorptionabsorption de la lumièrelumière des quasars par des molécules de dihydrogène. Certaines de ces raies sont relativement sensibles à des variations du rapport des masses du proton et de l'électron. En les comparant aux raies d'absorption des molécules de dihydrogène mesurées aujourd'hui sur Terre, on pouvait espérer détecter ces variations. De fait, des indications de variations, mais non des preuves, avaient été trouvées en 2006.

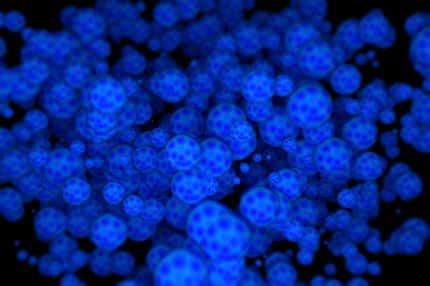

Le groupement -OH de la molécule CH3OH (méthanol) est visible sur ce schéma avec l'atome d'oxygène en rouge et les atomes d'hydrogène en gris. Sa rotation est plus ou moins empêchée par la répulsion des atomes d'hydrogène, mais des transitions quantiques sont possibles. Certaines de ces transitions donnent des raies très sensibles à des variations du rapport des masses du proton et de l'électron. © Paul Jansen

Test d’une constante avec des molécules de méthanol

On sait que la masse du proton provient de l'existence des champs de gluonsgluons dans les hadronshadrons, donc des forces nucléaires fortes. Mais la masse de l'électron est censée provenir du champ de Higgs. On comprend bien que le fait d'observer et de mesurer des variations dans le temps de µ de cette façon pourrait être lourd de conséquences pour la physiquephysique fondamentale.

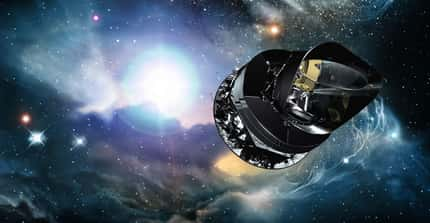

Les chercheurs de la Vrije Universiteit ont fait une nouvelle tentative avec leurs collègues du Max-PlanckPlanck-Institut für Radioastronomie (MPIfR). Mais au lieu de réaliser des mesures avec des molécules d'hydrogènehydrogène au moyen des instruments du VLTVLT de l'Eso, ils ont observé des transitions dans des molécules de méthanol avec le radiotélescoperadiotélescope d'Effelsberg.

La constante µ et les émissions radio d'un quasar

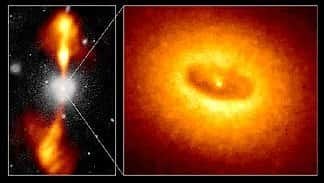

De nouveau, il s'agissait de mesurer des caractéristiques de raies d'absorption des ondes électromagnétiquesondes électromagnétiques émises par un quasarquasar lointain. Dans le cas présent, il s'agissait des ondes radio provenant d'un quasar bien connu, PKS1830-211, étudié depuis longtemps parce qu'il subit les effets d'une lentille gravitationnellelentille gravitationnelle produits par une galaxiegalaxie massive contenant des molécules.

Les raies d'absorption étudiées sont reliées à la rotation de l'hydroxyle -OH du méthanol. Cette rotation n'est pas aisée, mais elle conduit à l'existence de certaines raies plus sensibles que celles de la molécule de dihydrogène à une éventuelle variation de µ dans le temps.

Malheureusement, comme ils l'expliquent dans un article publié dans Science, les chercheurs n'ont pas détecté de variations à la précision des mesures effectuée. Compte tenu de l'âge de la galaxie dans laquelle se trouvent les molécules de méthanol, on sait que µ (ratio qui vaut 1.836) n'a pas changé depuis 7 milliards d'années de plus de 10-7. Pour de la nouvelle physique, il faudra chercher mieux ou ailleurs.