- Découvrez le ciel profond en image

L'observatoire astronomique spatial Galex (Galaxy Evolution Explorer), une mission américaine (développée par la Nasa en collaboration avec le Cnes et le laboratoire d'Astrophysique de Marseille) est destinée à étudier la formation et l'évolution des étoiles. Lancé en avril 2003 pour une durée initiale de vingt-neuf mois, ce télescope de 50 centimètres de diamètre observe le ciel dans l'ultraviolet depuis une orbiteorbite terrestre basse à environ 700 kilomètres au-dessus de nos têtes.

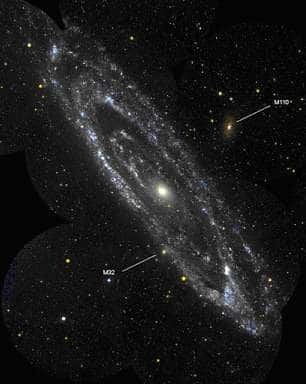

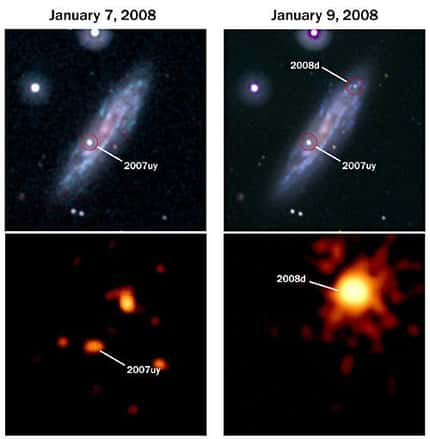

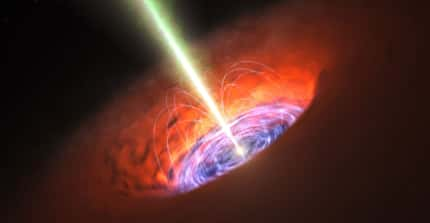

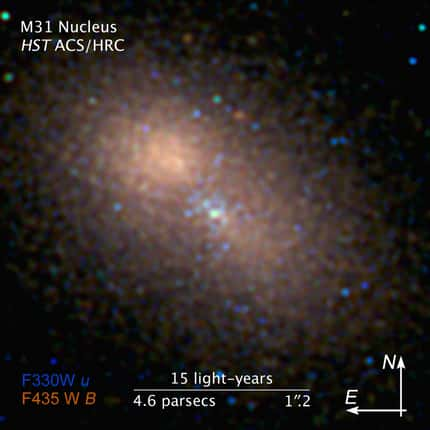

Dès l'automneautomne 2003, Galex avait fourni une mosaïque d'images de la célèbre galaxie d'Andromède (Messier 31) en ultraviolet, puis en 2006 ce télescope avait surpris un trou noir géant en train de digérer une étoileétoile dans une galaxie elliptiquegalaxie elliptique anonyme de la constellationconstellation du Bouvier à 4 milliards d'années-lumièreannées-lumière de la Terre, un phénomène qu'on observe en moyenne une fois tous les 10.000 ans dans une galaxie normale. Cette fois Galex s'est penché sur un objet céleste beaucoup plus proche de nous, une cible de choix pour les astrophotographes : les dentelles du Cygne.

La supernova du Cygne (dont les filaments sont visibles dans le cadre) a explosé en plein centre de notre Galaxie il y a seulement quelques milliers d'années. © P. Bornet

Un cataclysme récent

La constellation du Cygne qui culmine dans notre ciel pendant les nuits d'été abrite les restes d'une supernova, l'explosion d'une étoile qui se serait produite il y a entre 5.000 et 8.000 ans. Compte tenu de la violence du phénomène et de sa relative proximité (1.500 années-lumière), il est très probable (même s'ils n'en ont pas laissé de trace) que des Hommes aient assisté à l'apparition d'une nouvelle étoile dans le ciel, un astreastre resté visible pendant plusieurs semaines, peut-être même pendant la journée. Un événement assez rare dans notre Voie lactée, puisque la dernière explosion de supernovasupernova est datée de 1604 (elle se produisit dans la constellation d'Ophiucus et fut longuement observée par l'astronomeastronome Johannes KeplerJohannes Kepler, universellement connu pour les trois lois planétaires qui portent son nom).

De l'explosion de la supernova du Cygne, il ne reste plus aujourd'hui que de fines draperiesdraperies qui s'étendent sur plusieurs degrés carrés. Les astronomes leur ont donné un nom évocateur : les dentelles du Cygne. Elles sont constituées de différents lambeaux de gazgaz disposés en cercle, chaque morceau portant un numéro différent : NGCNGC 6960, NGC 6990 et NGC 6995. Il s'agit d'un rémanentrémanent en coquille : la propagation du gaz à partir de la supernova se fait de façon plus ou moins circulaire, selon la nature du milieu interstellaire dans lequel il se propage.

Grâce à Galex, nous pouvons aujourd'hui contempler ce rémanent en ultraviolet, donc à des longueurs d'ondelongueurs d'onde absorbées par l'atmosphèreatmosphère terrestre. Nous découvrons ainsi aujourd'hui le rayonnement thermiquerayonnement thermique d'un cataclysme qui a sans doute beaucoup inquiété nos ancêtres...