au sommaire

- À lire aussi

Parmi les météorites étudiées par les cosmochimistes, celle d'Orgueil est l'une des plus célèbres. On y a trouvé des molécules organiques complexes et surtout des acides aminésacides aminés. Elle est tombée dans ce village du Tarn-et-Garonne le 14 mai 1864, vers 20 heures, sous les yeuxyeux de nombreux témoins. On a ainsi pu rapidement retrouver près de 20 fragments pesant au total 14 kgkg. On sait aujourd'hui qu'il s'agit d'une chondrite carbonée de type CI, donc parmi les plus rares.

Ce sont surtout les exobiologistes qui s'intéressaient jusqu'à présent à la météorite d'Orgeuil mais, au terme d'un travail commencé en 2002, une équipe de chercheurs vient de montrer qu'elle apportait des renseignements précieux sur la formation du Système solaire.

Tout comme la météorite de Murchison, célèbre elle aussi pour son contenu en molécules organiques, la météorite d'Orgueil appuie désormais à son tour le scénario du Little Bang pour expliquer la formation de notre Système solaire. Cette hypothèse a émergé il y a 40 ans environ des travaux des cosmochimistes et astrophysiciensastrophysiciens nucléaires. Selon ce scénario, c'est l'explosion d'une supernova, plus précisément l'onde de choc se propageant dans le milieu interstellaire, qui a provoqué l'effondrementeffondrement d'un petit nuagenuage moléculaire et poussiéreux. Celui-ci était trop peu dense et froid pour le faire en raison de son propre champ de gravitégravité selon le mécanisme de Jeans.

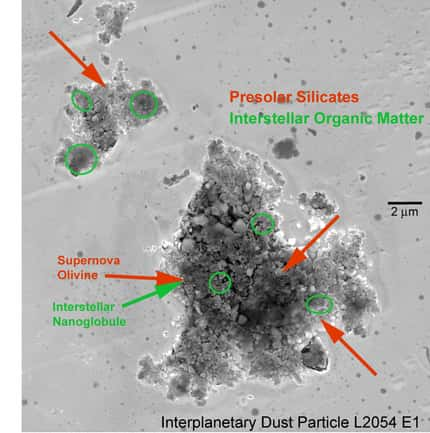

Les preuves de ce scénario sont en effet visibles dans la présence d'anomaliesanomalies isotopiques dans les chondrites carbonées, qui ne peuvent résulter que de l'injection dans la nébuleusenébuleuse protosolaire d'isotopesisotopes à courte duréedurée de vie de certains noyaux. On a ainsi trouvé les traces de l'existence passée d'aluminiumaluminium 26 et de ferfer 60, deux isotopes radioactifs de courte durée de vie.

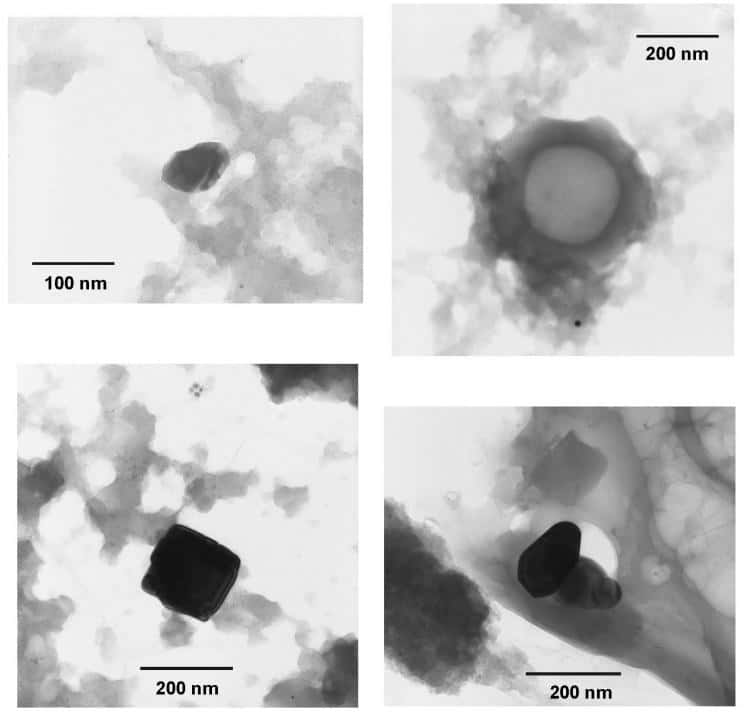

Images en microscopie électronique en transmission (réalisées à l'UMET, Université de Lille1) de minéraux condensés à partir de vapeurs et découverts dans les météorites Orgueil et Murchison. C'est parmi ces grains, mille fois plus petits qu'un cheveu, qu'ont été identifiées les poussières formées il y a plus de 4,5 milliards d'années par une supernova. Crédit : UMET (CNRS-Université de Lille 1)

Aujourd'hui, un groupe international de chercheurs, dirigé par Nicolas Dauphas (Université de Chicago) et comprenant notamment Mathieu Roskosz (Université Lille 1) et Laurent Remusat (CNRS/Muséum national d'Histoire naturelleMuséum national d'Histoire naturelle), vient de publier les résultats d'une nouvelle analyse de la météorite d'Orgueil. Les auteurs y observent un excès de l'isotope 54 du chromechrome (54Cr), que l'on ne trouve pas sur Terre. Cet excès se trouve dans des nanoparticulesnanoparticules présolaires que l'on ne pouvait pas détecter dans les années 1990 à cause des limitations de la technologie de l'époque.

Bien que la présence d'anomalies touchant ce 54Cr ait été connue depuis longtemps, c'est la première fois que l'on peut situer exactement cet excès dans la structure d'une météorite.

Les analyses de ces grains ont été conduites grâce à la nanosonde ionique NanoSIMS 50L installée au California Institute of Technology. Les images, elles, ont été réalisées en microscopie électronique à transmission à l'Université de Lille par Mathieu Roskosz et Julien Stodolna.

Pour les chercheurs, ces grains ont dû être injectés dans la nébuleuse protosolaire par l'explosion en supernova d'une étoileétoile ayant synthétisé du chrome 54. Surtout, sa présence en excès dans la météorite par rapport à la Terre, formée par l'accrétionaccrétion de météorites et de planétésimaux, montrent que la répartition des grains présolaires riches en cet isotope du chrome était hétérogène dans la nébuleuse et le disque protosolaire.

Ce résultat fournit des contraintes sur ce qui s'est passé à l'aubeaube de la formation du Système solaire. En outre, la détection de ces nanoparticules présolaires ouvre la porteporte à l'analyse d'une autre anomalie isotopique, celle du 48Ca, dans ces même grains. Avec cet isotope, il devrait être possible de savoir si c'est une supernova de type SNSN I ou SN II qui a été à l'origine de l'effondrement de la nébuleuse protosolaire.