- Admirez les exoplanètes en diaporama

La formation des planètes n'est pas qu'une question de mécanique céleste et de mécanique des fluides, c'est aussi une question de cosmochimie. Les planètes rocheusesplanètes rocheuses sont riches en éléments lourds comme le fer, l'oxygène et le silicium. Ces éléments n'ont pas toujours existé dans le cosmoscosmos observable depuis le Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années. Alors que l'hydrogène et l'hélium ont fait leur apparition dans les premières minutes de l'univers observable, les éléments plus lourds ont été synthétisés par des générations multiples d'étoiles géantesétoiles géantes explosant sous forme de supernovaesupernovae dans les galaxiesgalaxies. Il y a donc une histoire chimique de la Voie lactéeVoie lactée, avec un enrichissement progressif des étoiles en éléments « métalliques », ce qui dans le langage des astrophysiciensastrophysiciens, désigne tous les éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium.

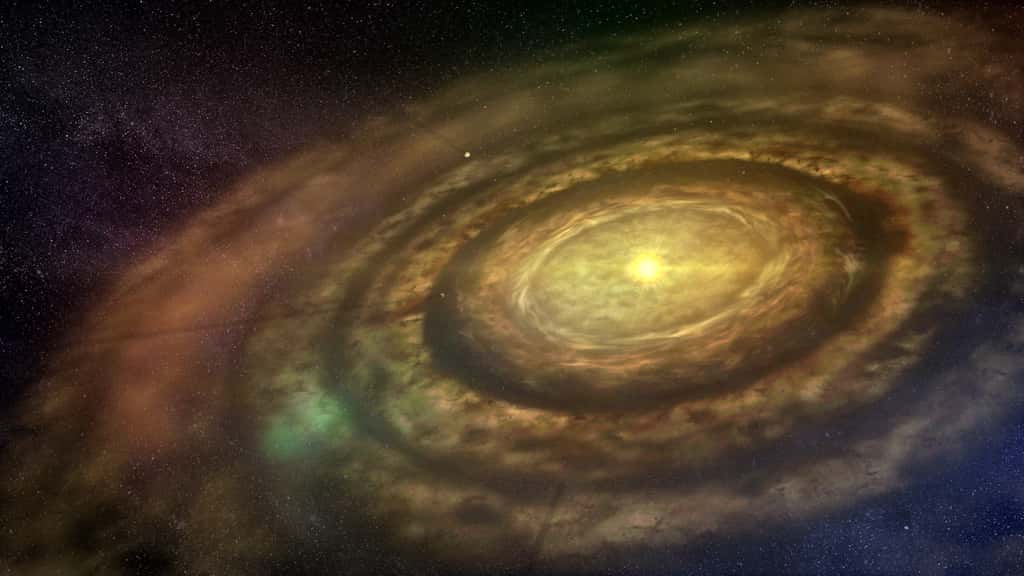

On sait que les exoplanètes se forment dans des disques protoplanétairesdisques protoplanétaires. L'atmosphèreatmosphère d'une étoile garde une assez bonne mémoire de la composition de ce disque avant qu'il ne se dissipe au bout de quelques millions d'années pour ne plus laisser qu'un disque de débris dans lequel les planètes continuent de se former rapidement.

Une vue d'artiste d'un disque protoplanétaire avec des exoplanètes en formation. © University of Copenhagen-Lars Buchhave

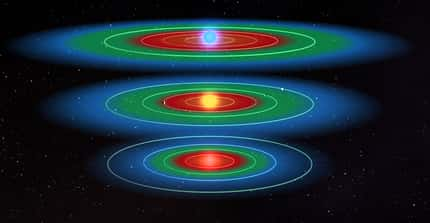

On pouvait penser que si la formation de géantes gazeusesgéantes gazeuses riches en hydrogène et hélium a pu démarrer il y a plus de 12 milliards d'années dans la Voie lactée, celle des superterres potentiellement porteuses de vie n'a pu commencer que des milliards d'années plus tard, lorsque la composition chimique du cosmos a été suffisamment « alourdie ».

Mais en regardant la composition chimique des étoiles connues pour posséder des Jupiter chaudesJupiter chaudes, on a découvert bizarrement que très peu se trouvent associées à des étoiles dont la métallicitémétallicité, c'est-à-dire la richesse en éléments « métalliques », est basse. Cela pouvait donc signifier que l'abondance de planètes que l'on constate aujourd'hui dans la Voie lactée est un événement relativement tardif dans son histoire.

Des superterres plus petites que Neptune

Mais qu'en était-il des superterressuperterres ? Ne les trouvait-on elles aussi qu'en liaison avec des étoiles à forte métallicité ? De façon surprenante, un groupe d'astrophysiciens vient de publier dans Nature un article montrant que ce n'est pas le cas.

Un peu comme les humains, les étoiles naissent, deviennent matures, travaillent et meurent un jour. Ce sont dans d'immenses régions poussiéreuses du cosmos que se condensent les matériaux qui vont donner naissance à une étoile. Mais comment tout cela fonctionne-t-il ? © Dubigbangauvivant-YouTube

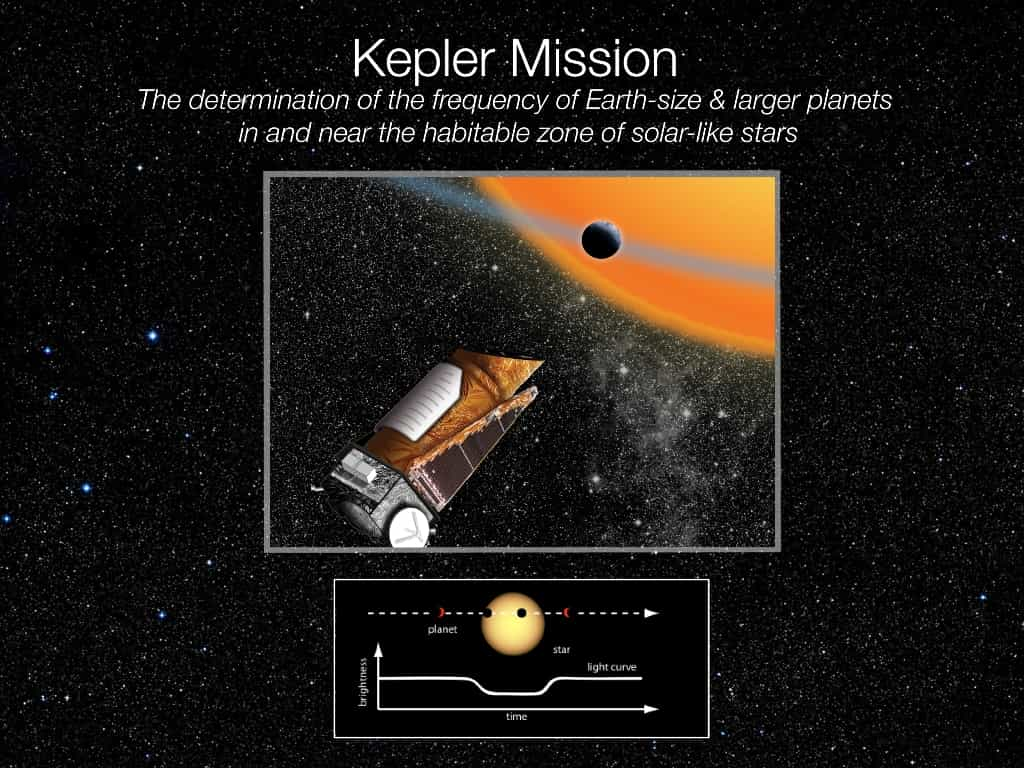

En analysant spectroscopiquement depuis le sol la composition de l'atmosphère de 150 étoiles dont Kepler a montré qu'elles arboraient des planètes, 226 pour être exact, aucune dépendance importante entre la présence de superterres et la métallicité des étoiles n'a été trouvée. Si les géantes gazeuses semblent ne pouvoir exister principalement qu'autour d'étoiles riches en éléments lourds, ce ne serait donc pas le cas pour les planètes rocheuses. On en trouve ainsi autour d'étoiles dont la métallicité n'est que de 25 % de celle du SoleilSoleil.

Ces observations ont plusieurs conséquences importantes pour ceux qui souhaitent partir à la chasse aux civilisations E.T. ou qui cherchent à résoudre le paradoxe de Fermiparadoxe de Fermi. Elles contribuent à nous indiquer où peuvent se trouver ces hypothétiques civilisations, ou plus exactement autour de quelles étoiles une vie similaire à celle de la Terre a pu apparaître. Surtout, elles laissent entendre que la formation de superterres, et donc l'apparition de ces civilisations, a pu se faire tôt dans l'histoire de la Voie lactée, ce qui, à nouveau, renforce l'étonnement devant l'absence de trace d'une colonisation de notre système solairesystème solaire, même il y a des centaines de millions d'années. Ces observations ne nous disent pas grand-chose sur l'exogéologie de ces superterres, dont certaines pourraient être des Arrakis.