Les astronomes ont l’habitude d’utiliser ce type de supernova pour mesurer les distances dans l’Univers. Mais c’est dans un tout autre objectif qu’ils se sont intéressés à la supernova SNR 0519 en particulier. Parce qu’en combinant les données la concernant renvoyées par plusieurs instruments, ils espéraient pouvoir remonter le fil du temps.

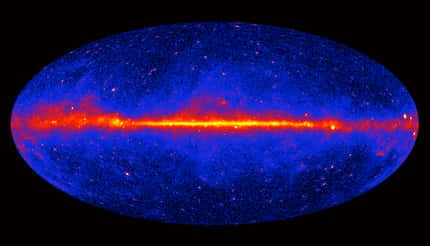

Le Grand Nuage de Magellan est une petite galaxie spirale, satellite de la nôtre, la Voie lactée. Elle se cache -- plutôt mal parce qu'elle est quand même visible à l'œilœil nu -- dans la constellation de l'hémisphère sudhémisphère sud de la Dorade. À quelque 160.000 années-lumière de notre Terre. C'est justement dans cette galaxie naine que le rémanentrémanent d'une supernovasupernova a attiré l'attention de chercheurs de la Nasa. En combinant les données recueillies par plusieurs instruments, ils ont réussi à remonter le fil de l'histoire de l'évolution de cette étoileétoile.

Les astronomesastronomes savent depuis bien longtemps que cette supernova, connue sous le nom de SNR 0519, a été produite par une naine blanchenaine blanche -- comme celle que finira par devenir notre SoleilSoleil, dans 5 milliards d'années. Étonnant pour celles qui sont réputées être les plus stables des étoiles. Sauf lorsqu'elles se mettent à accréter de la matièrematière d'une étoile compagne. Ou qu'elles entrent en collision avec une autre naine blanche. Il se produit alors une explosion thermonucléaire et un nuage de débris brille dans le ciel pendant plusieurs semaines. Formant une supernova de type Ia, comme les appellent les chercheurs.

Ce type de supernova n'est pas rare. Les astronomes les utilisent d'ailleurs comme indicateurs de distance dans l'UniversUnivers. Parce qu'elles ont tendance à produire toutes un peu la même quantité de lumière. Ce qui signifie que, si une supernova Ia nous apparaît plus faible qu'une autre, c'est qu'elle est plus éloignée de notre Terre.

Les données de plusieurs instruments

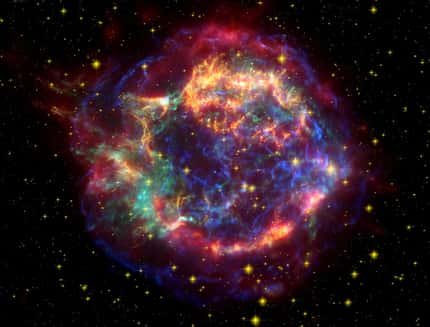

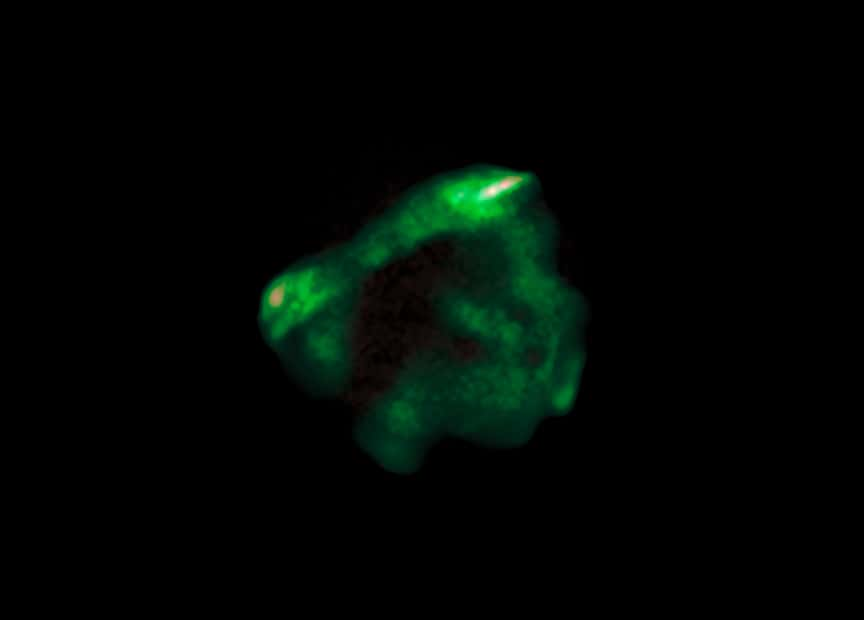

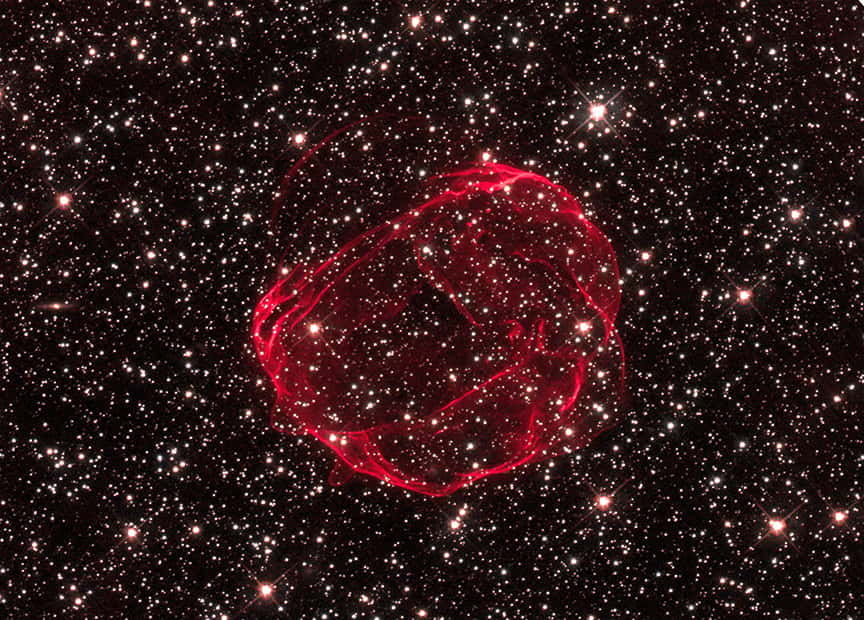

Pour tenter de déterminer quand l'explosion fatale qui a mené à la supernova SNR 0519 s'est produite, les astronomes de la NasaNasa ont rassemblé les données recueillies par l'observatoire de rayons Xrayons X ChandraChandra, par le télescope spatial Hubble et par le télescope spatialtélescope spatial infrarougeinfrarouge SpitzerSpitzer. Pour une lecture plus accessible, ils ont coloré les rayons X de basse énergieénergie en vert, les rayons X de moyenne énergie en bleu et les rayons X de haute énergie en violet. Lorsque ces rayons X se chevauchent, le rendu apparaît blanc. Les données optiques sont, quant à elles, colorées en rouge.

Les chercheurs ont d'abord voulu déterminer à quelle vitessevitesse les matériaux se déplaçaient dans l'onde de choc de SNR 0519. Grâce à des images prises par Hubble entre 2010 et 2020. Ils ont estimé la vitesse de déplacement des débris de la supernova à quelque chose entre 6 et 9 millions de kilomètres par heure ! De quoi conclure que la lumière de l'explosion a atteint notre Terre au plus tôt il y a environ 670 ans. En pleine guerre de Cent Ans. Mais les astronomes pensent que le matériaumatériau a probablement ralenti depuis l'explosion et que sa lumière nous est donc arrivée un peu plus récemment.

L'hypothèse semble confirmée par l'observation des régions les plus brillantes dans les rayons X, là où se trouve le matériau qui se déplace le plus lentement. Alors même qu'aucune émissionémission X n'est associée au matériau qui se déplace le plus rapidement. Une partie de l'onde de choc a donc dû s'écraser dans un gazgaz dense entourant la supernova, la faisant effectivement ralentir.