Depuis plus de 30 ans, le télescope Hubble nous révèle des images de galaxies prises de l'infrarouge proche à l'ultraviolet en passant par le visible. À l'ère du James-Webb, la Nasa a rappelé à notre mémoire – pendant six jours – ce que l'on doit à Hubble à ce sujet. Voici la suite de l'article que nous avions consacré au festival d'images de galaxies.

Voici la deuxième partie de l'article consacré à la semaine de la Nasa qui chaque jour dressait un portrait rapide d'une des galaxies observées avec le télescope Hubble, alors qu'il est toujours actif pour révéler des secrets du royaume des nébuleuses ouvert il y a un peu moins d'un siècle par Edwin Hubble.

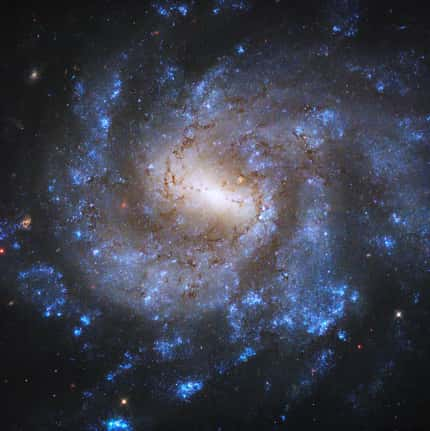

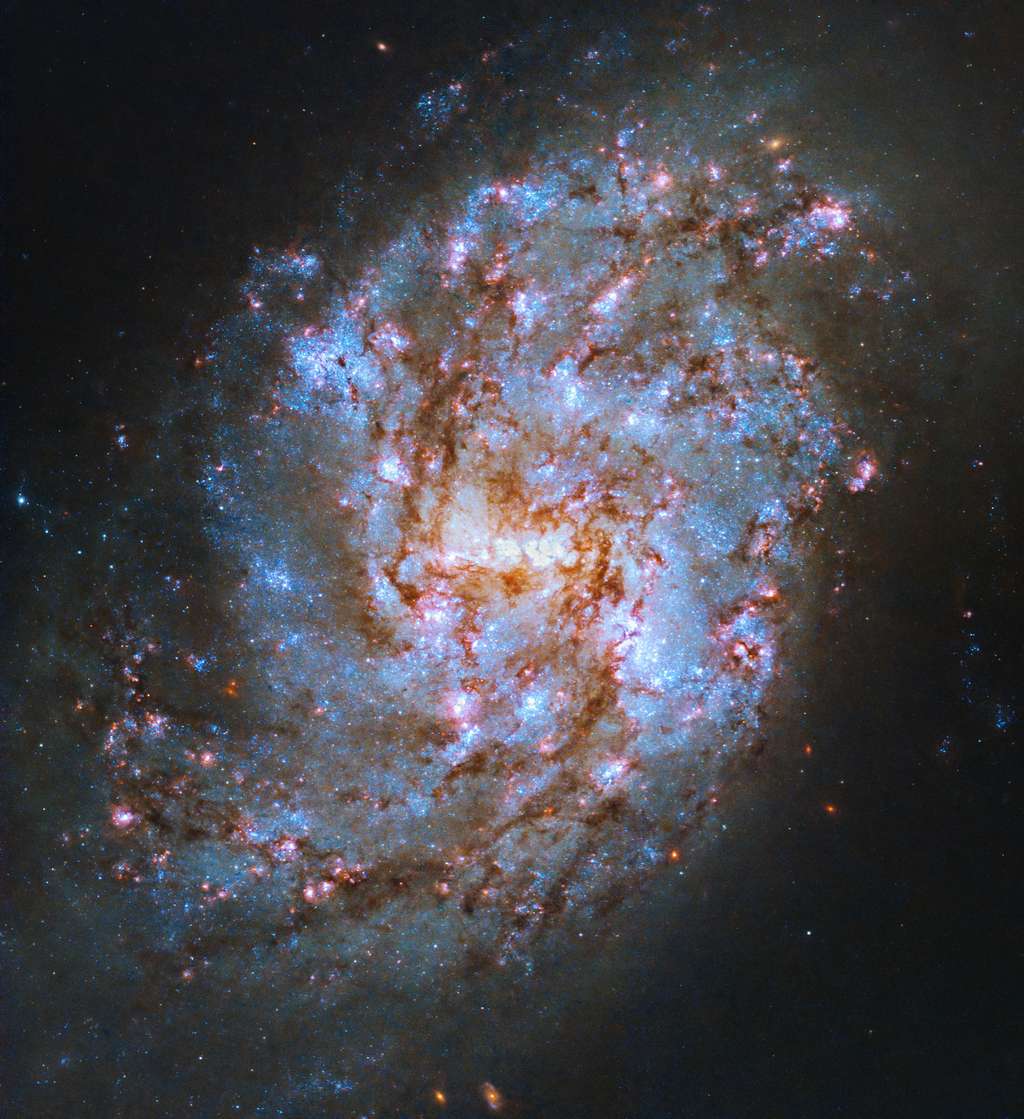

Le télescope Hubble nous montre à nouveau l'image d'une galaxie découverte par l'astronomeastronome britannique William Herschel. Il a observé NGC 1087 en 1785 dans la constellation de la Baleine. Mais comme toujours, il faudra attendre les travaux des astronomes dans les années 1930 et au-delà pour que l'on découvre que cette galaxie spirale est située à environ 80 millions d'années-lumièreannées-lumière de la Voie lactéeVoie lactée pour un diamètre d'environ 87 000 années-lumière.

NGC 1087 fait partie des spirales barréesspirales barrées et l'image ci-dessus, en fausses couleurscouleurs, nous la montre tel que la voient les instruments de Hubble en lumière ultraviolette, visible et dans le proche infrarougeinfrarouge. D'après le communiqué de la NasaNasa qui l'accompagne « les stries rouge foncé sont du gazgaz moléculaire froid, la matièrematière première à partir de laquelle les étoilesétoiles se forment. Les taches rose vif signalent les zones où de nouvelles étoiles se forment, caractérisées par la présence d'hydrogènehydrogène, d'oxygèneoxygène et de soufresoufre ionisés. Les régions les plus bleues abritent de jeunes étoiles chaudes formées plus tôt dans la vie de cette galaxie ».

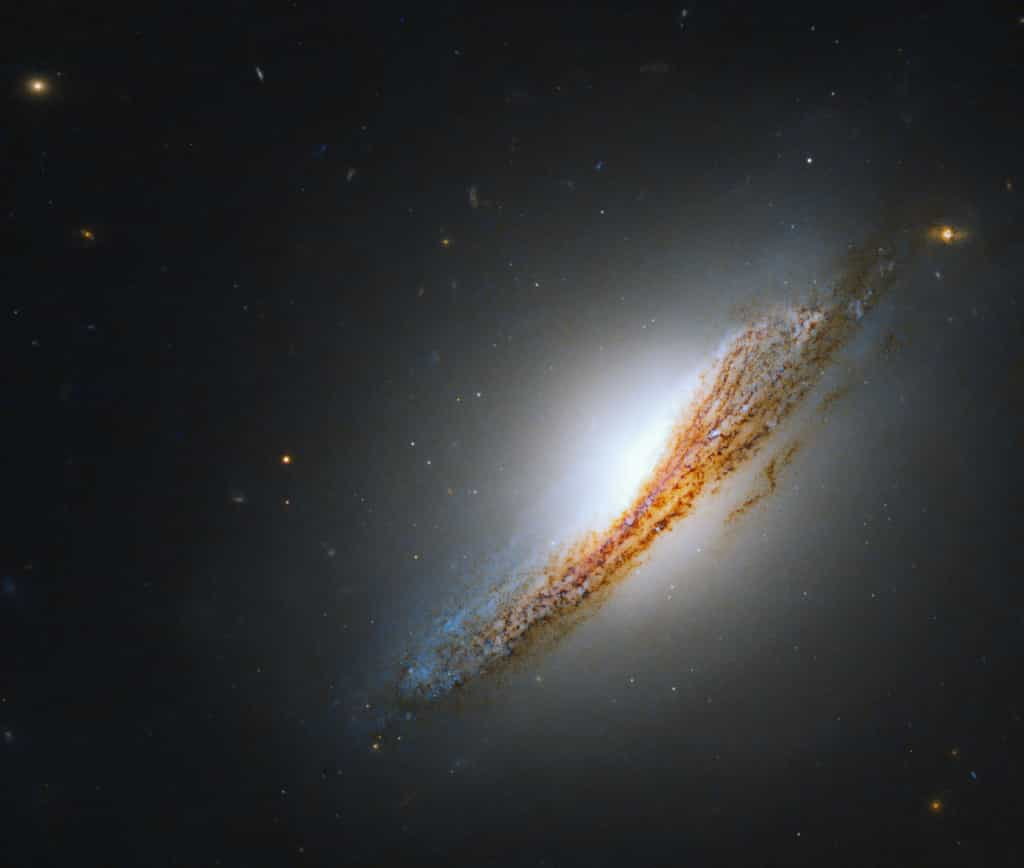

La galaxie NGC 6951, en photo ci-dessous, est une galaxie Seyfert (du nom de l'astronome états-unien Carl Keenan Seyfert qui a commencé à les étudier sérieusement à partir de 1943) de type II avec en son centre un trou noir supermassiftrou noir supermassif entouré d'un anneau d'étoiles, de gaz et de poussière d'environ 3 700 années-lumière de diamètre et dont on pense qu'il s'est formé il y a entre 1 et 1,5 milliard d'années. Mais ça, ses découvreurs, l'astronome français Jérôme Coggia en 1877 et l'astronome états-unien Lewis SwiftSwift en 1878, ne pouvaient pas le savoir, pas plus que cette spirale que l'on peut observer dans la constellation de Céphée se trouvait à environ 78 millions d'années-lumière de la Voie lactée.

La galaxie entière mesure environ 75 000 années-lumière de diamètre et elle est visible depuis l'hémisphère nordhémisphère nord, comme l'explique le communiqué de la Nasa qui précise aussi que sur l'image d'Hubble en lumière visible et infrarouge on peut voir des régions de gaz turbulentes, représentées en rouge foncé, entourant des piqûres d'épingles bleu vif qui sont des amas d'étoiles.

NGC 6951 a remarquablement été le lieu d'au moins six supernovaesupernovae que l'on a pu détecter au cours des 25 dernières années.

Comment sont faites les images de Hubble ?

En tant que photographe cosmique, le télescope spatial Hubble de la Nasa a pris plus d'un million de clichés documentant l'UniversUnivers. Ces images illustrent, expliquent et nous inspirent par leur grandeur. Mais comment ces images sont-elles prises et traitées ?

Cette incroyable vidéo explique comment les images de Hubble sont prises et traitées. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur « Sous-titres » et enfin sur « Traduire automatiquement ». Choisissez « Français ». © NASA's Goddard Space Flight Center

NGC 4654 est, quant à elle, l'une des galaxies que l'on peut observer dans l’amas de la Vierge. Elle est située à environ 55 millions d'années-lumière de la Terre. Comme elle se trouve juste au nord de l'équateur célesteéquateur céleste, elle est visible sur Terre depuis l'hémisphère nord et la majeure partie de l'hémisphère sudhémisphère sud. Des images du télescope spatial Hubbletélescope spatial Hubble, prises en lumière visible, ultraviolette et infrarouge ont été nécessaires pour obtenir cette photo en fausses couleurs.

NGC 4654 semble avoir eu une interaction gravitationnelle avec la galaxie compagne NGC 4639 il y a environ 500 millions d'années. On suspecte que son mouvementmouvement à travers le plasma à des millions de kelvinskelvins de l'amas galactiqueamas galactique exerce sur elle une pressionpression qui tend à la dépouiller de son contenu en gaz d'où une longue et fine traînée d'hydrogène gazeux du côté sud-est de la galaxie, comme l'explique le communiqué de la Nasa. Bizarrement, le taux de formation d'étoiles reste comparable à celui d'autres galaxies malgré ce processus d'appauvrissement du gaz qui tend à supprimer la possibilité d'effondrementeffondrement gravitationnel de la matière pour donner des amas ouverts de jeunes étoiles.