au sommaire

- À lire aussi

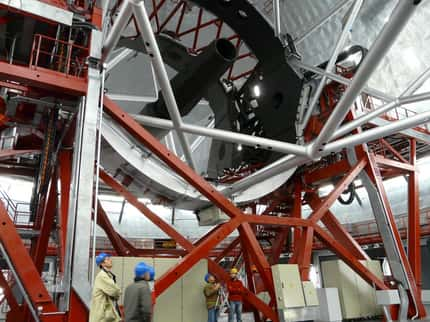

Le téléscope SigmaCrédit : CNES

L'observation de l'Univers s'effectue dans plusieurs longueurs d'onde dont chacune livre une part de connaissance. Les objets célestes émettent différents types de radiations. L'astronomie gamma est un moyen privilégié pour localiser les étoiles à neutrons et les trous noirs, sièges de grands transfert d'énergie.

Cependant, la nature des rayons gammarayons gamma rend leur observation difficile, puisqu'ils ne peuvent être réfléchis comme d'autres rayonnements. C'est à partir de ces contraintes que le principe de fonctionnement de Sigma a été élaboré.

Durant toutes ses années d'observation, le télescopetélescope Sigma a permis une observation prolongée du centre de notre GalaxieGalaxie mais aussi l'établissement d'une cartographie précise du ciel dans sa gamme spectrale. Sigma sera remplacé par le spectromètrespectromètre européen Integral, qui sera lancé dans les prochains mois.

Le jumeaujumeau de SIGMA est désormais installé dans la chapelle du Musée des arts et métiers à côté du moteur vulcain d'Ariane 5Ariane 5, de l'avion de Blériot et non loin du pendule de Foucault. Cette action s'inscrit dans la politique conduite par l'Observatoire de l'Espace du CNESCNES pour valoriser le patrimoine spatial et témoigner ainsi de la science contemporaine dans les Musées.