au sommaire

- À lire aussi

Image composite où Hubble montre une séries d'étoiles bleues et chaudes avec une image brillante de M33-7 en rayons X donnée par Chandra.(Crédit: X-ray: NASA/CXC/CfA/P.Plucinsky et al.; Optical: NASA/STScI/SDSU/J.Orosz et al. )

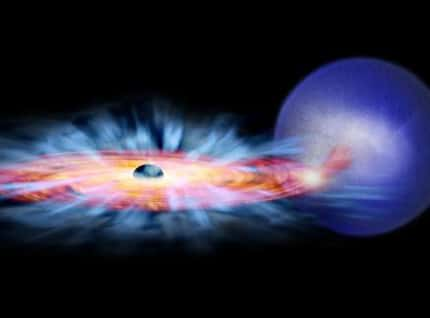

Le trou noir que vient de découvrir une équipe internationale d'astronomesastronomes et d'astrophysiciensastrophysiciens est situé dans la galaxie M33M33, à environ 3 millions d'années-lumière de notre Galaxie. Il a été étudié attentivement en combinant les images fournies dans le domaine optique par le télescope Gemini, situé au sommet du Mauna Kea à Hawaï, avec les images prises en rayons X par le célèbre satellite ChandraChandra, du nom du grand astrophysicien indien Chandrasekhar.

Image en optique obtenue au Kitt Peak de M33. Cette galaxie est située dans la constellation du Triangle et fait partie du Groupe Local comprenant entre autres Andromède et la Voie Lactée. Cliquez pour agrandir (Crédit : NOAO/AURA/NSF/T.A.Rector).

Dénommé M33 X-7, c'est le plus grand trou noir d'origine stellaire connu, avec une massemasse d'environ 15,7 fois celle de notre SoleilSoleil. En général, les trous noirs que l'on connaît, qui se sont formés à la suite de l'explosion d'une supernovasupernova, ne sont guère plus lourds que quelques masses solaires. Selon la théorie actuellement en vigueur, il s'agirait à l'origine de cœurs d'étoiles géantesétoiles géantes, au moins 45 fois plus massives que le Soleil, et qui se seraient effondrés au moment de l'explosion.

Le trou noir observé est remarquable, et pas seulement à cause de sa masse. En effet, c'est le premier trou noir découvert qui est périodiquement éclipsé par son étoile compagne (la période de révolutionpériode de révolution est ici d'environ 3,5 jours). On voit qu'il orbiteorbite particulièrement près de celle-ci et c'est là qu'est le problème.

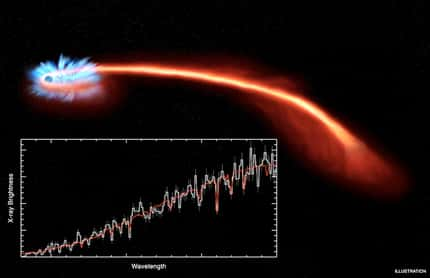

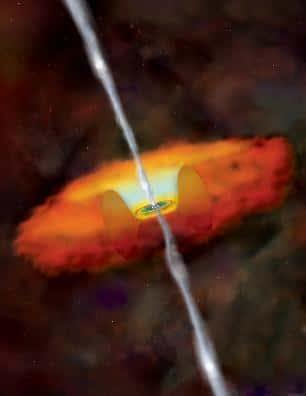

Observé en rayons X par Chandra le trou noir brille au centre de l'image.

(Crédit : Nasa/CXC/CfA/P.Plucinsky et al).

Les étoiles se forment généralement par paires au sein d'un immense nuagenuage moléculaire froid qui, tout en s'effondrant, se fragmente successivement selon des processus encore mal compris. Dans le cas du système binairesystème binaire étudié, l'étoile progénitrice du trou noir devait être plus massive que celle le nourrissant actuellement par sa matièrematière arrachée par les forces de maréeforces de marée de l'astreastre compact.

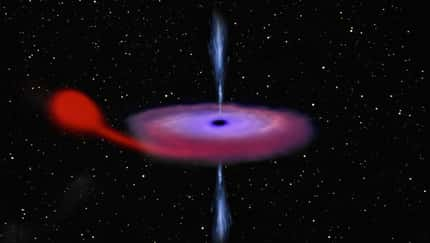

Quelque jours plus tard, le trou noir est éclipsé par le passage de son étoile compagne et la luminosité observée en X par Chadra baisse (Crédit : Nasa/CXC/CfA/P.Plucinsky et al).

Comme elle était plus massive, elle a brûlé son carburant plus vite et s'est transformée en supernova plus tôt. Or, l'étoile actuelle dont les gazgaz spiralant en direction du trou noir sont à l'origine de l'intense émissionémission en rayon X, a, rappelons-le, une masse de 70 fois celle du Soleil environ.

On ne peut échapper à la conclusion, soutenue par la théorie de la structure stellaire, que l'étoile progénitrice du trou noir devait avoir un rayon plus grand que celui de l'orbite du système binaire actuel !

Quelque chose a dû provoquer une diminution de la taille de l'orbite de ce système binaire qui devait être plus grande dans le passé. L'explication la plus probable est celle de la formation initiale d'une binaire à enveloppe commune

avec, par conséquent, un partage d'une partie de l'atmosphèreatmosphère. Sous l'action de forces de frottements, la distance séparant les étoiles, déjà peu importante, se serait réduite progressivement.

Sauf que lors de ce processus, une perte de masse importante aurait dû en résulter pour l'étoile progénitrice. Tellement, qu'elle n'aurait pas dû laisser un trou noir de 15,65 masses solaires après son explosion.

Quelque chose nous échappe donc dans la théorie de l'évolutionthéorie de l'évolution des systèmes binaires. En tout cas, par son caractère extrême, M33 X-7 est un formidable laboratoire pour faire progresser l'astrophysiqueastrophysique !