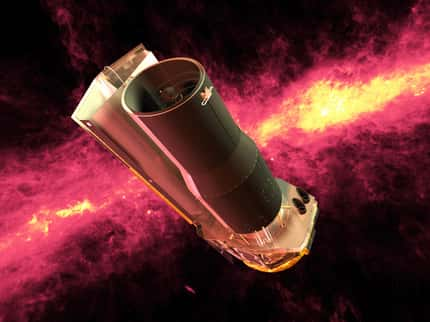

Spitzer observant un nuage interstellaire (vue d'artiste). Crédit : Nasa/JPL-Caltech

Normalement, les diamants naissent dans les profondeurs de la Terre, avec des conditions de température et de pression nettement plus importantes que celles que l'ont peut trouver à la surface de la Terre. L'idée qu'il puisse se former des diamants dans les nuages interstellaires, là où la température n'est que de 30 K en moyenne et où la pression est des milliards de fois plus faible que dans les entrailles de notre planète, semble donc particulièrement saugrenue.

Et pourtant, au début des années 1980, les progrès des méthodes d'analyse aidant, les cosmochimistes ont réalisé que beaucoup de météorites étaient riches en nanodiamants. A tel point qu'ils ont fini par déterminer qu'environ 3 % du carbone présent dans les météorites s'y trouvait sous forme de diamants. Compte tenu des observations et des modèles de condensationcondensation des nuages moléculaires riches en poussières et à l'origine des météorites, il y aurait dix millions de milliards de nanodiamants en moyenne dans un échantillon d'un gramme de matièrematière interstellaire !

Des nanodiamants flottant aux abords d'une étoile. Cliquez pour agrandir.

Crédit : Nasa/JPL-Caltech/T. Pyle (SSC)

Les diamants noirs sont éternels

Une des conséquences d'une telle hypothèse est que les carbonadoscarbonados, ces fameux diamants noirs dont les conditions de formation physico-chimiques cadrent mal avec celles des diamants habituels trouvés dans la kimberlitekimberlite, sont peut-être d'origine extraterrestre. C’est bien ce qui semble être le cas d’après une étude publiée l’année dernière.

Un problème surgit immédiatement : si les nanodiamants sont si abondants dans le cosmoscosmos, pourquoi n'ont-ils pas été détectés directement dans les nuages moléculaires, alors que les poussières silicatées et avec du graphitegraphite sont clairement vues depuis longtemps ?

Il y a plusieurs réponses possibles. D'abord, le diamant étant formé d'un réseau d'atomesatomes de carbone fortement liés, il ne pourra générer de la lumièrelumière détectable en infrarougeinfrarouge, comme les poussières, que s'il est soumis à un rayonnement énergétique, en l'occurrence des ultravioletsultraviolets. Les lieux où l'émissionémission sera la plus forte sont donc les abords des jeunes étoilesétoiles chaudes.

Ensuite, le spectrespectre infrarouge sera différent de celui auquel les détecteurs employés sont habituellement conçus et calibrés pour effectuer des observations.

En clair, on n'a pas cherché aux bons endroits et pas avec les bons outils...

Charles Bauschlicher, du Ames Research Center, a donc entrepris avec ses collègues de simuler sur ordinateurordinateur le spectre infrarouge que devrait produire dans l'espace ces nanodiamants 25.000 fois plus petits qu'un grain de sablesable. En prenant en compte les conditions du milieu interstellaire et aux abords des étoiles bleues (chaudes), les calculs ont montré que les nanodiamants devaient être particulièrement brillants, et signaler leur présence sur deux plages de longueurs d'ondelongueurs d'onde particulières en infrarouge. La première varie de 3,4 à 3,5 micronsmicrons et la seconde de 6 à 10 microns.

Il n'y a plus qu'à passer à la pratique car SpitzerSpitzer a toutes les capacités nécessaires pour effectuer des observations à ces longueurs d'ondes qui correspondent à l'infrarouge proche et moyen selon la nomenclature des astronomesastronomes. Avec un peu de chance, ils verront peut-être aussi Lucy et John Lennon...