au sommaire

- À lire aussi

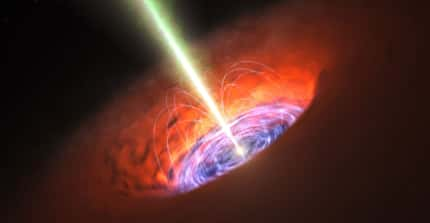

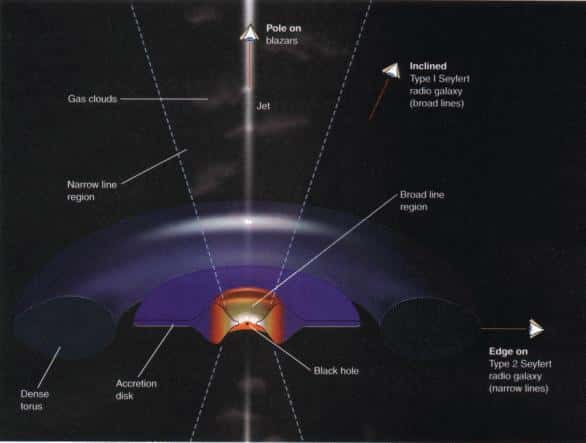

La structure d'un quasar avec le disque d'accrétion (disk) entouré d'un tore (torus). Crédit : Prof. H. E. (Gene) Smith

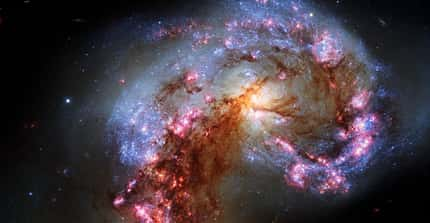

La découverte des quasars au début des années 1960 a marqué le début de la renaissance de la relativité générale. Avec la découverte du rayonnement fossile en 1965 et des pulsars en 1967, elle a donné lieu à la création d'un nouveau champ de la connaissance : l'astrophysique relativiste.

Quelle pouvait bien être la source d'énergieénergie extraordinaire de ces objets contenus dans un volumevolume plus petit que le système solairesystème solaire et pourtant plus de mille milliards de fois plus lumineux que le SoleilSoleil ? Les spéculations ésotériques allaient bon train, comme l'idée qu'il pouvait s'agir de zones de l'UniversUnivers où le déclenchement du Big BangBig Bang avait été différé et où, par conséquent, les processus hautement énergétiques qui avaient donné naissance à la matièrematière du cosmoscosmos et à une brusque dilatationdilatation de l'espace accusaient un certain retard sur le reste du cosmos.

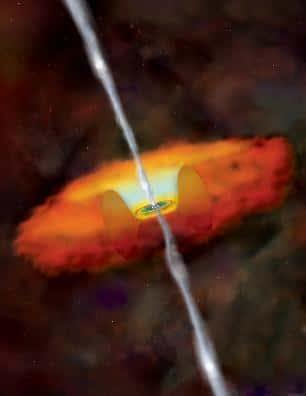

Pourtant, comme l'avaient déjà soupçonné Zeldovitch et Novikov dès 1964, une explication simple et élégante commença à s'imposer dès les années 1970. La luminositéluminosité des quasars résultait de l'accrétionaccrétion de la matière chutant vers un trou noir de Kerr en rotation, dont la massemasse dépassait le million de masses solaires. Un disque de matière spiralant vers le trou noirtrou noir et portée à haute température devait se former, entouré lui-même d'un gigantesque tore de poussières et de gazgaz ionisés.

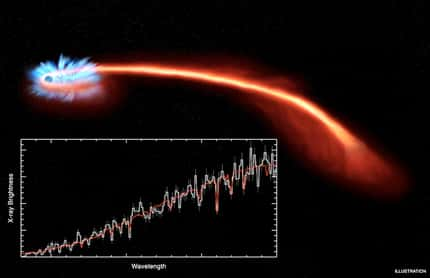

Armés des outils de la relativité générale, de la théorie du transfert radiatif et de la magnétohydrodynamique, les astrophysiciensastrophysiciens relativistes avaient pu dériver un spectrespectre caractéristique produit par le disque et le tore du quasar. L'accord entre théorie et observation était plutôt bon, excepté pour la région du spectre visible où une courbe d'un spectre dit bleu, par analogie avec celui d'un corps noir à cette température, était attendue alors qu'elle restait obstinément inobservable. Une révision drastique de la théorie sur l'origine des quasars ne pouvait donc pas être exclue.

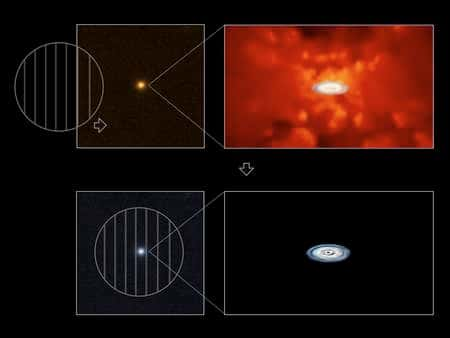

Toutefois, les astrophysiciens étaient conscients de deux choses. Tout d'abord, le spectre du disque dans la région du visible et autour, c'est-à-dire l'ultravioletultraviolet proche et surtout l'infrarougeinfrarouge proche, devait posséder une polarisation, c'est-à-dire que l'orientation dans l'espace du champ électriquechamp électrique de la lumièrelumière ne pouvait pas être quelconque. Ensuite, la lumière émise par le tore dans la même région du spectre devait noyer celle du disque, le rendant ainsi inobservable à première vue... au détail près que la lumière du disque ne devait pas être polarisée ! Le programme à suivre était donc simple, du moins en théorie, il suffisait de poser un filtre polarisantfiltre polarisant sur le détecteur d'un télescopetélescope pour ne laisser passer que la lumière du disque du trou noir et le tour serait joué.

Comme ils l'expliquent dans Nature, c'est ce que viennent de faire Makoto Kishimoto et ses collègues Catherine Boisson (LUTH, Observatoire de Paris, France), Robert Antonucci et Omer Blaes avec les télescopes du VLTVLT de l'ESOESO au Chili et United Kingdom Infrared Telescope (UKIRT) sur le Mauna Kea à Hawaï. Au total, ce sont les spectres de 6 quasars qui ont été analysés. Au moins dans la partie infrarouge, la prédiction d'un spectre bleu a bel et bien été vérifiée, renforçant ainsi la confiance en la théorie des trous noirs et leur importance pour expliquer la prodigieuse énergie des quasars.