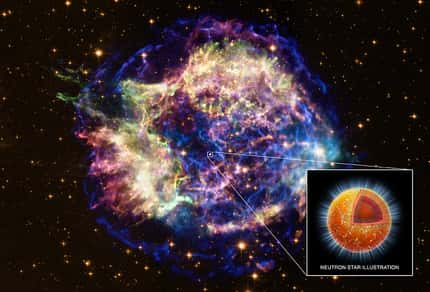

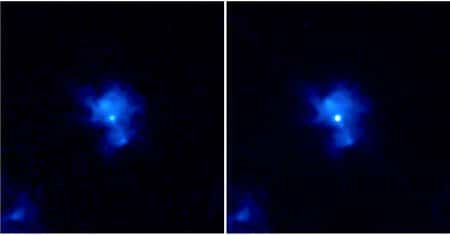

Cette image montre les restes de la supernova Kes 75, situés à près de 20000 années-lumière. Crédit: NASA/CXC/M. Gonzalez/F. Gavriil/P. Slane

C'est en 1935, suite à la découverte du neutron par Chadwick, que Baade et Zwicky se sont mis à spéculer les premiers sur l'existence possible d'astres composés uniquement de neutrons et laissés par l'explosion d'une supernova. Les premières descriptions théoriques réalistes de tels astres ne seront pourtant données que quelques années plus tard par Oppenheimer et son collaborateur Volkoff.

Il faudra attendre la fin des années 1960, avec la découverte des pulsars en 1967, pour que ces astres extraordinaires que sont les étoiles à neutrons soient vraiment admis par la communauté des astrophysiciensastrophysiciens. Aujourd'hui, plus de 1800 pulsars sont connus dans notre GalaxieGalaxie.

Les pulsars possèdent un champ magnétiquechamp magnétique d'une très grande intensité mais ils sont surpassés par un autre type d'étoile à neutrons découverts récemment, les magnétarsmagnétars.

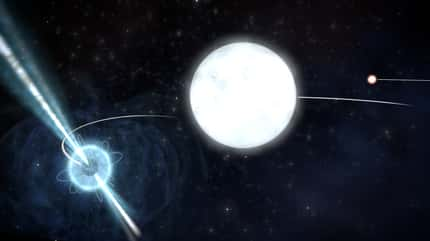

Cliquez pour agrandir. Une représentation d'artiste d'un magnétar. Remarquez l'enroulement compliqué des lignes de champs magnétiques causé par la rotation de l'astre. Crédit : Sky & Telescope, Gregg Dinderman

Théorisé par Robert Duncan et Christopher Thompson qui postulèrent son existence en 1992, le champ magnétique associé à ces étoiles dépasse 1011 teslasteslas, une valeur colossale. A titre de comparaison, le champ terrestre, lui, n'atteint qu'environ 50 microteslas. En rotation rapide, ils émettent un flux intense de rayons X et gamma, avec parfois des bouffées, mais l'énergieénergie stockée dans leur champ magnétique s'épuise en 10.000 ans environ et le rayonnement X s'éteint.

On pense qu'une supernova sur dix laisse un magnétar au lieu d'une étoile à neutrons, quand ce n'est pas un trou noirtrou noir dans le cas des étoiles très massives. Cependant, les dernières observations effectuées à l'aide du satellite Rossi X-ray Timing Explorer (RXTE) sont peut-être en train de forcer les astrophysiciens à revoir leur copie.

Cliquez pour agrandir. Chandra montre clairement une bouffée de rayons X pour Kes 75 sur l'image de droite (point blanc) Crédit : Nasa/CXC/M. Gonzalez/F. Gavriil/P. Slane

L'astronomeastronome Fotis Gavriil et ses collègues ont examiné les données archivées par RXTE au sujet d'un pulsar, PSR J1846-0258, présent dans la constellationconstellation de l'Aigle et dont on sait qu'il est très jeune car associé à une supernova récente qui a laissé la nébuleusenébuleuse Kes 75.

Il s'agit d'un reste de supernovareste de supernova indirectement mentionné dans le catalogue astronomique réalisé par l'astronome australien M. J. L Kesteven, recensant un petit nombre de sources de rayonnement radio, qu'il a détecté au cours des années 1960 à l'aide de l'interféromètreinterféromètre de l'observatoire de Molonglo. Les objets recensés dans ce catalogue sont appelés Kes NN, où NN est un nombre compris entre 1 et 80.

Un pulsar qui joue parfois au magnétar

Ce que l'on sait de la formation des pulsars permet d'affirmer que celui-ci n'est pas âgé de plus de 884 ans. Sa vitesse de rotationvitesse de rotation décroît plutôt vite, ce qui indique la présence d'un fort champ magnétique agissant comme un frein et dissipant de l'énergie de rotation. Toutefois, les calculs indiquent alors un champ dix à cent fois moins élevé que celui qualifiant une étoile à neutrons dans le rang des magnétars.

Or, aussi bien RXTE que ChandraChandra ont montré que PSR J1846-0258 avait récemment émis des bouffées de rayons Xrayons X, à la manière d'un magnétar, malgré ses caractéristiques de pulsar normal. Ainsi, que ce soit le 31 mai 2006 ou le 27 juillet de la même année, l'énergie libérée en moins de 0,14 seconde était équivalente à celle libérée en une seconde par 75.000 SoleilSoleil, un comportement typique de magnétar.

Pour les chercheurs, et étant donné qu'une partie du champ magnétique d'un pulsar résulte d’un effet dynamo, cela veut dire que, soit la véritable valeur du champ magnétique des pulsars est parfois sous-estimée, soit celui-ci peut évoluer au cours du temps pour s'accroitre.

Dans les deux cas de figure, la frontière entre pulsar et magnétar est devenue beaucoup moins rigide que l'on ne le pensait et l'un pourrait bien se transformer en l'autre au cours du temps. Les différences de comportement ne seraient donc pas, au moins dans certains cas, déterminées par le mode de formation de l'étoile à neutrons.