au sommaire

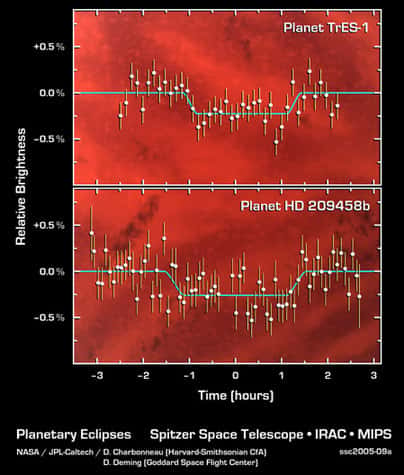

Premières images des planètes TrES-1 et HD 209458b.Il ne s'agit pas de lumière dans le visible, mais d'infrarouge. Spitzer a détecté une différence de luminosité en infra-rouge lorsque la planète se trouve devant son étoile, lorsque'elle se trouve

Si les scientifiques sont en mesure d'analyser le spectre de la lumière émise par ces planètes, des informations importantes peuvent être obtenues. Cette méthode permet l'analyse de l'atmosphèreatmosphère de la planète en observant par spectroscopie, les raies d'absorptionabsorption de la lumière de son étoile par l'atmosphère de la planète, et ainsi d'en déterminer les éléments constitutifs. Les scientifiques projettent de rechercher des traces de vapeur d'eau, indices susceptibles de fournir des éléments fiables sur l'existence d'autres composés chimiques.

La première planète extrasolaireplanète extrasolaire, TrES-1 a été observée dans la région IR du spectre au moyen de la caméra infrarouge (Infrared Array Camera - IRAC), un instrument développé par le Smithsonian Institute installé à bord du télescope SpitzerSpitzer de la NasaNasa. Cette longueur d'ondelongueur d'onde est très appropriée pour l'observation d'objets aussi lointains que petits en raison de la 'chaleurchaleur' qu'ils dégagent.

L'avantage de l'infrarouge est que, si une planète extrasolaire apparaît complètement noyée dans l'éclat de son soleilsoleil en lumière visible, et ce dans un rapport de 1 à 10.000, ce même rapport de visibilité remonte à 1 à 400 en spectre IR. Alors que dans le premier cas il s'agit de repérer une lucioleluciole perdue dans le flamboiement d'un projecteurprojecteur, la quête devient beaucoup plus aisée dans le second.

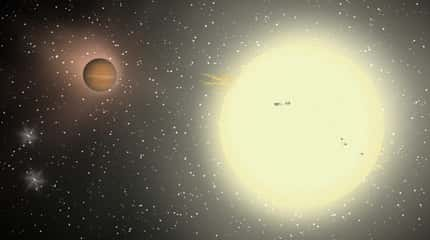

La seconde est HD 209458b, qui a quant à elle été observée par le photomètre multibande (Spitze's Multiband Imaging Photometer - MIPS) du même télescope spatial.

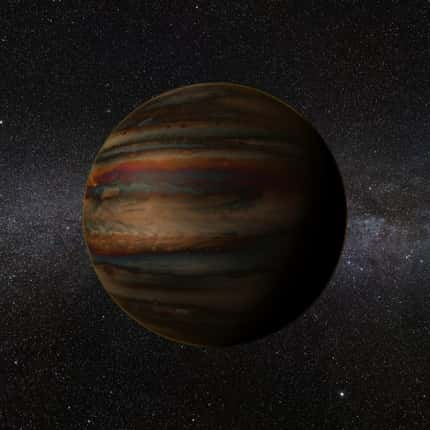

TrES-1 : première exoplanète découverte par le réseau TrES

TrES-1 a été la première exoplanète découverte par le réseau transatlantique d'enquête d'Exoplanet (TrES), d'où son nom de baptême. Elle a été mise en évidence indirectement par la méthode du transittransit, qui consiste à rechercher les éventuelles variations de luminositéluminosité d'un astreastre, provoquées par le passage régulier d'un objet en orbiteorbite.

Il s'agit d'une planète gazeuseplanète gazeuse, similaire en taille et massemasse à JupiterJupiter mais bien plus chaude (environ 1060 KelvinKelvin). L'objet décrit une orbite pratiquement circulaire autour d'une étoile située à 500 années-lumièreannées-lumière, dans la constellationconstellation de la Lyre. Peu propice au support de la vie telle que nous la définissons, l'exoplanète tourne autour de son étoile parent en 3,03 jours à une distance de seulement 6,5 millions de km (0,039 unités astronomiquesunités astronomiques ou UA - l'UA représentant la distance moyenne Terre-Soleil), ce qui est beaucoup plus près que MercureMercure, qui se situe tout de même à 58 millions de km du Soleil et en est la planète la plus proche dans notre Système SolaireSystème Solaire.

Enfin, la planète a une réflectivité de seulement 31 %, ce qui signifie qu'elle absorbe la majeure partie de la lumière de son étoile.

Le réseau TrES

Constitué de deux petits télescopes implantés en Arizona (Observatoire Lowell) et sur le Mont PalomarPalomar (Californie), ce réseau a été conçu pour détecter des planètes tournant autour d'étoiles très lumineuses susceptibles d'être aisément étudiées par le Télescope Spitzer de la NASA et d'autres instruments terrestres. Sur la base de comparaisons de nombreuses planètes de type "Jupiter chaudJupiter chaud", les chercheurs espèrent déterminer la composition gazeuse de leurs atmosphères, leur genèse et l'influence de leur environnement particulier.

HD 209458b

Surnommée Osiris, HD 209458b orbite seulement à 7 millions de kilomètres de son étoile de type solaire et sa surface est chauffée à plus de 1000 degrés Celcius. Cette planète d'une masse de 0,7 Jupiter a déjà été étudiée par le Télescope spatial HubbleTélescope spatial Hubble qui a détecté de l'oxygèneoxygène et du carbonecarbone dans son atmosphère d'hydrogènehydrogène, qui par ailleurs s'évapore à grand débitdébit. La présence d'oxygène sur Osiris n'en fait pas pour autant une planète hospitalière, car sa proximité à son étoile et sa température de surface rendent impossible l'existence d'une quelconque forme de vie. Pour les scientifiques, la présence d'oxygène n'est pas une surprise puisqu'il s'agit d'un élément abondant dans l'UniversUnivers; il est naturellement présent dans les atmosphères des planètes géantesplanètes géantes de notre Système solaire, telles que Jupiter et SaturneSaturne.