- Retrouvez toutes les images de galaxies

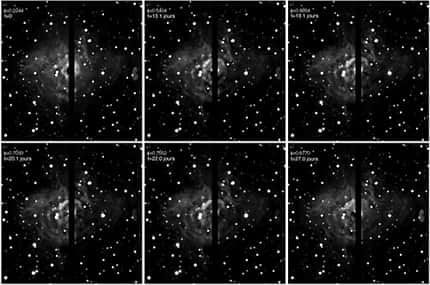

On les appelle des céphéides. Ce sont des étoiles variables bien plus massives et bien plus lumineuses que le Soleil. On doit à une femme astronomeastronome, l'Américaine Henrietta LeavittHenrietta Leavitt d'avoir découvert dans les années 1920 une relation liantliant la période de pulsation des céphéides à leur luminositéluminosité absolue, permettant ainsi de les utiliser comme étalon pour mesurer les distances des galaxies de notre univers proche.

Depuis près d'un siècle les astronomes s'ingénient à évaluer avec précision la distance de quelques céphéides très proches pour en déduire la distance de leurs cousines plus lointaines. En 2008 ils ont ainsi utilisé la méthode des échos de lumièrelumière pour atteindr une précision inférieure à 1 % sur la distance de RS Puppis, une céphéide qui projette son éclat sur des globulesglobules de poussière. Mais les céphéides servent également à mesurer l'expansion de l'univers et à traquer l'énergie noire.

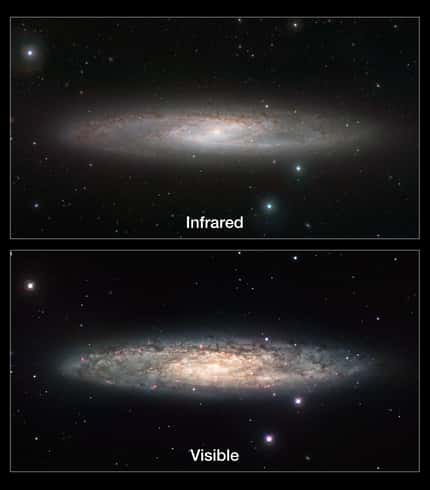

Parmi les phénomènes qui peuvent fausser l'éclat véritable d'une céphéide, la présence de poussière sur notre ligne de vision peut jouer un rôle non négligeable comme on vient de le constater avec la galaxie NGCNGC 247.

Une galaxie plus proche que prévu

Dans la constellationconstellation australe du Sculpteur, NGC 247 fait partie d'un groupe de galaxiesgroupe de galaxies associées dont les deux membres les plus spectaculaires sont NGC 253 et NGC 300. NGC 253 a été dernièrement dépoussiérée par le télescopetélescope infrarougeinfrarouge VistaVista qui a révélé la présence de nombreuses étoiles froides dans les bras de la galaxie, des géantes rougesgéantes rouges en fin de vie. Quant à NGC 300, ce serait presque une banale spirale si ce n'est qu'elle héberge un trou noir de massemasse stellaire parmi les plus massifs actuellement connus. Jusqu'à présent on estimait que NGC 247 se situait à 12,1 millions d'années-lumièreannées-lumière, d'après les mesures fournies par les céphéides qui logent dans la galaxie. Mais la forte inclinaison de cette dernière laissait supposer une absorptionabsorption importante de la lumière de ces étoiles-étalon par le disque galactique poussiéreux, ce qu'a confirmé une récente étude menée par plusieurs astronomes de l'ESOESO. Du coup NGC 253 n'est plus qu'à 11 millions d'années-lumière, soit un peu plus de quatre fois la distance qui nous sépare de M 31, la grande galaxie d'Andromèdegalaxie d'Andromède.

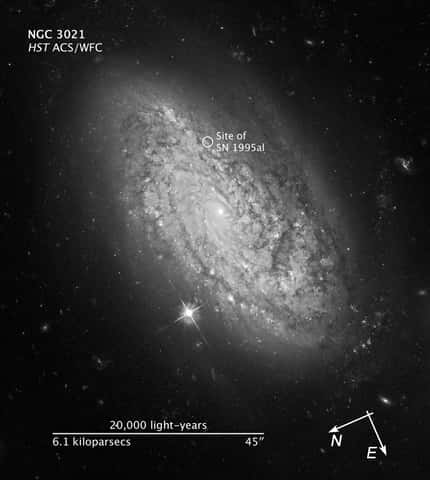

C'est la caméra grand champ WFI (pour Wide Field Imager) installée sur le télescope de 2,2 mètres de diamètre de l'ESO au Chili qui a été mise une nouvelle fois à contribution (comme pour NGC 3621) pour photographier en détails NGC 247. L'image obtenue révèle dans les bras spiraux de NGC 247 de classiques nuagesnuages roses d'hydrogènehydrogène ionisé dans lesquels rayonnent de très jeunes étoiles ainsi que de nombreuses autres galaxies présentes dans le champ de l'image.