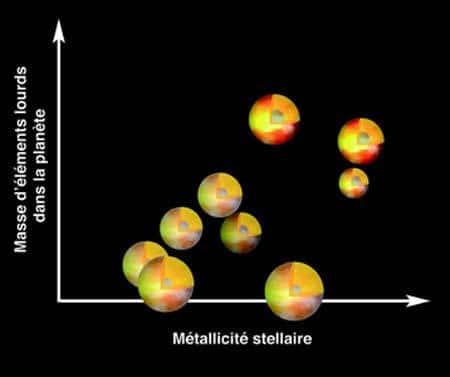

Corrélation de la métallicité entre les Pégasides et leurs étoiles parentes.© OCA

La méthode d'observation des transits permet de détecter des planètes extrasolairesplanètes extrasolaires géantes, les « Pégasides », très proches de leurs étoiles parentes. Cette méthode permet également de déterminer la masse et le rayon de ces planètes extrasolaires, donc d'en déduire leurs densités et, grâce à des modèles, de connaître leurs structures internes.

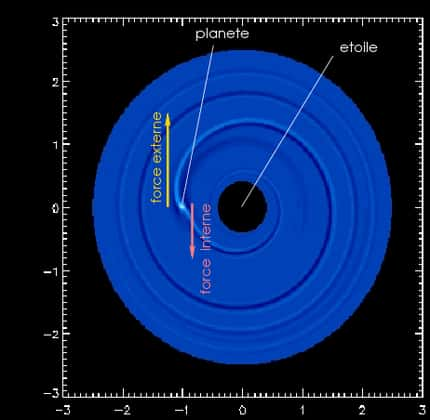

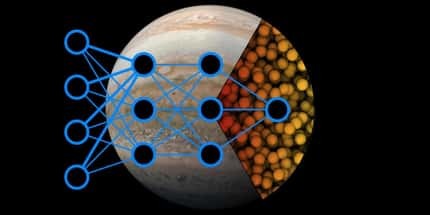

L'observation des neuf planètes extrasolaires détectées par la méthode des transits a montré que leurs masses sont comprises entre 110 et 430 masses terrestres et qu'elles ont des propriétés relativement homogènes. Elles possèdent un noyau central, allant d'une très petite masse jusqu'à une centaine de masses terrestres, qui est entouré d'une enveloppe d'hydrogène et d'hélium. Certains Pégasides contiennent également de grandes quantités d'éléments lourds. En comparant la teneur en éléments lourds avec la métallicitémétallicité des étoiles parentes, les astronomesastronomes se sont aperçus qu'il y avait une très forte corrélation entre les deux. Les planètes possédant une faible teneur en métauxmétaux ont des noyaux petits et orbitent autour d'étoiles ayant également une faible teneur en métaux.

Les planètes qui ont beaucoup de métaux, ont un noyau important et orbitent autour d'étoiles de haute métallicité. Ce couplage montre que la métallicité de l'étoile doit jouer un rôle important dans le mode de formation des planètes, ce qui, jusqu'à présent, n'était pas pris en compte dans les modèles de formation planétaire.

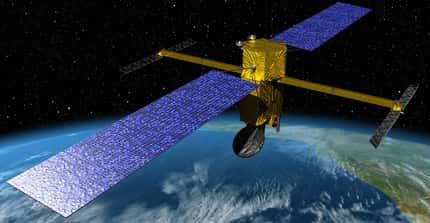

L'échantillon étudié est relativement petit car la méthode de détection par transit ne permet pas de détecter facilement les Pégasides possédant un petit noyau. La mise en service au mois d'octobre du satellite CorotCorot du CNESCNES, dont l'un des objectifs est de détecter des planètes extrasolaires par l'observation de leurs transits, permettra très certainement d'avoir plus d'objets et donc de vérifier les hypothèses qui viennent d'être avancées.

Notes :

1) Tristan Guillot, Laboratoire Cassiopée (CNRS, Observatoire de la Côte d'Azur) ; Nuno C. Santos, Observatório Astronómico de Lisboa ; Frederic Pons, Observatoire de Genève ; Nicolas Iro, University of Florida ; Claudio Melo, European Southern ObservatoryEuropean Southern Observatory ; Ignasi Ribas, Facultat de Ciencès de Catalunya.

2) Nom de la première planète extrasolaire, 51 Peg, observée avec la méthode des transits autour de l'étoile HD209458b et se situant dans la constellation de Pégaseconstellation de Pégase.

3) Observation du passage de la planète extrasolaire devant le disque de son étoile parente. L'occultationoccultation d'une partie du disque stellaire se traduit par une baisse de la luminositéluminosité de l'étoile observée.

Références :

Communiqué de presse de Astronomy and Astropysics : Consulter le site web

Article de A&A : Consulter le site web

Contacts :

Chercheur

Tristan Guillot

TT 04 92 00 30 47

Tristan.GUILLOT@obs-nice.fr

INSU

Philippe Chauvin

T 01 44 96 43 36

philippe.chauvin@cnrs-dir.fr

Presse

Martine Hasler

T 01 44 96 46 35

martine.hasler@cnrs-dir.fr