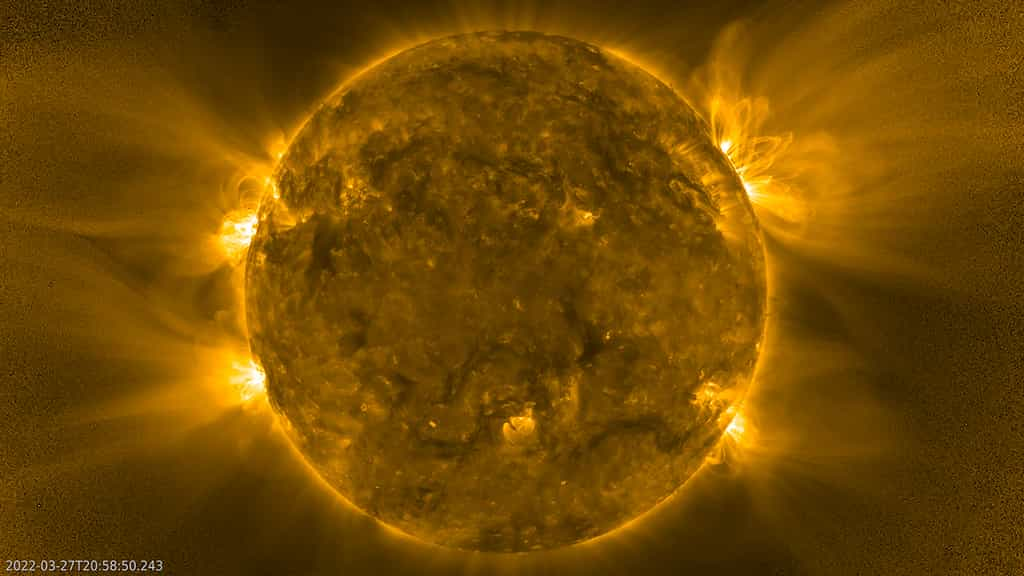

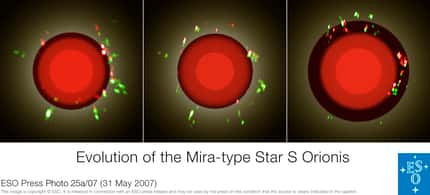

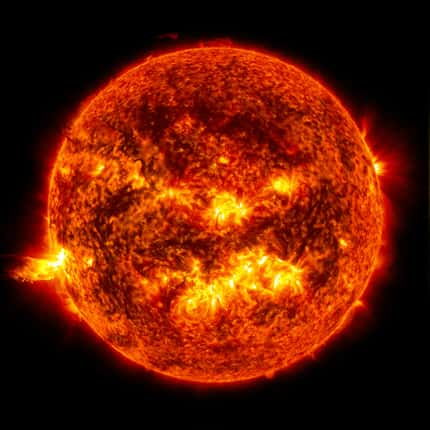

Comme ses cousines, le Soleil deviendra un jour une géante rouge pendant une phase transitoire de son évolution. Ces étoiles pourraient avaler une partie de leurs cortèges planétaires, ce que fera le Soleil au moins avec Mercure et Vénus, et peut-être la Terre. Des simulations numériques commencent à explorer ce phénomène d'engloutissement planétaire.

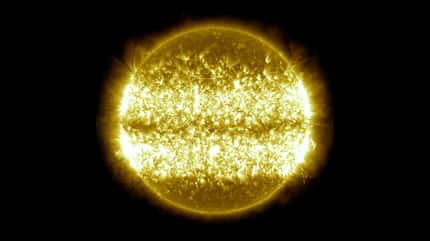

La théorie de la structure et de l'évolution stellaire qui s'est épanouie avec le développement de l'astrophysique nucléaire juste après la Seconde Guerre mondiale, et dont on peut avoir un aperçu avec le traité de Martin Schwarzschild (le fils de Karl, célèbre pour sa solution des équations d'EinsteinEinstein décrivant un trou noir), est sans appel quant au devenir des étoiles comme le Soleil : dans environ cinq milliards d'années, notre Étoile se transformera en géante rougegéante rouge et ses couches supérieures se dilateront. Ce n'est pas qu'une théorie, les observations concernant les centaines de milliards d'étoiles dans la Voie lactéeVoie lactée nous le montrent avec des étoiles cousines du Soleil mais plus âgées que lui.

Les calculs suggèrent que notre Étoile gonflera tellement qu'elle pourrait bien avaler jusqu'à la Terre. Notre Planète bleue sera devenue invivable quelques milliards d'années avant car ses océans se seront évaporés du fait d'une augmentation déjà inexorable de la luminositéluminosité du Soleil. Mais que pourrait-il bien se passer de plus une fois à l'intérieur des couches externes dilatées du Soleil ?

La puissance des ordinateursordinateurs et le perfectionnement des techniques numériquesnumériques nous permettent aujourd'hui de commencer à répondre à cette question comme le montre une publication dans The Astrophysical Journal que l'on peut trouver sur arXiv.

Son principal auteur, Ricardo Yarza, est doctorant en astrophysique de l'Université de Californie à Santa Cruz. Son travail a été développé avec l'aide de Enrico Ramirez-Ruiz, professeur d'astronomie et d'astrophysique, et Dongwook Lee, professeur agrégéprofesseur agrégé de mathématiques appliquées, tous deux à l'UC Santa Cruz.

Comme les êtres vivants, les étoiles ont un cycle de vie. Elles naissent à l'intérieur d'un nuage de gaz et de poussière, elles vivent leur vie en fusionnant l'hydrogène en hélium dans leurs noyaux, brillantes et stables aussi longtemps que cet hydrogène dure. Puis, elles meurent, chacune à sa manière. La mort d'une étoile dépend de sa masse. Plus elles sont grosses, plus courte sera leur vie et plus sublime sera leur mort. Que se passera-il exactement à la mort du Soleil ? Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur « Sous-titres » et enfin sur « Traduire automatiquement ». Choisissez « Français ». © PBS Space Time

Ce que dévoilent les simulations

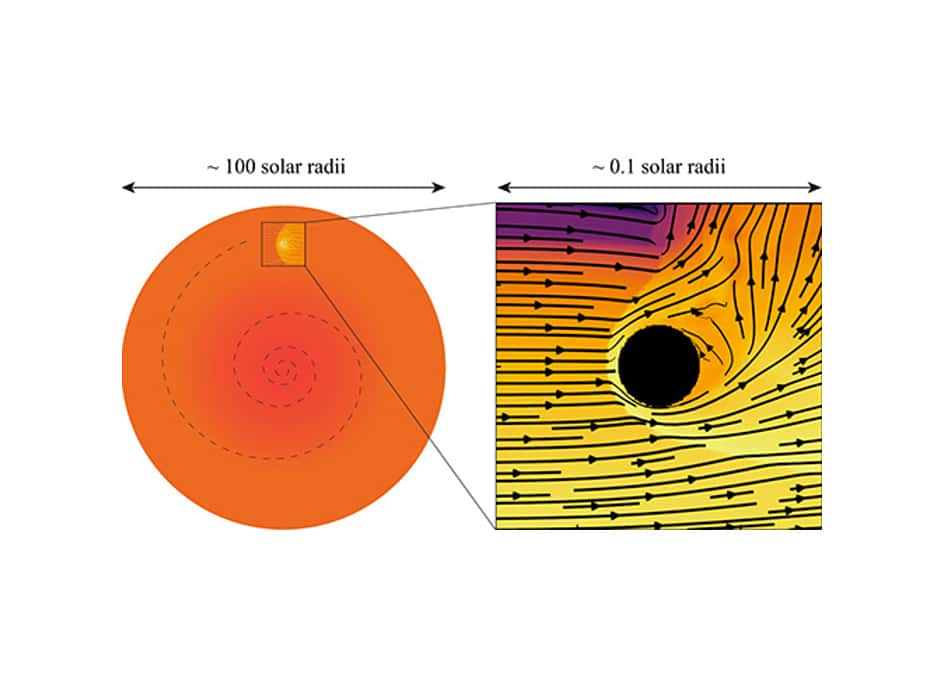

Il s'agissait de faire une simulation partielle de l'écoulement du fluide des couches externes d'une étoile en phase géante rouge autour d'une planète de taille et de massemasse données. Le fluide peut exercer une force de frottement de sorte qu'il peut modifier l'orbiteorbite de la planète et en retour, l'énergieénergie dissipée par frottement et provenant du mouvementmouvement de la planète autour de l'étoile est susceptible de modifier l'état des couches de celle-ci au point de provoquer la dissipation de son enveloppe supérieure.

Finalement, comme l'explique un communiqué de l'UC Santa Cruz, les simulations montrent que les interactions d'une planète ou d'une naine brunenaine brune avec le gazgaz chaud dans l'enveloppe externe d'une étoile semblable au Soleil peuvent conduire à une gamme de résultats en fonction de la taille de l'objet englouti et du stade de l'évolution de l'étoile.

Dans ce communiqué, Ricardo Yarza précise que « les étoiles évoluées peuvent être des centaines, voire des milliers de fois plus grandes que leurs planètes, et cette disparité d'échelles rend difficile la réalisation de simulations qui modélisent avec précision les processus physiquesphysiques se produisant à chaque échelle. Au lieu de cela, nous simulons une petite section de l'étoile centrée sur la planète pour comprendre le flux autour de la planète et mesurer les forces de traînée agissant sur elle ».

Les étoiles, avaleuses de planètes

Après sa phase de géante rouge, notre Soleil se contractera pour devenir une naine blanche, sa masse devrait alors être contenue dans une sphère dense de matièrematière dégénérée de la taille de la Terre. Or il se trouve que l'on observe des naines blanchesnaines blanches avec des exoplanètesexoplanètes et des naines brunes sur des orbites rapprochées. On soupçonne depuis un moment déjà que c'est justement les forces de traînée exercées par le gaz de la phase géante rouge qui a fait perdre de l'énergie aux orbites de ces astresastres qui se sont donc rapprochés de l'étoile centrale tout comme dans le cas de la Terre ; on peut constater et calculer que les forces de frottement de la haute atmosphèreatmosphère sur des satellite peuvent être suffisantes pour entrainer leur chute.

Les résultats déjà obtenus avec les simulations de Ricardo Yarza et ses collègues peuvent aider à préciser l'analogue de ce phénomène avec une étoile en phase géante rouge.

Selon les calculs de ces astrophysiciensastrophysiciens, aucun corps sous-stellaire inférieur à environ 100 fois la masse de JupiterJupiter ne peut éjecter l'enveloppe d'une étoile semblable au Soleil avant qu'elle ne se soit étendue à environ 10 fois le rayon du Soleil. Aux stades ultérieurs de l'évolution et de l'expansion stellaires, cependant, l'enveloppe stellaire pourrait être éjectée par un objet aussi petit que dix fois la masse de Jupiter, ce qui réduirait son orbite de plusieurs ordres de grandeurordres de grandeur dans le processus.

Les chercheurs ont également découvert que l'engloutissement planétaire pouvait augmenter la luminosité d'une étoile semblable au Soleil de plusieurs ordres de grandeur pendant plusieurs milliers d'années.