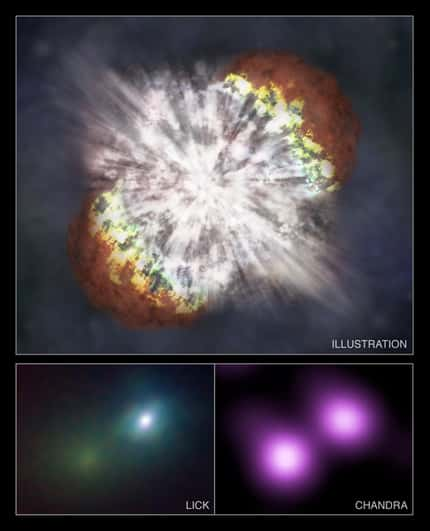

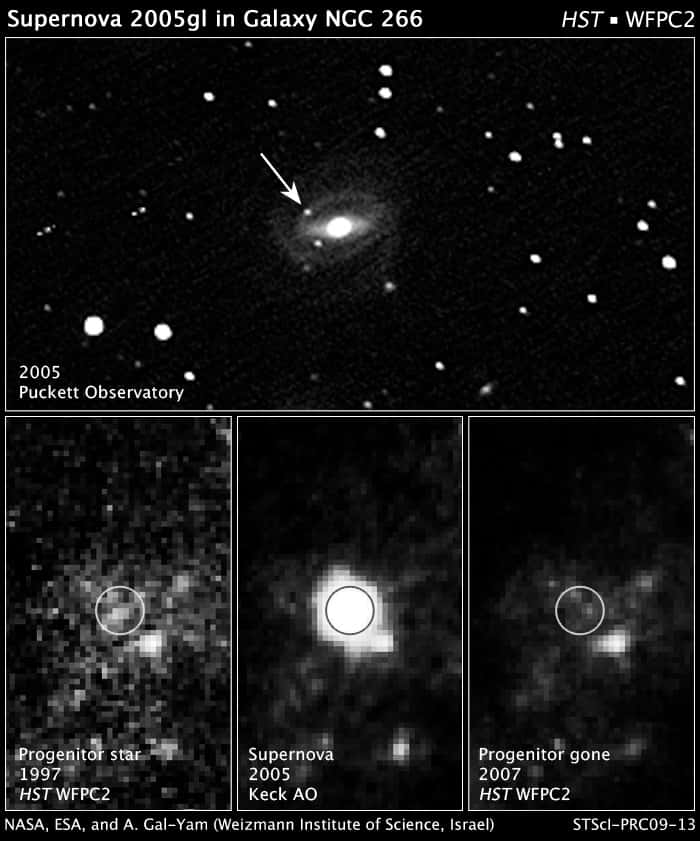

En 2005, une supernova est observée dans NGC 266. En fouillant dans les archives de Hubble, on trouve une zone occupée par ce qui semblait être une étoile massive mais la résolution est mauvaise. Grâce à l'optique adaptative, la supernova est clairement observée avec le télescope Keck. En 2007, et avec une meilleure résolution, Hubble confirme qu'une étoile a complétement disparu, imposant l'idée qu'un trou noir s'est formé par effondrement d'une LBV d'au moins 50 masses solaires. Crédit : Nasa, Esa, A. Gal-Yam (Weizmann Institute of Science, Israël)

Lorsque Baade et Zwicky ont proposé en 1934 que la luminositéluminosité extraordinaire des supernovaesupernovae était due à des explosions d'étoiles qui rapidement devenaient plus lumineuses qu'une galaxie entière, ils ne rencontrèrent que du scepticisme, surtout parce qu'ils avançaient l'idée que ce genre d'explosion laissait un cadavre stellaire sous forme d'une étoile à neutrons.

Il s'agissait d'une proposition audacieuse et visionnaire car à l'époque le neutron et la théorie de la désintégration bêtabêta étaient des découvertes récentes que l'on devait à James Chadwick et Enrico FermiEnrico Fermi. Les supernovae y étaient vues comme résultant de l'effondrementeffondrement gravitationnel d'étoiles de grandes masses. Dans ce schéma, les énormes pressions atteintes dans le cœur de ces étoiles permettent une réaction inverse de la désintégration bêta des neutrons. Les électronsélectrons et les protonsprotons des atomesatomes se combinent pour laisser une sorte de noyau atomique géant d'une masse de l'ordre, au maximum, de celle de Chandrasekhar. Avec une telle densité, une masse solaire entière peut se retrouver concentrer dans un corps céleste de quelques dizaines de kilomètres seulement.

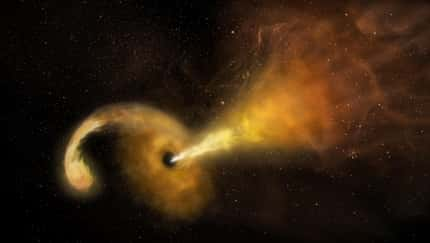

Quelques années plus tard, Oppenheimer et ses étudiants George Volkoff et Hartland Snyder précisèrent grandement ces idées et, surtout, ils parvinrent à la conclusion que rien ne s'opposait à un effondrement complet d'une étoile à neutrons dépassant une certaine limite de masse. Il ne s'agissait pas moins de la première prédiction précise de l'existence de trou noir dans le cadre de la relativité généralerelativité générale. Il faudra attendre le milieu des années 1960 et la renaissance de la relativité générale pour que les concepts d'étoiles à neutrons et de trous noirstrous noirs soient enfin vraiment pris au sérieux par les astrophysiciensastrophysiciens.

Aujourd'hui, des progrès énormes aussi bien du point de vue théorique que du point de vue observationnel ont été réalisés. Les étoiles à neutrons ont été observées et on dispose de preuves très convaincantes de l'existence des trous noirs qui sont désormais reconnus comme omniprésents dans le cosmoscosmos et probablement d'une importance cruciale pour l'évolution des galaxies. La nature des supernovae ne fait plus de doute depuis bien longtemps même s'il nous reste encore bien des choses à apprendre...

Cliquer pour agrandir. La galaxie NGC 266 dans la constellation des Poissons. Crédit : Gert Gottschalk et Sibylle Froehlich/Adam Block/NOAO/AURA/NSF

Vieilles images et optique adaptative

Malgré ces progrès théoriques et observationnels, on a des difficultés à établir de façon certaine que les étoiles massives qu'on peut retrouver sur des images d'archives provenant de télescopestélescopes comme HubbleHubble étaient bien les étoiles génitrices des supernovae observées.

Depuis 2006, Avishay Gal-Yam et ses collègues étudient de près le cas de la supernova SNSN 2005gl qui s'est produite dans la galaxie NGCNGC 266, située à 215 millions d'années-lumièreannées-lumière en direction de la constellationconstellation des PoissonsPoissons.

Les premières analyses avaient été réalisées sur des observations effectuées à l'aide des télescopes du KeckKeck, à Hawaï, et de Hubble, en orbiteorbite. A l'aide de l'optique adaptative du Keck, il était possible d'observer dans l'infrarougeinfrarouge, avec une bonne résolutionrésolution, la région où était apparue la supernova de 2005 au sein de NGC 266 et de comparer ensuite ces images avec celles prises en 1997 par Hubble.

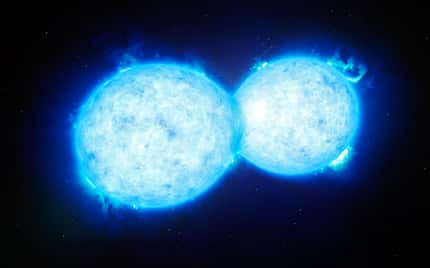

Sur ces dernières, on pouvait voir à la place de la supernova ce qui semblait être une supergéantesupergéante bleue assez particulière, faisant partie des luminous blue variable star (LBV), des étoiles variablesétoiles variables bleues lumineuses.

Toutefois, les chercheurs n'étaient pas encore très sûrs de leurs déductions à l'époque de leur publication, car il était possible qu'il s'agisse en fait d'un amas d'étoiles. D'autres biais d'interprétations existaient aussi dans les images de 2006 concernant les observations de la zone où se trouvait la supernova de 2005. C'est pourquoi le télescope Hubble a de nouveau été mis à contribution.

Les astronomesastronomes semblent maintenant convaincus que l'étoile génitrice de SN 2005gl était bien une étoile supergéanteétoile supergéante bleue dont la masse devait être d'au moins 50 masses solaires et peut-être même 100. Selon la théorie, une telle étoile doit directement former un trou noir suite à l'effondrement de son cœur et, de fait, il semblerait bien qu'il ne reste plus beaucoup de matériel de l'étoile initiale dans son environnement. Une large portion de sa masse s'est donc effondrée pour donner un trou noir.

Avec la supernova de 1987, c'est le second cas connu où l'on peut retrouver de façon fiable une étoile génitrice de supernova de type supergéante bleu dans les archives astronomiques.