En 2007, une explosion spectaculaire se produisait dans notre ciel. Celle d’une comète baptisée 17P/Holmes. La plus spectaculaire explosion de comète jamais observée. Rendant l’objet visible à l’œil nu. Et cet été, en pointant vos instruments vers la constellation de Pégase, vous devriez pouvoir observer… les restes de cette explosion !

au sommaire

En 2007, une comète explosait dans notre ciel. Sans pour autant se désintégrer. Mais s'éclaircissant soudain d'un facteur un million ! Celle que les astronomesastronomes appellent 17P/Holmes n'en était pas à sa première. C'est d'ailleurs une explosion similaire, même si moins spectaculaire, qui avait mené à sa découverte en 1892. Un comportement étonnant. Peut-être dû à des réarrangements de la glace qui constitue le cœur de la comète. Des réarrangements qui libèrent du gaz et créent une pression tellement forte que cela finit en éruption de glace, de gaz et de poussière.

Ce qu'il y a d'encore plus remarquable, c'est que des astronomes de l’Institut de recherche géospatiale finlandais avancent aujourd'hui que la traînée créée par l'explosion de la comète en 2007 ne s'est pas dispersée dans l'espace. Au lieu de cela, ces poussières se seraient concentrées sur une orbite elliptique qui passe par le point d'explosion d'origine. Et cet été, justement, les modèles prévoient une accumulation de particules en ce point - qui devrait rendre la traînée visible. Même avec un télescope amateur. D'au moins 30 cm, tout de même, et équipé d'une caméra CCDCCD qui permette d'appliquer la méthode de soustraction d'image.

Des poussières à ramasser

Parce que les particules produites par l'explosion de la comète 17P/Holmes ont beau être minuscules - avec des diamètres de quelques fractions de millimètre seulement -, elles n'en refléteront pas moins la lumièrelumière du SoleilSoleil. Leur faisant prendre la forme d'une traînée floue qui devrait apparaître à partir de fin juillet, du côté de la constellation de Pégaseconstellation de Pégase.

Réussir à localiser les poussières produites par des explosions comme celles qu'a connu 17P/Holmes pourrait permettre aux astronomes d'imaginer une mission pour collecter, un jour, des morceaux de comètes. Et le travail effectué sur l'explosion de 2007 les encourage à modéliser le parcours de la traînée de l'explosion de 1892. Quant à savoir quand se produira la prochaine explosion de cette drôle de comète, c'est à ce jour impossible. Peut-être à l'occasion de son prochain passage au plus proche du Soleil, en janvier 2028 ?

En images : la comète Holmes déjoue tous les pronostics

Elle défraie la chronique depuis plus de dix jours avec son énorme augmentation de luminositéluminosité, aussi brutale qu'inexplicable et qui la rend visible à l'œilœil nu. Les amateurs s'en donnent à cœur joie et elle est devenue une vedette du forum de Futura-Sciences, où des passionnés s'échangent photos et astuces. L'un d'eux, Jean-Baptiste FeldmannJean-Baptiste Feldmann, nous raconte la comète et présente les images engrangées sur le forum.

Article de Jean-Baptiste Feldmann paru le 08/11/2007

Depuis le 24 octobre 2007, 17P/Holmes - une comète périodique qui nous rend visite tous les 6,9 ans - mobilise la communauté astronomique : son éclat a été multiplié par un million en quelques heures, rendant cet astreastre visible à l'œil nu comme une nouvelle étoileétoile dans la constellation de Persée [que l'on voit actuellement au nord-est deux heures après le coucher du Soleil, NDLRNDLR].

Le premier à donner l'alerte a été Juan Antonio Henriquez-Santana, un astronome amateur espagnol, suivi un peu plus tard par Bob King, dans l'Arizona, puis par les observateurs japonais. Depuis, Holmes fait l'objet d'un suivi international, tant au niveau des observatoires professionnels que des amateurs.

Ce que tout le monde peut observer actuellement à condition de regarder vers le nord-est en début de soirée, c'est le résultat de la probable fragmentation de son noyau avec projection de blocs de glace. Ce phénomène de désintégration est bien connu des scientifiques lorsqu'une comète s'approche trop près du soleil, mais il est inexplicable ici, Holmes voguant entre Mars et JupiterJupiter. Si le rayonnement de notre étoile était capable de briser les comètes à de telles distances, il serait impossible d'y observer les luneslunes gelées qui orbitent actuellement autour de ces planètes !

Alors, qu'est-ce qui fournit l'énergieénergie des éruptions de poussières et de glace que l'on observe sur Holmes : le résultat d'une collision avec un autre petit corps céleste ou un déséquilibre des charges électriques entre la comète et le flux solaire, qui fait exploser le noyau comme un condensateurcondensateur en surcharge ? Plus étrange encore : cette comète a déjà connu un tel événement dans le passé, en 1896, quatre ans après sa découverte par Edwin Holmes...

Star du moment pour les amateurs

En attendant les explications des scientifiques, les amateurs se régalent. Sur Futura-Sciences, les images et les comptes rendus d'observations sont arrivés dès le 24 au soir, quelques heures après que l'alerte ait été donnée. Chacun peut alors repérer la comète à l'œil nu comme une petite tache floue, visible malgré la Lune sur une photographiephotographie de Scopy.

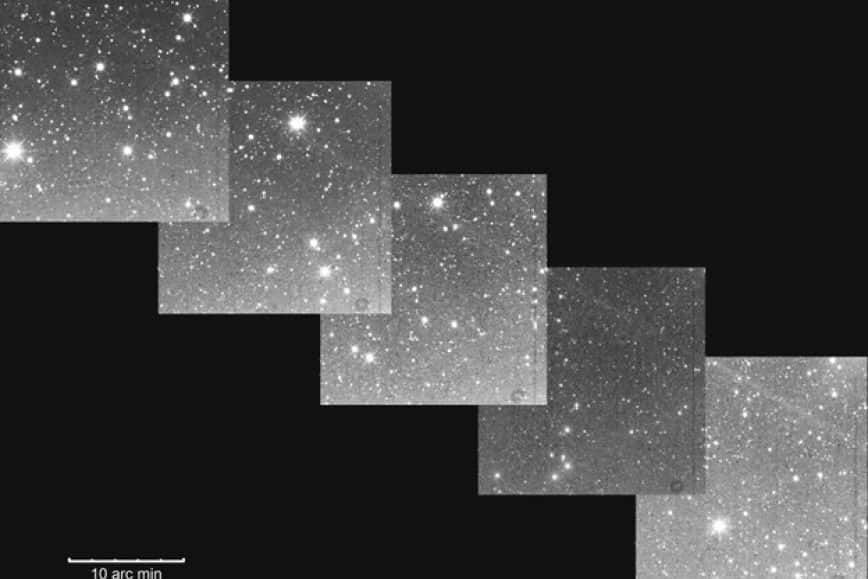

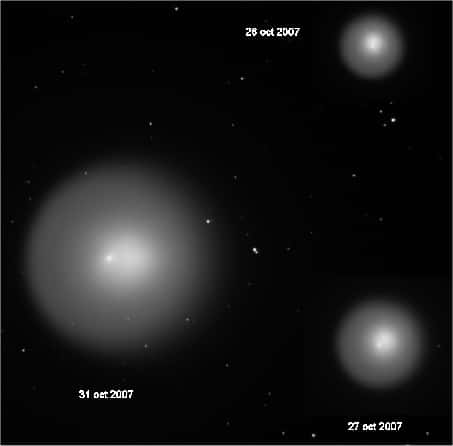

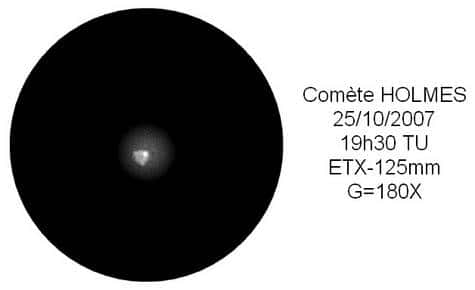

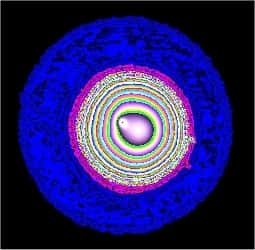

Des dessins réalisés derrière un télescope montrent un noyau très brillant avec un jet arrière (une petite queue de poussières) au centre d'une comacoma nette et sphérique. Le beau temps aidant, les photographes entrent en action. Chamois réalise un très beau comparatif sur plusieurs jours, qui permet de mesurer l'augmentation de la taille de la coma. De son côté, Flashman utilise un filtre infrarougeinfrarouge pour mettre en valeur des jets de matièrematière, tandis que Vincent Becker se concentre sur les gros plans.

Quant à DavidCH, ses traitements numériquesnumériques révèlent des disparités dans la queue. N'oublions pas le travail des jeunes observateurs comme St broc, 17 ans, et ses dessins très précis.

Retrouvez les dernières images de la comète dans la rubrique matériel astronomique et photos d'amateurs.