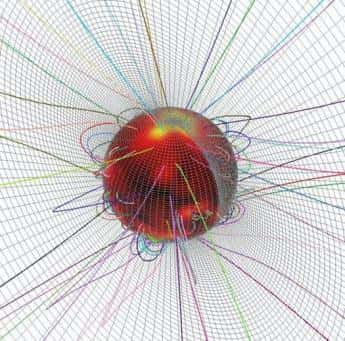

Les lignes de champ magnétique prévues par le modèle(Crédits : Z Mikic/Science Applications Intl)

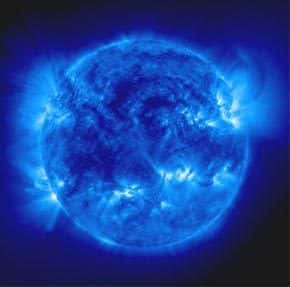

Le Soleil vu au rayon X, simulée par 3D MHD Model Prediction

(Crédits : Z Mikic/Science Applications Intl)

Prévoir les « orages solaires »

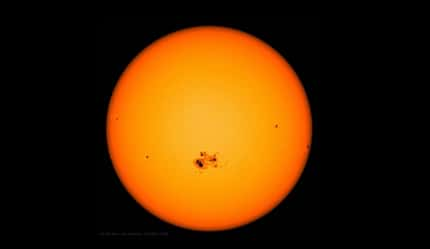

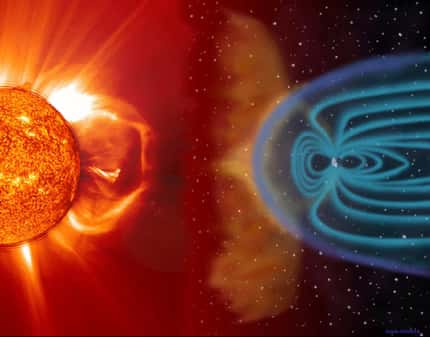

Les éjections de masse coronales (Coronal Mass Ejection, CME), causées par des explosions magnétiques dans la couronne du Soleil, voient la projection de milliards de tonnes de plasma ionisé dans l'espace interplanétaire, filant à plusieurs millions de kilomètres à l'heure. Lorsqu'elles parviennent au voisinage de la Terre, les CME interagissent avec le champ magnétique terrestrechamp magnétique terrestre et peuvent engendrer des oragesorages géomagnétiques, perturber les communications radio et mettre à mal les satellites. Elles sont également à l'origine de magnifiques aurores boréalesaurores boréales et australes.

Un nouveau modèle "metéo"

Prédire les orages de notre Soleil a toujours été très difficile. Mais le modèle développé par la NASA et la National Science Foundation, présenté aujourd'hui même au rendez-vous de l'American Astronomical Society (AAS) devrait permettre de faire de grands pas dans ce sens. Ce modèle se base sur des observations menées par la sonde SOHOSOHO (Solar and Heliospheric Observatory ) de l'activité magnétique à la surface du Soleil, activité qui façonne le visage de la couronne solaire.

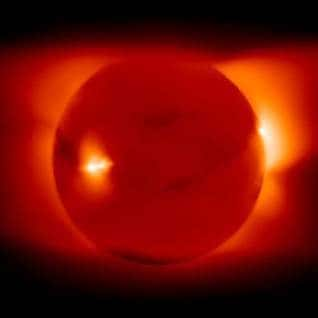

En ajoutant aux modèles antérieurs une meilleure simulation de la physiquephysique gouvernant les transferts d'énergieénergie au sein de la couronne, l'équipe a été en mesure de modéliser avec une grande précision le profil que présentait l'atmosphèreatmosphère solaire lors de l'éclipse du 29 mars 2006. En comparant les sorties du modèle aux observations menées pendant l'éclipseéclipse - cette période durant laquelle la LuneLune « bloque » les rayons du Soleil et où la couronne est mieux visible depuis la Terre, les chercheurs ont obtenu des résultats concordants :

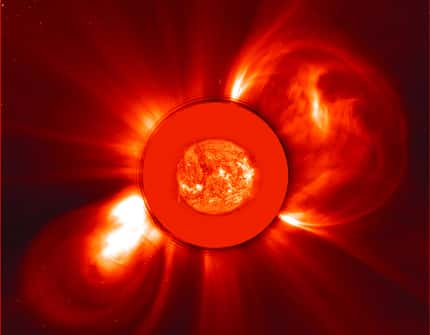

A gauche : Photographie "présumée" - en fonction des sorties du modèle - de l'éclipse

A droite : Photographie prise en Egypte par Christian Viladrich

La ressemblance est flagrante...

(Crédits : Gauche : SAIC/NASA/NSF Droite : Christian Viladrich)

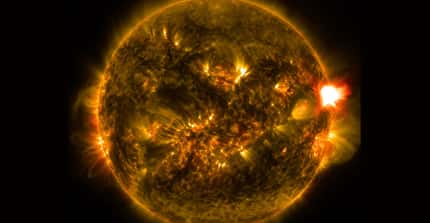

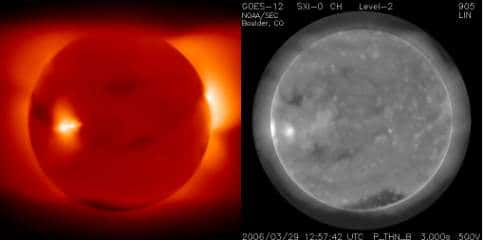

Comparaison des émission de rayons X du Soleil le 29 mars 2006 prévues par le modèle (à gauche) et des émissions mesurées par le Solar X-ray Imager (SXI) du satellite GOES (à droite)

(Crédits : NSF/NASA/National Geographic)

Les photos de l'éclipse sur Futura-Sciences

Il est intéressant de signaler que les simulations ont demandé aux 700 processeurs du Supercomputer Center (San Diego) près de 4 jours de calculs. Il n'empêche que, avec ce nouveau modèle, les scientifiques comptent bien prévoir les grands phénomènes météorologiques solaires à venir et, à terme, mieux comprendre notre étoileétoile...