au sommaire

En bientôt 21 ans de chasse aux exoplanètes, sur les 3.280 confirmées et répertoriées par la Nasa (parallèlement, l'Encyclopédie des planètes extrasolairesplanètes extrasolaires du site Exoplanet.eu en compile 3.437), quelque 2.098 sont des Jupiters chaudesJupiters chaudes, autrement dit une large majorité (64 %) ; 564 sont des géantes gazeuses, 380 des superterres et 224 des rocheuses. Géantes et très proches de leur étoile-parent : voilà qui leur vaut d'être très chaudes. Elles sont aussi plus faciles à détecter (principalement par vitesse radiale ou par transit) que les plus petites planètespetites planètes qui, bien que plus nombreuses, sont plus discrètes...

Leur présence autour de leur soleilsoleil sur des orbitesorbites beaucoup plus resserrées que celle de MercureMercure tourmente les astronomesastronomes depuis la découverte de la première, 51 Pegasi b. Rappelons que jusqu'en 1995, rien de tel n'avait encore été observé. Beaucoup s'attendaient en effet à retrouver ailleurs le même modèle que notre Système solaireSystème solaire. Alors, comment une géante gazeuse peut-elle arriver là, au point de se brûler les ailes ?

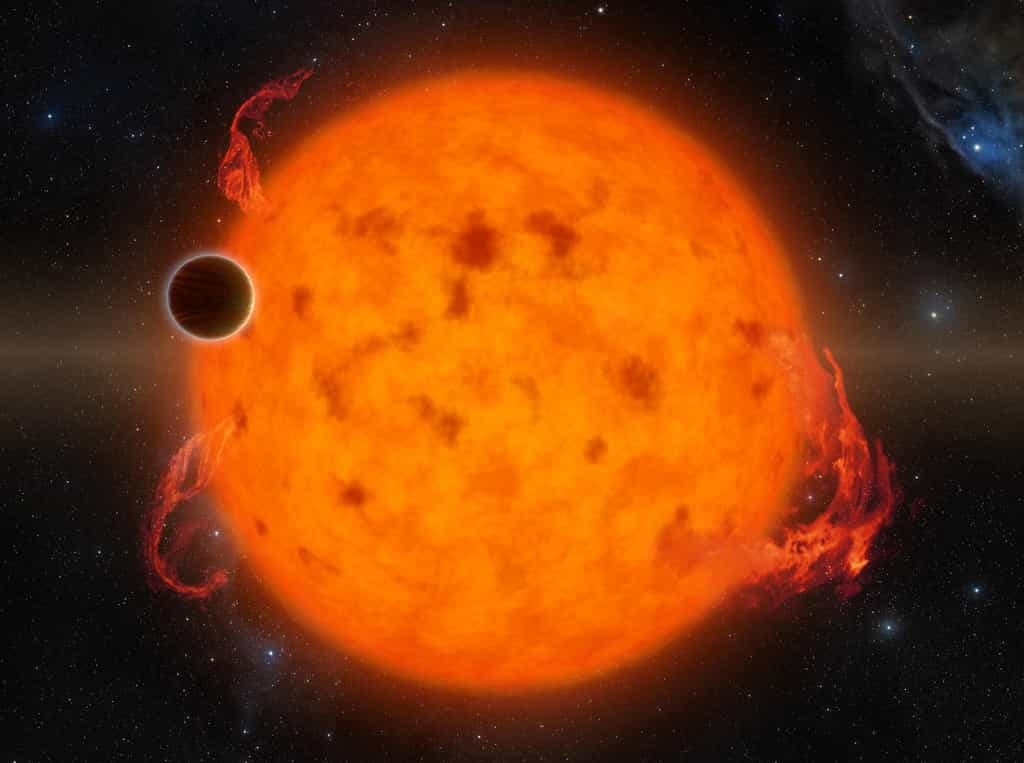

C'est en observant des cas très jeunes (la plupart des Jupiters chaudes gravitent autour d'étoiles que l'on pourrait qualifier d'adultes, âgées de plus d'un milliard d'années) que les chercheurs espèrent pouvoir départager les théories qui s'affrontent. Mais ce n'est cependant pas une tâche très facile car les bébés stellaires peuvent être très turbulents si bien que, par exemple, les grandes taches qui les maculent peuvent se faire passer pour une planète en transit.

Deux articles viennent d'être publiés dans Nature au sujet de planètes géantesplanètes géantes gravitant à proximité d'étoiles qui sont de véritables nourrissons. Tous deux ont des conclusions très proches. Une de ces études, conduites par des chercheurs du CNRS, concerne une Jupiter chaude dans le girongiron de V830 Tau, âgée de seulement 2 millions d'années (voir l'article « L’étrange géante gazeuse si près de son bébé soleil »), et l'autre, sous la direction de Trevor David, du Caltech, présente une grosse NeptuneNeptune, K2K2-33b, en orbite autour d'une étoile qui a entre 5 et 10 millions d'années.

À noter que cette dernière a également fait l'objet de recherches par une équipe emmenée par Andrew Mann, de l'université du Texas à Austin. Leurs résultats, publiés parallèlement dans la revue The Astronomical Journal, sont en accord avec l'étude de leurs confrères. Ils estiment l'âge de l'étoile à 11 millions d'années.

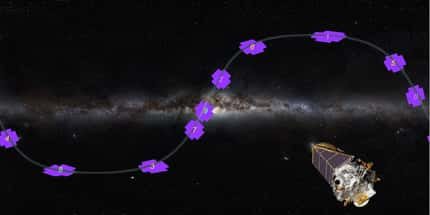

C’est dans l’association OB, au-dessus des pinces du Scorpion, que se situe la jeune exo-Neptune K2-33b, découverte par Kepler (mission K2). Le télescope spatial Spitzer a en outre permis de détecter un fin disque résiduel de poussière autour de l’étoile. © Nasa, JPL-Caltech

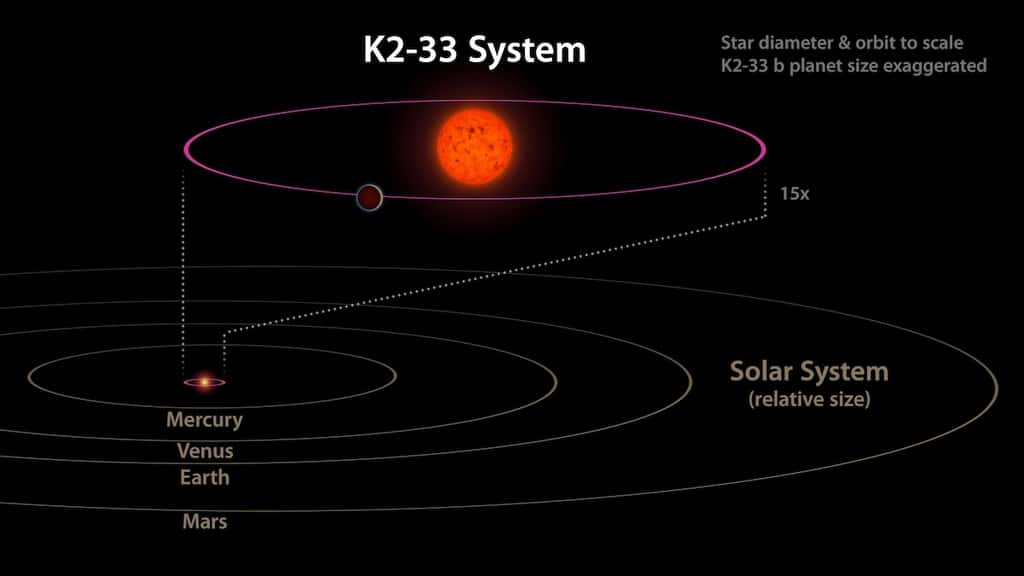

Une (super-)Neptune, sept fois plus proche que Mercure

K2-33b a été détectée au début de l'année par Kepler (dans le cadre de la mission K2, le satellite surveille le flux lumineux d'étoiles dans le plan de l'écliptiqueplan de l'écliptique) au sein de l'association OBassociation OB de jeunes étoiles dans la constellation du Scorpionconstellation du Scorpion. Des observations complémentaires sont venues des télescopestélescopes automatisés du projet MEarth (MEarth-North, en Arizona, et MEarth-South, au Chili, recherchent des planètes rocheuses autour de naines rougesnaines rouges du voisinage). Elles ont livré à l'équipe d'Andrew Mann des informations plus détaillées sur la taille, la distance et la période orbitalepériode orbitale de l'objet. K2-33b est une planète 5 fois plus grande que la Terre qui gravite à 8 millions de km de son étoile (7 fois plus près que Mercure) en 5,4 jours seulement. Une Neptune chaude, en somme.

Indépendamment, Trevor David et ses collègues, qui estiment l'âge de l'étoile entre 5 et 10 millions d'années, ont trouvé des propriétés similaires : mêmes distances et périodes orbitales, un diamètre 5,8 fois supérieur à celui de la Terre, soit 50 % plus grand que Neptune et une massemasse vraisemblablement comparable à notre géante glacée (au maximum, 3,6 fois celle de Jupiter).

Des observations dans l'infrarougeinfrarouge avec le télescope spatial Spitzertélescope spatial Spitzer ont par ailleurs mis en évidence un fin disque de poussière, reliquat d'un disque protoplanétairedisque protoplanétaire plus dense, qui s'étend à environ 300 millions de km. « Dans un premier temps, cette matièrematière devait masquer les planètes en train de se former mais après quelques millions d'années, la poussière commence à se dissiper, raconte Anne-Marie Cody, du programme postdoc au Ames Research Center de la NasaNasa, dans la Silicon ValleySilicon Valley. C'est dans cette fenêtrefenêtre de temps que nous pouvons commencer à détecter les signatures de jeunes planètes avec K2. »

Comparaison de l’orbite de K2-33b, en rose, avec ceux des planètes du Système solaire interne. © Nasa, JPL-Caltech

Une planète nouveau-née déjà installée très près de son étoile

Pour expliquer la présence de planètes géantes sur des orbites très rapprochées du foyerfoyer central, les astronomes ont le choix entre plusieurs scénarios qu'ils souhaitent confronter aux faits. Soit elles se forment plus loin et migrent vers le centre, sous l'influence des perturbations gravitationnelles avec d'autres planètes, voire avec d'autres étoiles. C'est un processus qui peut prendre plusieurs centaines de millions d'années, selon les modèles. Soit elles se forment sur place, dans la partie interne du système. Une hypothèse longtemps rejetée, qui, ces dernières années, est devenue plausible. La planète a pu alors migrer au gré des interactions avec le disque protoplanètaire, en seulement quelques centaines de milliers d'années. Pour en savoir plus, l'idéal est de regarder ce qui se passe autour d'étoiles en bas âges.

« La question à laquelle nous répondons, explique Trevor David, est : Est-ce que ces planètes mettent beaucoup de temps pour s'installer dans ces orbites chaudes, ou bien ont-elles pu être là à un stade très précoce ? Nous disons que, au moins dans ce seul cas, elles peuvent en effet être là à un stade très précoce. »

Cette constatation n'est pas sans poser des questions sur les conséquences d'une migration précoce sur le développement de planètes terrestres. « Si Jupiter ou Neptune avaient migré vers l'intérieur après que les planètes telluriquesplanètes telluriques se sont formées, il semble peu probable que notre Système solaire ait pu avoir une Terre, ou n'importe quelle autre planète rocheuse » suppose Andrew Mann.

Il est donc préférable d'avoir des planètes géantes éloignées (pas absentes, non plus). Plusieurs cas de figure sont possibles et nul ne sait encore lequel est le plus répandu.