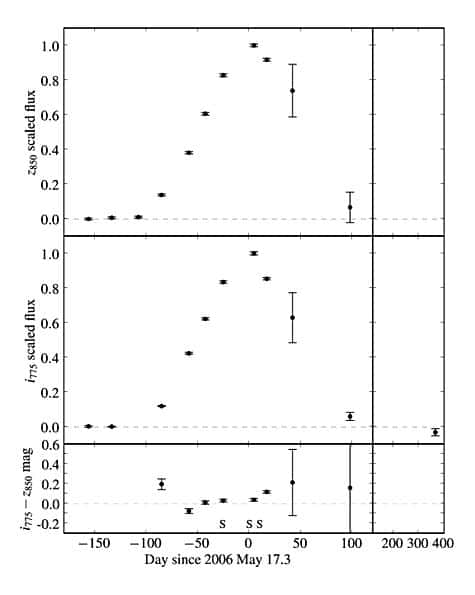

La courbe de luminosité, représentée ici sur 200 jours, est incompatible avec une supernova ou un quelconque objet connu. Crédit : Supernova Cosmology Project, Berkeley

Le projet Supernova Cosmology Project est un programme de survey, ou dans le jargon des astronomesastronomes, de cartographie et de surveillance du ciel dans une zone et une gamme de fréquences déterminées. En l'occurrence, il s'agit de scruter des galaxies très lointaines afin d'y détecter et analyser les supernovaesupernovae s'y étant manifestées à l'aube de l'Univers.

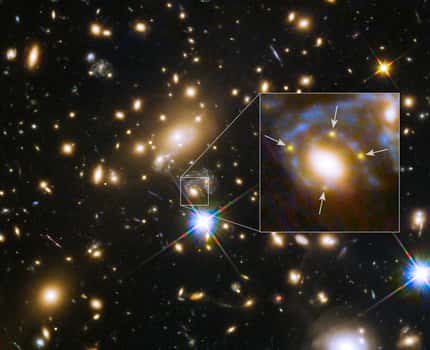

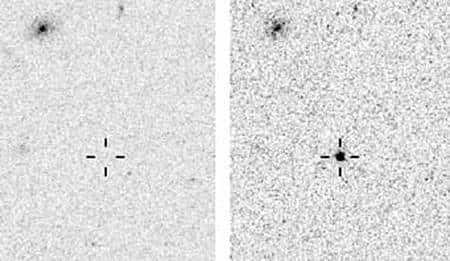

En avril et mai 2006, le télescope spatial Hubble a détecté un objet brillant dans le voisinage de l'amas de galaxies CL 1432.5+3332.8 de la constellationconstellation du Bélier, dont le redshift (décalage vers le rougedécalage vers le rouge) atteint 1,112, ce qui traduit une distance de 8,2 milliards d'années-lumièreannées-lumière.

L'objet observé par Hubble, à droite durant son maximum d'éclat. Crédit Université Berkeley

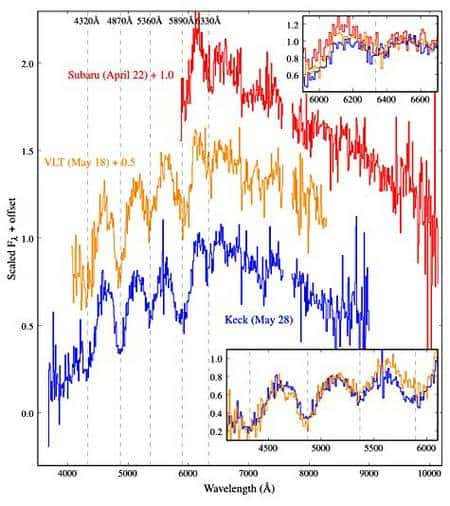

Pensant d'abord à l'apparition d'une supernova, les astronomes ont fait appel aux télescopes Subaru, VLTVLT et KeckKeck, qui ont fournit plusieurs spectresspectres dans le proche infrarougeinfrarouge de l'objet, tandis que des mesures précises lui attribuaient une magnitudemagnitude de 21, qu'il devait conserver durant une centaine de jours.

L'objet, aujourd'hui dénommé SCP 06F6, s'est ensuite lentement assombri, et à l'issue d'une autre période d'une centaine de jours, a atteint une magnitude de 26, soit une réduction de luminositéluminosité d'un facteur 120, avant de n'être plus discernable. Aujourd'hui, plus rien ne trahit sa présence...

Une seule certitude : on ne sait rien

Quelle était la nature de SCP 06F6 ? Tout naturellement, Kyle Barbary s'était dirigé sur l'hypothèse d'une supernova. Mais il a dû l'abandonner aussitôt car la source d'émissionémission ne se trouvait même pas dans une galaxie discernable. De plus, les trois spectres enregistrés sont incompatibles avec tous les types de supernovae connus, ni à aucun spectre de la base de donnéesbase de données du Sloan Digital Sky Survey, un projet dont le but est de cartographier au moins 25% du ciel en rassemblant des données précises sur cent millions d'objets célestes.

Il existait bien la possibilité qu'un objet faible, situé sous le seuil de visibilité des instruments, ait vu soudainement son intensité apparente multipliée par le passage d'un corps massif intermédiaire jouant le rôle d'une microlentille gravitationnelle. Mais cette hypothèse, elle aussi, est infirmée par l'examen de la courbe de luminosité.

Spectres obtenus au foyer des télescopes Subaru (22 avril), VLT (18 mai) et Keck (28 mai) de SCP 06F6. Cinq larges bandes d’absorption entre 4.100 et 6.500 angströms apparaissent clairement (en médaillon, en bas). Crédit : Supernova Cosmology Project, Berkeley

Alors, de quoi s'agit-il ? Incontestablement, la distance de SCP 06F6 pourrait fournir un indice peut-être décisif... Mais là aussi, le flou demeure. Il ne peut en effet être associé formellement à l'amas CL 1432.5+3332.8. Si l'on prend en compte le manque apparent de parallaxeparallaxe, il se trouve à plus de 130 années-lumière. Mais l'absence de traces d'absorptionabsorption d'hydrogènehydrogène interstellaire dans son spectre indique qu'il ne peut être à plus de 11 milliards d'années-lumière. Il reste donc une vaste marge...

En saura-t-on un jour un peu plus ? Peut-être, si le hasard fait découvrir aux astronomes d'autres exemples similaires... à moins que celui observé ne se manifeste à nouveau. Avec le seul argument de la logique, on ne peut exclure cette éventualité puisque l'on ignore tout de sa nature... Un compte rendu de cette découverte sera publiée sous peu dans Astrophysical Journal.