La matière noire pourrait être constituée de mini-trous noirs produits pendant la première seconde du cosmos observable. Sur la piste de cette hypothèse depuis longtemps, les astrophysiciens pensent aujourd'hui, grâce aux observations faites avec le télescope Subaru, que seule une infime fraction de la matière noire pourrait être sous forme de ces mini-trous noirs, moins massifs que les étoiles.

au sommaire

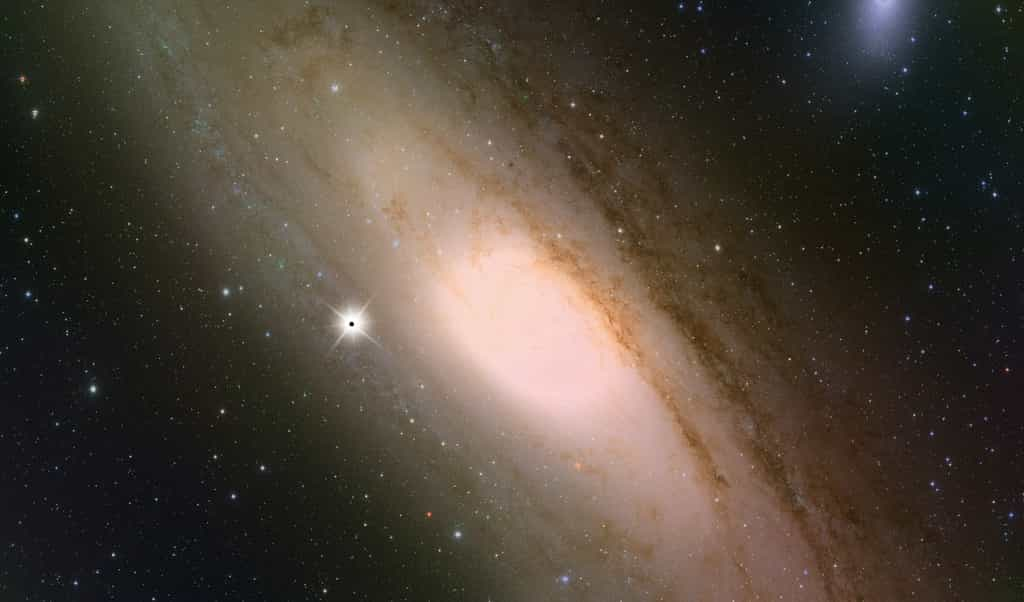

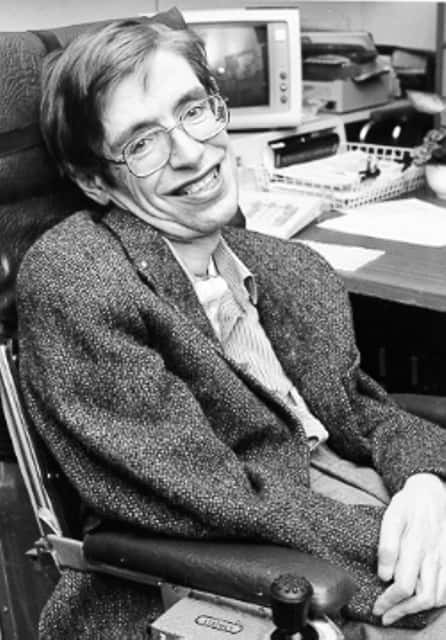

Une équipe internationale d'astronomesastronomes, principalement japonais, a livré dans un article en accès libre sur arXiv le résultat des travaux qu'ils ont menés à l'aide de l'instrument Hyper Suprime-Cam (HSC) équipant le télescope Subaru avec son miroir de 8,2 m de diamètre. Situé au somment du Mauna Kea sur l'île d'Hawaï, il a permis aux chercheurs de prendre 190 images consécutives de la galaxie d'Andromède, prises effectuées pendant sept heures au cours d'une nuit claire. L'objectif était de débusquer d'éventuels effets de micro-lentille gravitationnelle produits par des mini-trous noirs, des objets théoriques dont Stephen Hawking s'est particulièrement occupé à partir de 1971 en se basant sur les travaux publiés en 1967 par Yakov Zeldovich et Igor Novikov, deux grands leaders de l'astrophysique et de la cosmologiecosmologie relativiste russes.

Une présentation du télescope Subaru. © National Astronomical Observatory of Japan

Pour comprendre la raison de la campagne d'observation menée avec Subaru, il faut se souvenir que, dans le cadre des modèles cosmologiques relativistes de type Big BangBig Bang, la densité « initiale » de l'UniversUnivers observable devait être très grande. Si l'on en croit les équationséquations tentant de décrire l'état de la matièreétat de la matière et du champ de gravitationgravitation proche de la singularité cosmologique initiale en relativité généralerelativité générale classique, l'Univers était alors très turbulent avec des fluctuations chaotiques de sa métrique et de sa densité comme l'ont montré les travaux de Charles Misner (modèle connu sous le nom de Mixmaster univers), ainsi que ceux de Belinsky, Khalatnikov et Lifchitz. Dans ces conditions infernales, si une fluctuation de densité devient telle qu'une massemasse donnée passe sous son rayon de Schwarzschildrayon de Schwarzschild, un trou noir devait en résulter.

Des trous noirs primordiaux microscopiques et macroscopiques

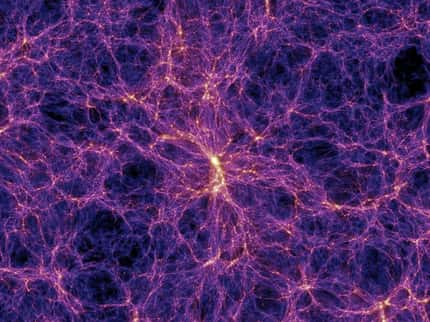

On ne sait pas très bien combien auraient pu se former ni de quelles masses, mais un large spectrespectre est possible, dépendant des modèles et de la physiquephysique utilisée pour décrire cette phase très primitive du cosmoscosmos observable (inflation, cosmologie quantique à boucles etc...). Ils pourraient théoriquement avoir des masses aussi faibles que la masse de PlanckPlanck (Mp=10-5 g), mais également bien au-delà, par exemple 105 masses solaires, et qui pourraient servir de germesgermes pour la formation des trous noirs supermassifstrous noirs supermassifs. Lorsque l'existence de la matière noirematière noire a commencé à être sérieusement considérée, elle a été tout naturellement expliquée en faisant intervenir ces trous noirs primordiaux que l'on appelle donc des mini-trous noirs quand leurs masses et leurs tailles sont très inférieures à celles des trous noirs produits par l'effondrementeffondrement des étoilesétoiles. Toute la matière noire, ou seulement une portion, pouvait en être constituée.

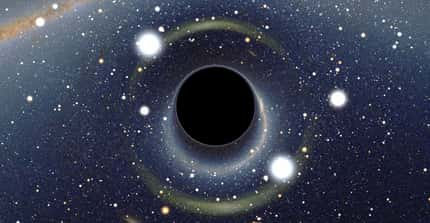

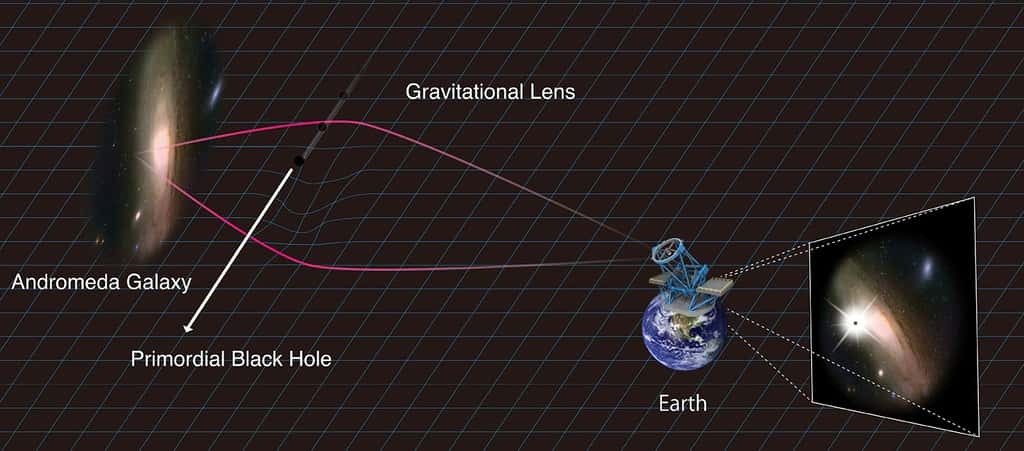

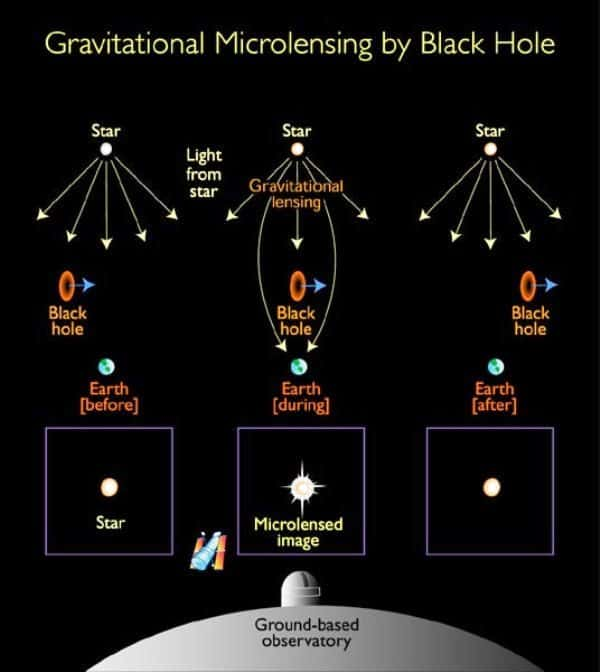

Mais comment tester cette théorie ? On pouvait déjà tenter de détecter des mini-trous noirs rendus particulièrement chauds et brillants, en train de s'évaporer par rayonnement Hawking, surtout dans la phase finale menant à leur disparition complète avec une bouffée de rayons gammarayons gamma. Mais on pouvait aussi tenter de mettre en évidence plus généralement des trous noirs primordiaux, justement par des effets de lentille gravitationnelle d'autant plus importants que la masse de l'objet compact s'interposant entre une étoile et un télescope sur Terre est élevée, et conduit à une augmentation transitoire de la brillance de l'étoile qui l'est tout autant.

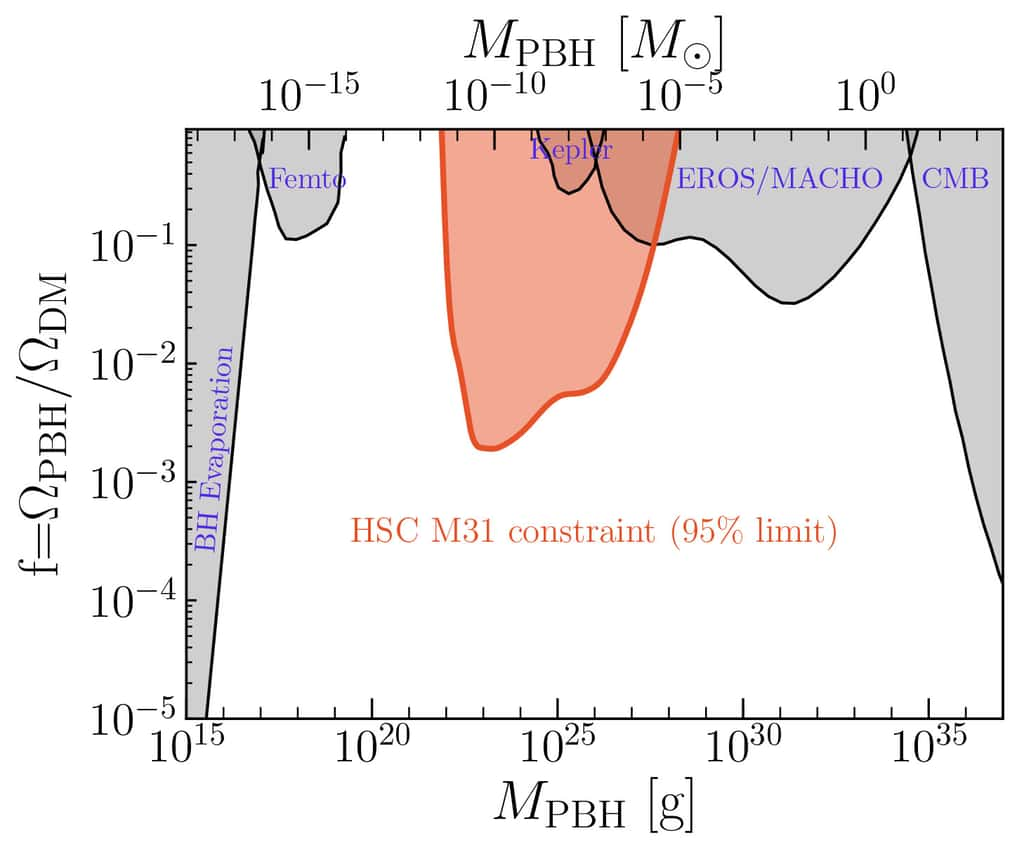

Au cours des dernières décennies, les campagnes d'observations de ces types ont permis de poser des contraintes de plus en plus fortes sur les populations de trous noirs primordiaux et leurs masses.

Aujourd'hui, en n'observant qu'un seul effet de microlentille gravitationnelle, le télescope Subaru vient d'exclure une autre région de l'espace des paramètres décrivant les masses et la contribution des mini-trous noirs à la matière noire. Ainsi, ceux dont la masse serait inférieure à celle de la LuneLune pourraient ne contribuer qu'à hauteur de 0,1 %, tout au plus, à la quantité de matière noire présente dans le cosmos observable déterminée selon les analyses des données collectées par le satellite Planck concernant le rayonnement fossile.

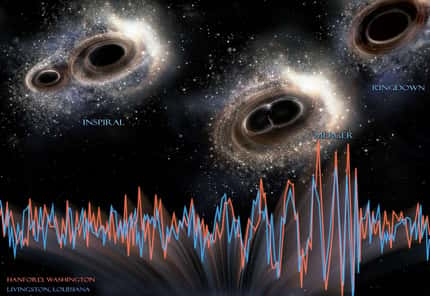

Bien d'autres valeurs avaient déjà été exclues, et s'il est vrai que certains se sont posé la question de savoir -- suite à la découverte de certains trous noirs binaires massifs avec Ligo via des émissions d’ondes gravitationnelles -- si ces trous noirs binairesbinaires ne pouvaient pas contribuer à la solution de l'énigme de la nature de la matière noire, on a encore moins de raisons de penser aujourd'hui que les trous noirs primordiaux soient une composante importante de cette matière exotiqueexotique.

Matière noire et trous noirs : Kepler pourrait découvrir un lien

Article de Laurent SaccoLaurent Sacco publié le 16/12/2011

Kepler est normalement destiné à traquer des exoterresexoterres. Mais selon un groupe d'astrophysiciensastrophysiciens, il pourrait également servir à élucider le mystère de la matière noire, en montrant qu'elle pourrait être partiellement composée de minitrous noirs primordiaux.

Il n'y a guère de doute sur la présence dans l'univers observable d'une composante matérielle ne ressemblant pas à celle formant notre cerveaucerveau et les étoiles. On appelle cette composante inconnue la matière noire. On pense qu'il pourrait s'agir de particules issues d'une physique au-delà du modèle standardmodèle standard et qui ne s'est pas encore montrée au LHCLHC. Mais d'autres possibilités sont envisagées.

On spécule depuis des décennies sur la nature de la matière noire et on a en particulier proposé qu'elle pourrait être constituée, au moins partiellement, de minitrous noirs. En effet, comme Stephen HawkingStephen Hawking fut l'un des premiers à le comprendre, lorsque l'univers observable était dans une phase très primordiale, des fluctuations de densité de son contenu en matière et rayonnement pouvaient alors former des trous noirs de presque toutes les masses, de celle de Planck à celle des énormes trous noirs tapis au cœur des galaxies.

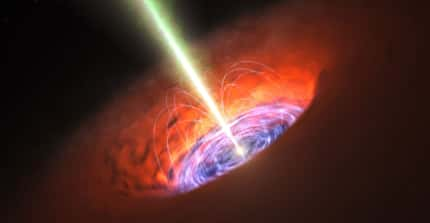

Toutefois, en raison des lois de la mécanique quantiquemécanique quantique, les trous noirs ne le sont pas totalement... Ils doivent en effet s'évaporer en émettant des particules d'autant plus vite qu'ils sont petits. Les trous noirs se présentent en réalité comme des corps noirs rayonnant des particules à une température inversement proportionnelle à leur masse.

Un trou noir de la masse de la Terre rayonnerait comme un corps noircorps noir à une température de 0,02 K environ. Il serait donc plus froid que le rayonnement fossile. Il ne pourrait pas s'évaporer actuellement mais au contraire absorberait ce rayonnement pour se réchauffer, à la façon dont un glaçon absorbe la chaleurchaleur dans un verre d'eau bouillante.

Pour des trous noirs bien plus petits, par exemple de quelques tonnes, les choses seraient très différentes et on les verrait s'évaporer rapidement en brillant comme le SoleilSoleil.

On n'a encore jamais observé un trou noir en train de s'évaporer par rayonnement Hawking. Cette absence de détection (si ce processus d'évaporation est effectivement possible) pose des bornes sur le nombre de minitrous noirs primordiaux de masses données qui se trouveraient dans l'univers observable. Il existe donc des contraintes sévères quant à l'hypothèse que ces minitrous noirs constituent effectivement la matière noire, même partiellement.

Ainsi, sur un large intervalle de masse allant de 10-18 à 1016 masses solaires, il ne reste que l'intervalle de masse de 10-13 à 10-7 masse solaire qui soit encore compatible avec l'existence de minitrous noirs.

Une fenêtre observationelle sur les minitrous noirs primordiaux

Or, de façon surprenante et ingénieuse, comme il est expliqué dans un article sur arxiv, un groupe de chercheurs pensent que le satellite Kepler peut détecter des minitrous noirs dans cet intervalle de masse et même d'en exclure 40 %.

L'idée est d'utiliser les performances des instruments de Kepler dans le domaine de la photométrie. Capable de détecter une minuscule baisse de luminositéluminosité d'une étoile lors du transittransit d'une exoplanète, Kepler pourrait tout aussi bien, à l'inverse, détecter une infime augmentation de luminosité, générée par un effet de microlentille gravitationnelle quand, par hasard, un minitrou noir dans cet intervalle de masse passe devant une étoile lointaine. L'augmentation de luminosité temporaire par effet de microlentille gravitationnelle produit en effet une courbe de lumièrelumière pour l'étoile bien caractéristique. On peut faire la différence avec une étoile variableétoile variable. On a cherché, et découvert, de cette manière des naines brunes dans le halo de la Voie lactéeVoie lactée avec HubbleHubble et des télescopes au sol.

Ainsi, d'après les chercheurs, si le halo de la Voie lactée, qui doit contenir de la matière noire, abrite des minitrous noirs de masses comprises entre 5.10-10 et 10-4 masse solaire, on devrait pouvoir le savoir.

Ce qu’il faut

retenir

- Au début de l'histoire du cosmos observable, des fluctuations de la courbure de l'espace-temps auraient pu conduire à l'effondrement de poches de matière en trous noirs.

- Ces trous noirs primordiaux pourraient avoir une large gamme de masses et tailles et ils pourraient donc se comporter naturellement comme de la matière noire.

- On tente de détecter leur présence par l'effet de micro-lentille gravitationnelle qu'il provoque en s'interposant entre une étoile et un télescope sur Terre.

- Trop peu d'événements de ce genre ont été découverts, à ce jour, pour que les plus petits trous noirs primordiaux soient une composante importante de la matière noire.