au sommaire

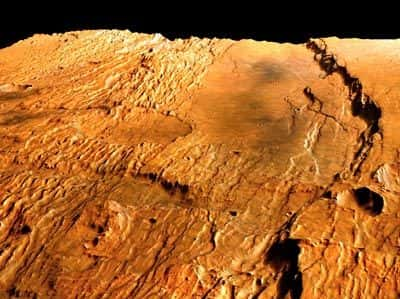

Claritas Fossae, une série de fractures linéaires situées dans la région martienne de Tharsis. Crédit Esa

Une équipe d'astronomesastronomes dirigée par Jeffrey Andrews-Hanna, du Massachusetts Institute of Technology (MIT), a retiré par traitement informatique tous les éléments de relief formant la région montagneuse de Tharsis, afin de tenter d'expliquer la transition brutale observée entre les différentes parties de la croûtecroûte martienne, mince d'un côté, épaisse de l'autre. Ce nettoyage virtuel a mis au jour les traces d'un immense cratère de 10.600 kilomètres de long sur 8.600 km de large, quatre fois plus grand que tout ce qui est connu dans notre Système solaire.

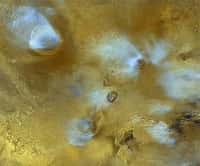

Selon Andrews-Hanna, seule une collision avec un astéroïde ou une comète pourrait expliquer une telle dépression, ce qui correspond aussi à une des deux hypothèses émises jusqu'à présent pour expliquer pourquoi l'hémisphère nordhémisphère nord est constitué de plaines présentant un relief faible, alors que le sud comporte une croûte plus épaisse et accidentée.

Sur base de simulations en trois dimensions, une équipe dirigée par Margarita Marinova, du California Institute of Technology (Caltech) à Pasadena (Californie), a déterminé que l'objet devait mesurer entre 1.600 et 2.700 km de diamètre et être animé d'une vitesse relative de 6 à 10 km/seconde lors de l'impact, qui se serait effectué sous un angle de 30 à 60 degrés.

Trois équipes parviennent à la même conclusion

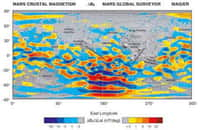

Une autre confirmation de cette hypothèse est venue d'une troisième équipe, dirigée par Francis Nimmo (université de Californie à Santa Cruz), qui a simulé, toujours sur ordinateurordinateur et en 3D, le comportement de la surface martienne après un tel choc. Selon ses travaux, la collision entraînerait la formation d'un cratère correspondant à celui qui est observé, modifierait le champ magnétique, événement dont la planète conserve d'ailleurs des traces, et provoquerait la formation de plaines.

D'autres bassins de la surface présentent un tel aspect elliptique, note Andrews-Hanna. Ainsi, une météoritemétéorite aurait formé la vaste dépression, le bassin Borealis, et les énormes quantités de matièrematière éjectées seraient retombées de l'autre côté de la planète, augmentant l'épaisseur de sa croûte.

Steven Squyres, connu comme le directeur du programme MER des robotsrobots martiens SpiritSpirit et OpportunityOpportunity, estime que ce faisceau d'indices ne démontre pas de façon irréfutable qu'une ou plusieurs météorites sont à l'origine de l'aspect actuel de Mars, mais qu'il s'agit d'une hypothèse raisonnable et d'un pas en avant significatif. Ces études paraissent en ce moment sous la forme de plusieurs articles dans la revue scientifique Nature.

![Ensemble de Julia (C = [0.285, 0.01]), une Fractale. Image réalisée à partir d'un programme rédigé par l'auteur, et nommé « Julia dream », d'après une mélodie de Pink Floyd. © Solkoll - Domaine public

Ensemble de Julia (C = [0.285, 0.01]), une Fractale. Image réalisée à partir d'un programme rédigé par l'auteur, et nommé « Julia dream », d'après une mélodie de Pink Floyd. © Solkoll - Domaine public](https://cdn.futura-sciences.com/cdn-cgi/image/width=200,quality=60,format=auto/sources/images/dossier/90/02-90.jpg)