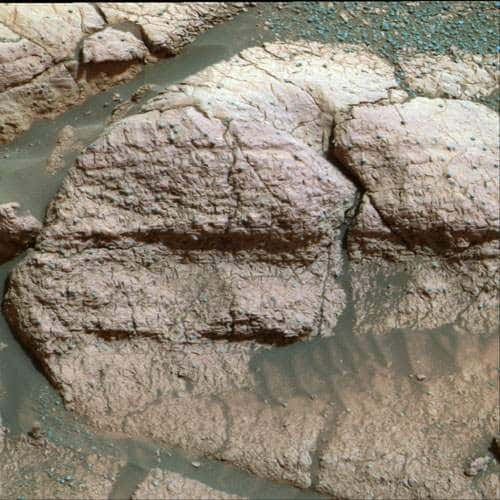

El Capitan, le rocher riche en soufre découvert par Opportunity. Crédit : Nasa/JPL

L'effet de serreeffet de serre joue, ou a joué, un rôle important pour trois planètes telluriques du système solaire, la Terre, bien sûr, mais aussi VénusVénus et Mars. Depuis les images spectaculaires des sondes martiennes des années 1970, on a des indications fortes de la présence d'eau sous forme liquide, et même d'un océan, dans le passé reculé de Mars, il y a 1 à 3 milliards d'années.

Baptisé Oceanus Borealis, il occupait peut-être les principales plaines nordiques (en latin planitia) : Utopia Planitia, Chryse Planitia, Acidalia Planitia, Arcadia Planitia, Amazonis Planitia. Son volume aurait été le double de celui de l'océan ArctiqueArctique terrestre, et devait donc recouvrir un sixième de la superficie de la planète.

Un effet de serre martien

Etant donné la distance de la planète rouge au Soleil, une température de surface suffisamment élevée pour que persiste de l'eau liquide pendant des centaines de millions d'années ne peut s'expliquer que par la présence dans l'atmosphèreatmosphère, alors plus dense, d'un gaz à effet de serregaz à effet de serre. Jusqu'à aujourd'hui, le candidat le plus naturel et le plus probable était le dioxyde de carbonedioxyde de carbone (ou gaz carbonique).

Malheureusement, quand les cosmochimistes ont voulu transposer le modèle du cycle du carbonecycle du carbone terrestre sur Mars, ils ont réalisé que le CO2 aurait dû en partie se dissoudre dans l'eau de l'océan et provoquer la formation d'une importante quantité de calcairecalcaire. Or celle-ci manque à l'appel !

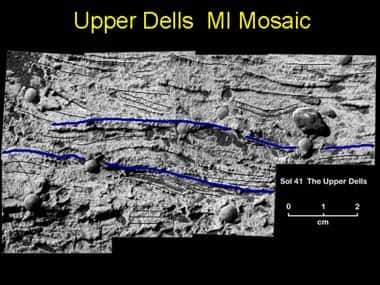

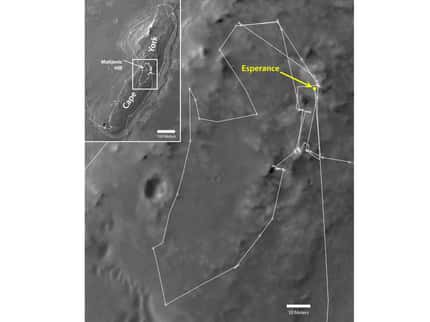

Les preuves de la présence d'eau liquide dans le passé de Mars, apportées par les roversrovers SpiritSpirit et Opportunity, n'ont fait que renforcer le caractère énigmatique de la pauvreté en carbonates des sédimentssédiments à la surface de Mars, d'autant plus que les argilesargiles détectées par les rovers démontrent que les conditions nécessaires à la formation de calcaire étaient bien réalisées.

Image d'artiste de «Mars la Bleue». Crédit : Michael Carroll

Ça sent le soufre !

Maria TT. Zuber, Itay Halevy du MIT et Daniel P. Schrag de l'Université d'Harvard ont alors compris que l'on avait probablement fait intervenir la mauvaise moléculemolécule. Ce n'est pas seulement le dioxyde de carbone mais aussi le dioxyde de soufresoufre, SO2, qui devait avoir causé l'effet de serre sur Mars. Ejecté en quantité importante par les volcansvolcans martiens, comme ceux de Tharsis, celui-ci aurait acidifié l'océan et contrarié la précipitation des carbonates. En solution, des silicatessilicates et des sulfites, comme du sulfite de calciumcalcium, se seraient ainsi formés dans les sédiments. Or ces minérauxminéraux se dégradent assez rapidement pour donner des argiles. Quand on sait que le dioxyde de soufre est un gaz à effet de serre plus efficace que le gaz carbonique, on comprend que les pièces du puzzle s'emboîtent parfaitement.

Les chercheurs, pour préciser et soutenir leur hypothèse, ont mis en équationéquation un véritable cycle du soufre sur la Mars primitive. On peut trouver les détails de celui-ci dans une publication de Science.

Un océan acide

Ces astronomesastronomes ont pensé au dioxyde de soufre après la découverte par OpportunityOpportunity d'un minéralminéral, la jarositejarosite, qui se forme dans un milieu aqueuxaqueux très acideacide. Comme de plus les rovers avaient découvert facilement des minéraux soufrés dans les roches étudiées, par exemple avec le bloc baptisé « El Capitan », il était naturel de considérer un océan rendu bien plus acide par la présence de SO2.

Une possibilité fascinante émerge de ces études. Peut-être la Terre elle-même, à la fin de l'HadéenHadéen et au début de l'ArchéenArchéen, subissait-elle aussi une influence plus importante du SO2...