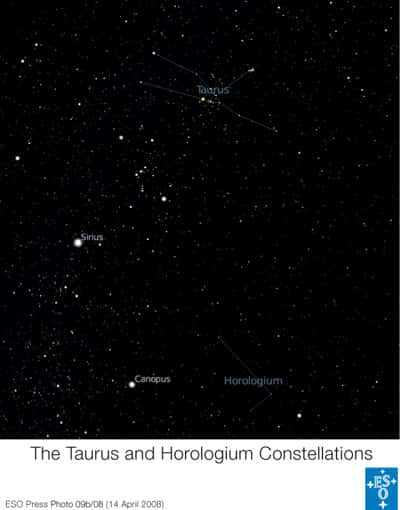

La constellation de l'Horloge où se trouve l'étoile Iota Hor. © ESO

L'amas des Hyades est un amas stellaire ouvert, en forme de V oblique, dans la constellation du Taureau, visible dans l'hémisphère nordhémisphère nord au voisinage de l'étoile brillante AldébaranAldébaran. L'amas comprend environ 140 étoiles et sa distance est estimée à 151 années-lumière. Très proche de notre système solaire, il sert de référence pour l'étude d'autres amas de notre galaxiegalaxie. Son âge est estimé à environ 600 millions d'années et, selon la théorie de la formation des étoiles, il doit s'agir d'un nuagenuage de gazgaz et de poussière qui s'est effondré à cette époque pour donner un ensemble d'étoiles de compositions chimiques et d'âges similaires. C'est d'ailleurs ce que confirment les mesures effectuées sur plusieurs de ses étoiles.

Contrairement aux amas globulairesamas globulaires très anciens et formant un système lié dont peu d'étoiles peuvent s'échapper, un tel amas ouvertamas ouvert est transitoire à l'échelle des temps cosmologique et il est en train de s'évaporer. Curieusement, on connaît un autre ensemble d'étoiles, animées du même mouvementmouvement que l'amas des Hyades dans la Galaxie. En particulier, les astronomesastronomes connaissent assez bien une étoile distante de 130 années-lumière de cet amas : Iota Horlogii, ou encore Iota Hor. Jusqu'à présent, cette similitude de mouvement était interprétée comme un coïncidence mais une équipe menée par l'astrophysicienne française Sylvie VauclairSylvie Vauclair, du laboratoire d'AstrophysiqueAstrophysique de Toulouse-Tarbes, vient de prouver que ce n'est pas le cas.

En écoutant la musique des sphères...

A l'aide du spectrographe Harps équipant le télescopetélescope de 3,6 m de l'ESOESO à La Silla au Chili, ces astronomes ont étudié soigneusement les modes d'oscillations de l'étoile Iota Hor. De même que sur Terre l'étude des différentes ondes sismologiques se propageant à l'intérieur de notre planète permet de remonter à sa structure et à sa composition minéralogique, ils ont pu affiner la connaissance de la structure de Iota Hor ainsi que celle des conditions régnant dans son atmosphèreatmosphère. Cette technique, en vogue, de l'astérosismologie ou sismologiesismologie stellaire, leur a permis de déterminer avec une précision accrue la température, la massemasse et la composition chimique de cette étoile.

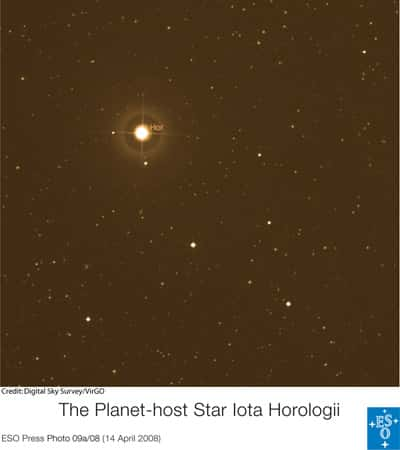

Un zoom sur l'étoile Iota Horologii dans la constellation de l'Horloge. © Digital Sky Survey/ Virgo

Les chercheurs savent maintenant que la masse de Iota Hor est de 1,25 fois celle du SoleilSoleil, sa température de 6.150 K, son âge de 625 millions d'années et surtout que sa métallicitémétallicité est de 50% supérieure à celle du soleil. Cela signifie qu'une partie de l'étoile n'est pas constituée d'hydrogènehydrogène, ni d'héliumhélium (les astronomes appellent métal tous les autres atomesatomes d'une étoile) mais d'éléments plus lourds, dans une proportion donnée. Or, c'est exactement celle des étoiles des Hyades...

Depuis 1999, les astrophysiciensastrophysiciens savent qu'autour de l'étoile Iota Hor gravite une planète, de plus deux fois la masse de JupiterJupiter, avec une orbiteorbite de 320 jours. Ils savent aussi que les étoiles possédant des exoplanètesexoplanètes sont constituées de gaz possédant une quantité de métauxmétaux supérieure à celle des étoiles sans planètes. Cette surabondance de métaux (au sens que lui donnent les astrophysiciens) peut exister depuis l'origine ou bien résulter de la migration de planètes qui ont fini par chuter sur leur étoile. Distinguer entre ces deux hypothèses est capitale pour comprendre les conditions de formation des planètes.

Les résultats obtenus sont donc doublement importants. Puisque la composition chimique et l'âge de Iota Hor, déterminé par la théorie de l'éolution stellaire, sont identiques à ceux des étoiles de l'amas des Hyades, cela prouve que Iota Hor est une étoile appartenant initialement à cet amas et que les métaux présents dans l'étoile proviennent du gaz originel et non pas à l'absorptionabsorption de planètes. Ces indices sont précieux pour comprendre tout à la fois la dynamique des étoiles dans les galaxies et la formation des exoplanètes en fonction des conditions régnant dans les nuages moléculaires.

Les oscillations des étoiles, version moderne de la musique des sphères de l'astronomie pythagoricienne, sont décidemment bien bavardes...