Image d'artiste de planète peut-être en formation autour de KH 15D. Crédit : Michael Carroll

KH 15D est un système binairesystème binaire découvert en 1998 par William Herbst et Kristin Kearns. Toutefois, sa nature binaire n'a été établie qu'en 2004, ce qui a permis d'expliquer une caractéristique étonnante de l'étoile. En effet, KH 15D se comportait comme une étoile subissant une éclipse par une exoplanète... pendant plus de 3 semaines ! Une caractéristique difficile à expliquer mais que les chercheurs attribuaient déjà à la présence probable d'un disque de poussières.

Située à environ 2.400 années-lumière dans la constellation de la Licorne, à proximité de la NébuleuseNébuleuse du CôneCône dans le très jeune amas NGCNGC 2264, l'étoile KH 15D est très semblable à notre SoleilSoleil. Plus précisément, il s'agit d'une étoile de type K7, d'une massemasse de 0,5 à 1 masse solaire et d'un âge compris entre 2 et 4 millions d'années, exactement le type de jeune proto-étoileproto-étoile que l'on s'attend à voir entourée d'un disque protoplanétairedisque protoplanétaire.

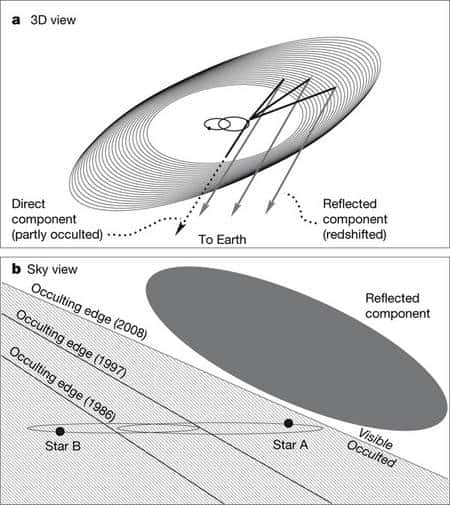

On comprend maintenant que c'est le mouvementmouvement des étoiles du système binaire qui conduisait l'étoile observée à être dissimulée périodiquement par le disque de poussières entourant l’étoile double, comme on peut le voir sur cette animation et sur la figure 1.

Figure 1. Le couple d'étoiles tourne au centre d'un anneau de poussières. Dans la situation présentée sur le schéma 1a (qui est celle observée aujourd'hui), les étoiles sont, pour nous, occultées par l'anneau (direct component partly occulted). Mais nous voyons tout de même leur lumière, réfléchie (reflected component) par les grains de poussières (ici décalée vers le rouge - redshifted - quand l'étoile, sur son orbite, s'éloigne de nous). Le schéma 1b montre que le plan de rotation des deux étoiles et l'anneau sont en mouvement relatif à l'échelle des années. L'apparence de ce système binaire évolue donc devant les yeux des astronomes. En 1997, par exemple, l'étoile A était parfois visible et B continuellement occultée. En revanche, la lumière réfléchie par les poussières est toujours là. Crédit : Nature

Aujourd'hui, KH 15D, qui avait été baptisée la winking star (winking voulant dire clin d'œilœil en anglais), apparaît encore plus fascinante comme on peut s'en rendre compte en lisant l'article publié dans Nature.

A l'aide des télescopestélescopes W.M. KeckKeck à Hawaii et de celui de l'Observatoire de Maidanak en Ouzbekistan, les chercheurs ont tiré parti de l'important flux de lumière réfléchielumière réfléchie (cf. figure 1) par le disque à chaque fois que l'une des étoiles du système binaire de KH 15D passe au-dessus de ce dernier, dont on pense qu'il s'étend jusqu'à une distance comparable à celle de JupiterJupiter au Soleil.

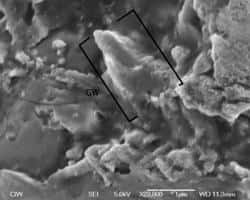

Des grains d'un millimètre, prémices de futures planètes

A la stupéfaction générale, l'analyse du spectrespectre de la lumière réfléchie par le disque montrait de façon indubitable que celui-ci était constitué, non pas de poussières interstellairespoussières interstellaires de taille micrométrique, mais bien de particules de matièrematière de la taille d'un grain de sablesable ! On observe donc en direct le processus de coalescencecoalescence des poussières qui grandissent pour former, par la suite, les fameux planétésimaux de quelques kilomètres de diamètre, à l'origine des planètes d'après les théories expliquant leur formation par l’accrétion.

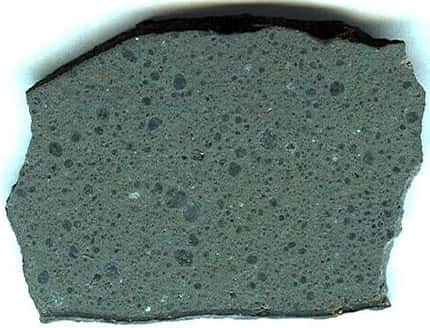

Les planétologues sont particulièrement excités car la taille de 1 mm des grains observés est exactement celle que l'on connaît bien dans le cas des chondrules, des petites billes que l'on trouve dans les chondriteschondrites carbonées, les météoritesmétéorites les plus anciennes du système solairesystème solaire et qui sont la mémoire de sa formation.

Pour eux, c'est une nouvelle fenêtrefenêtre sur l'origine des planètes qui s'ouvre car la lumière observée par réflexion sur le disque de KH 15D doit aussi nous permettre d'étudier la composition physico-chimique de ces grains.