En 1987, une supernova se produisait suffisamment près de la Voie lactée pour que l'on puisse aussi détecter le flux de neutrinos prédit par la théorie des explosions d'étoiles massives. Aucune supernova n'a probablement été aussi étudiée depuis par les astrophysiciens qui depuis plusieurs décennies observent l'évolution du reste de cette supernova célèbre sous le nom de SN 1987A. Une énigme avait pourtant résisté à la sagacité des chercheurs jusqu'à aujourd'hui : quel cadavre stellaire avait été produit par la mort d'une étoile 20 fois plus massive que le Soleil à ce moment-là ?

au sommaire

- Une énergie à 99,9 % sous forme de neutrinos et 0,1 % sous forme de lumière

- Des atomes ionisés uniquement par les étoiles à neutrons

- Le télescope James-Webb révèle un nouveau visage d'une mythique supernova !

- Une supergéante bleue de 20 masses solaires

- Un reste de supernova en évolution continuelle

- À lire aussi

Comme Futura l'expliquait dans le précédent article visible plus bas, l'année dernière, en 2023, le télescope spatial James-Webb avait porté son regard dans l'infrarouge en direction d'un astre mythique pour les astronomesastronomes de la fin du XXe siècle, le reste d'une supernova dans le Grand Nuage de Magellan, à environ 163 000 années-lumière de la Voie lactéeVoie lactée. Cette supernova est connue sous la dénomination de SNSN 1987A et elle a été la plus proche et la plus brillante dans le ciel sur Terre depuis 400 ans environ lorsqu'elle est survenue en 1987.

Découvrez le télescope spatial James-Webb aux côtés d'Astropierre dans cet épisode de Futura dans les Étoiles. © Futura

Sa proximité a permis d'étudier une supernova et l'évolution de son reste comme jamais depuis 37 ans et même de retrouver sur d'anciennes observations l'étoileétoile qui a explosé, une supergéante bleuesupergéante bleue d'environ 20 fois la massemasse du SoleilSoleil. Il était normal qu'une partie du temps d'observation du JWST y soit consacrée pour renouveler la connaissance du reste de SN 1987A.

Un résumé des observations concernant SN 1987A. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur « Sous-titres » et enfin sur « Traduire automatiquement ». Choisissez « Français ». © Nasa, ESA, and M. Estacion (STScI)

Une énergie à 99,9 % sous forme de neutrinos et 0,1 % sous forme de lumière

Paradoxalement, ce n'est pas avec des télescopes classiques que la supernova s'est d'abord signalée dans la nuit du 23 au 24 février 1987, mais sous la forme d'une brusque augmentation du flux de neutrinosneutrinos, ces particules fantomatiques produites notamment par la désintégration des neutronsneutrons en protonsprotons et électronsélectrons, dans les détecteurs étudiant celui venu du Soleil. Un excès de 20 neutrinos pendant 10 secondes avait ainsi été mis en évidence par trois de ces détecteurs répartis sur Terre dont un Japonais célèbre, Kamiokande.

Ces caractéristiques sont importantes car la duréedurée du flux de neutrinos a donné une indication sur le cadavre stellaire laissé par l'explosion de SN 1987A. En effet, on sait que lorsque des étoiles ont des masses d'au moins 8 à 10 masses solaires elles vont mourir en donnant une supernova formant généralement une étoile à neutronsétoile à neutrons, mais éventuellement aussi et d'autant plus facilement si l'étoile qui a explosé contenait au moins 30 masses solaires, un trou noirtrou noir.

Rappelons qu'une étoile à neutrons de la masse du Soleil a un diamètre de quelques dizaines de kilomètres et qu'elle peut être un pulsar se signalant par un faisceau d'ondes radio émis comme le ferait un phare par l'étoile à neutrons en rotation, faisceau pouvant croiser la Terre. Aucune émissionémission de ce genre n'avait été détectée mais le flux de neutrinos émis, qui devait emporter avec lui environ 99,9 % de l'énergieénergie libérée par l'explosion, bien qu'il signalait incontestablement la formation d'une étoile à neutrons selon le processus décrit par la vidéo du CEA ci-dessous, ne permettait pas d'être sûr que l'étoile à neutrons ne s'était pas rapidement transformée en trou noir en dépassant sa masse limite suite à des retombées d'une partie de la matièrematière produite par l'explosion à sa surface.

Bien que la durée de 10 secondes du flux capté sur Terre favorisait plutôt l'hypothèse de l'étoile à neutrons, hypothèse renforcée par les observations il y a quelque temps avec le fameux Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, en français « grand réseau d'antennes millimétrique/submillimétrique de l'Atacama » (Alma), le réseau de radiotélescopesradiotélescopes géant observant dans le domaine des ondes millimétriques et qui est installé dans le désertdésert d'Atacama dans le nord du Chili.

Une importante quantité de poussières associée à l'étoile génitrice de la supernova bloquant une partie du rayonnement que pourrait émettre le cadavre stellaire, on ne pouvait pas non plus trancher entre les deux hypothèses.

L’explosion des étoiles très massives en supernovae gravitationnelles enrichit le milieu interstellaire avec les éléments chimiques synthétisés par fusion nucléaire, tout en donnant naissance à une étoile à neutrons ou à un trou noir par effondrement du cœur de l’étoile. La transition entre l’effondrement du cœur et l’expulsion de l’enveloppe stellaire est un défi pour la compréhension théorique des supernovae. Une expérience hydraulique conçue et réalisée au CEA a permis de reproduire par analogie un des phénomènes d’instabilité hydrodynamique qui facilite l’explosion. Cette approche expérimentale est complémentaire des simulations numériques. Découvrez cette expérience en animation. Ce film d’animation a été produit et co-financé par le CEA et l’ERC, et réalisé par le Studio Animéa. © T. Foglizzo, J. Guilet, G. Durand (CEA)

Des atomes ionisés uniquement par les étoiles à neutrons

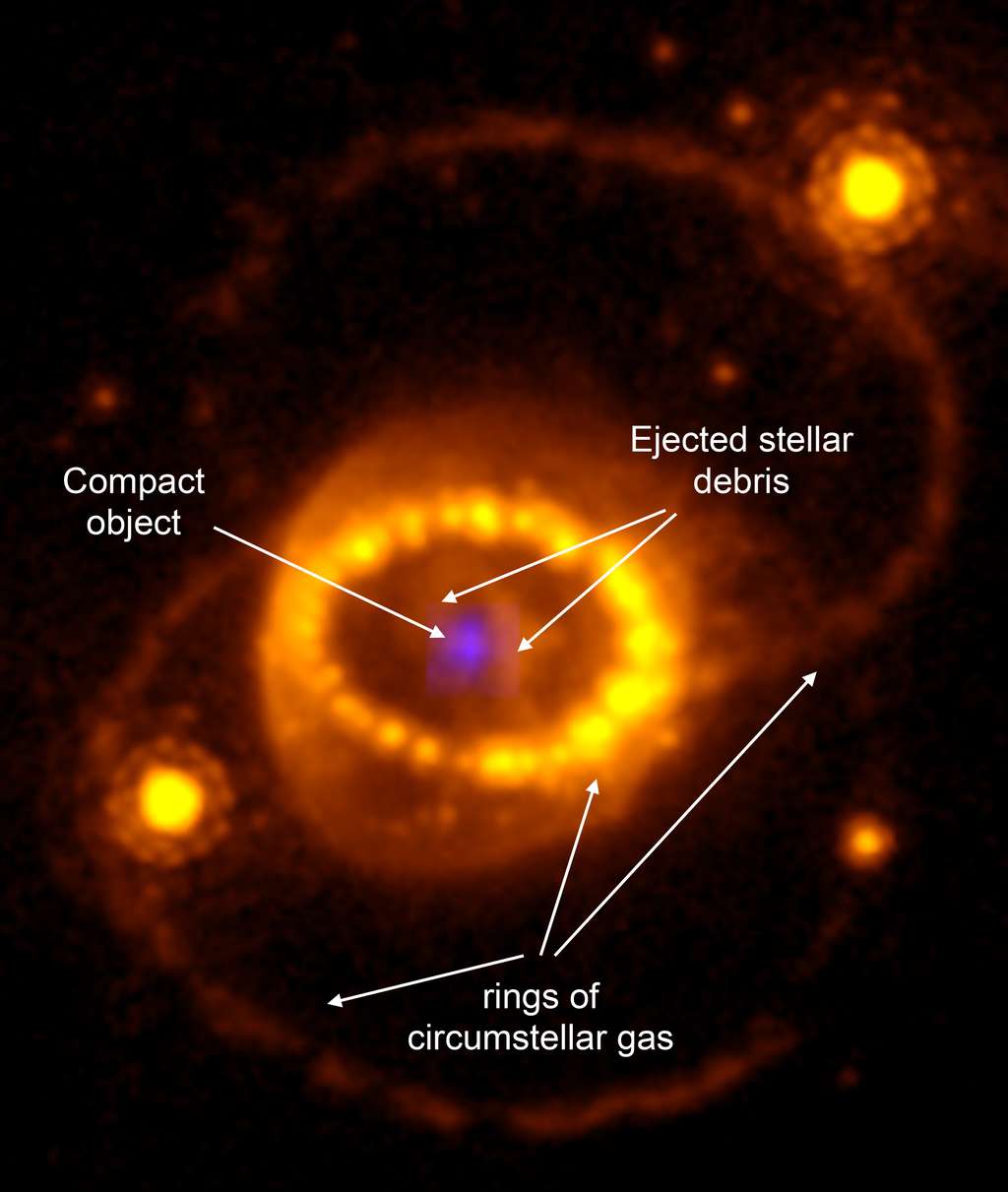

Une équipe internationale d'astrophysiciensastrophysiciens ayant utilisé les observations du JWST vient cependant de faire savoir via un article publié dans Science que selon elle, on disposait maintenant d'une preuve convaincante qu'une étoile à neutrons se trouve bel et bien au cœur du reste de la supernova 1987A.

La preuve a été donnée d'une façon inattendue en découvrant certaines raies spectralesraies spectrales bien particulières au cœur du reste de SN 1987A. C'est ce qu'explique dans un communiqué de l'University College London (UK) l'astrophysicien Mike Barlow :

« Notre détection avec les spectromètresspectromètres MIRIMIRI et NIRSpecNIRSpec de James-Webb de fortes raies d'émissions d'argonargon et de soufresoufre ionisées depuis le centre même de la nébuleusenébuleuse qui entoure SN 1987A est une preuve directe de la présence d'une source centrale de rayonnements ionisants. Nos données ne peuvent être associées qu'à une étoile à neutrons comme source d'énergie de ce rayonnement ionisant.

Ce rayonnement peut être émis depuis la surface d'un million de degrés d'une étoile à neutrons chaude, ainsi que par une nébuleuse issue de ventsvents de matière d'un pulsarpulsar qui aurait pu être créée si l'étoile à neutrons tournait rapidement et entraînait des particules chargées autour d'elle. Le mystère de savoir si une étoile à neutrons se cachait dans la poussière durait depuis plus de 30 ans et il est passionnant que nous l'ayons résolu. »

Le télescope James-Webb révèle un nouveau visage d'une mythique supernova !

Article de Laurent SaccoLaurent Sacco, publié le 04/09/2023

Le James-Webb continue de renouveler nos connaissances de certains astres autrefois observés avec Hubble et d'autres télescopes en orbiteorbite, comme SpitzerSpitzer et ChandraChandra. Aujourd'hui, c'est vers les restes de la supernovarestes de la supernova mythique observée sur Terre en 1987 que le télescope spatial a tourné son regard dans l'infrarouge proche.

Il est bien connu que quand on décompte les supernovaesupernovae dans les autres galaxiesgalaxies sur une année, tous types confondus (SN II et SN Ia notamment), on est conduit à estimer qu'en moyenne trois à quatre supernovae par siècle devraient se produire dans notre Voie lactée. Or, l'avant-dernière connue par exemple, avant les observations récentes de Chandra, date d'il y a 330 ans environ. Il s'agit de Cassiopée A, et contrairement à celles de 1572 et 1604, observées en lumière visible par Tycho Brahe (SN 1572) et Johannes KeplerJohannes Kepler (SN 1604), elle ne semble pas avoir été notée par des astronomes. Elle n'a été découverte qu'en radio et en 1947.

Les astrophysiciens estiment toutefois qu'un tel déficit en supernovae est apparent. En effet, notre Voie lactée contient de nombreux nuages de poussières qui absorbent fortement la lumière visible sur des distances interstellaires. Il n'en reste pas moins que les scientifiques sont assez frustrés de ne pas pouvoir étudier de près et même tout simplement de ne pas pouvoir observer à l'œilœil nu un exemple de ces catastrophes cosmiques.

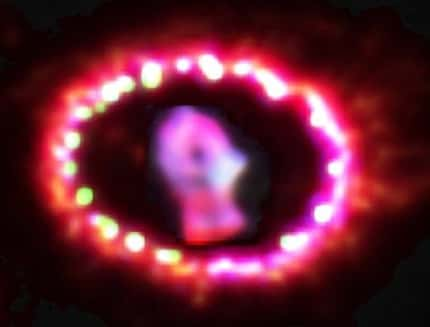

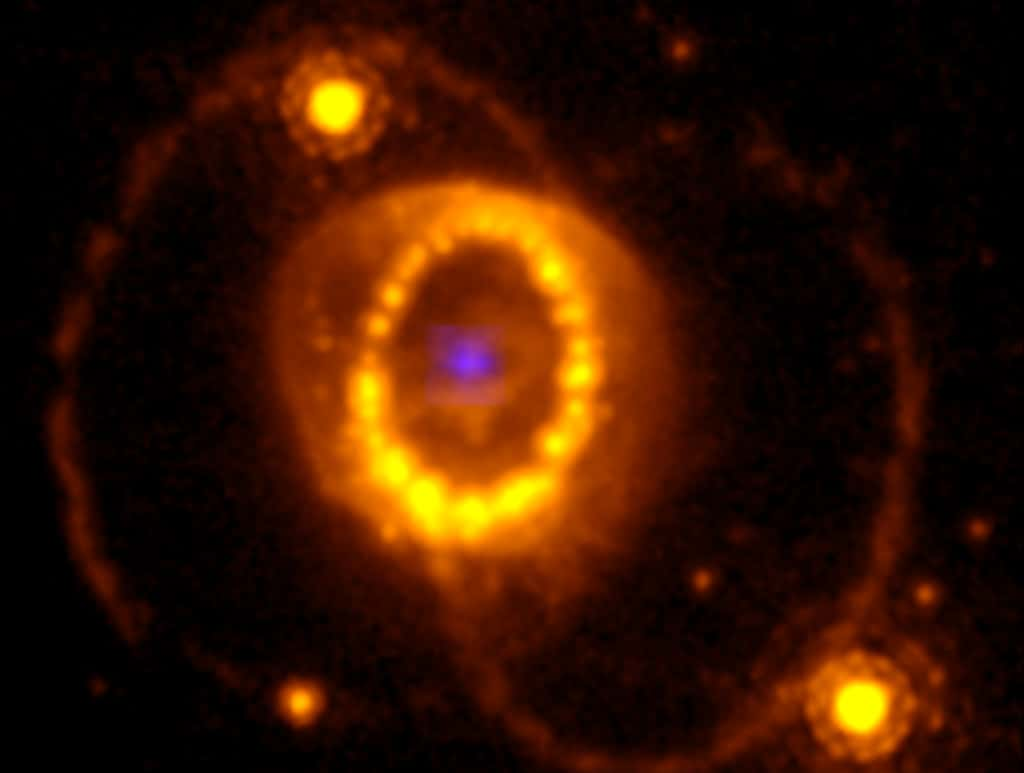

Depuis sa découverte, des télescopes du monde entier et de l'espace ont observé la supernova 1987A. Cela inclut l'observatoire à rayons X Chandra de la Nasa, qui a examiné cet objet à plusieurs reprises au cours de ses 17 années d'opérations scientifiques. De 1999 à 2013, les données de Chandra ont montré un anneau d'émission de rayons X en expansion qui devenait de plus en plus brillant. Cela a été produit par l'onde de choc de l'explosion d'origine qui avait éclaté et réchauffé l'anneau de gaz entourant la supernova. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur « Sous-titres » et enfin sur « Traduire automatiquement ». Choisissez « Français ». © Chandra X-ray Observatory

Une supergéante bleue de 20 masses solaires

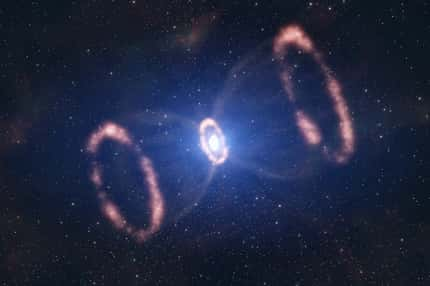

Par chance, c'est presque ce qui s'est passé lorsque l'on a détecté SN 1987A à seulement 168 000 années-lumière de notre Galaxie dans le Grand Nuage de Magellan. Depuis sa découverte en février 1987, les astrophysiciens ne cessent d'étudier l'évolution du reste de cette gigantesque explosion d'une étoile que l'on a pu repérer sur d'anciennes images et que l'on a appelée Sanduleak -69° 202a, en abrégé SK-69 202. C’était une supergéante bleue, née il y a 10 millions d'années d'une collision stellaire avec fusion et 20 fois plus massive que le Soleil, et qui avait été cartographiée à l'origine par l'astronome roumano-américain Nicholas Sanduleak en 1970.

Les chercheurs ont pour cela mobilisé presque toutes les bandes de longueurs d'ondelongueurs d'onde allant des rayons gammarayons gamma à la radio pendant près de 40 ans. Il y a ainsi eu des observations faites avec Hubble et Chandra. On ne sera donc pas surpris que ce soit aujourd'hui au tour du télescope spatial James-Webb, comme l'explique un communiqué de la Nasa.

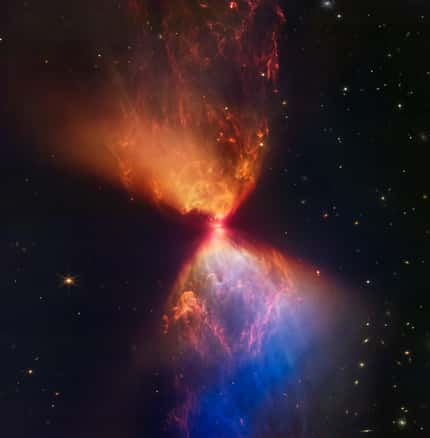

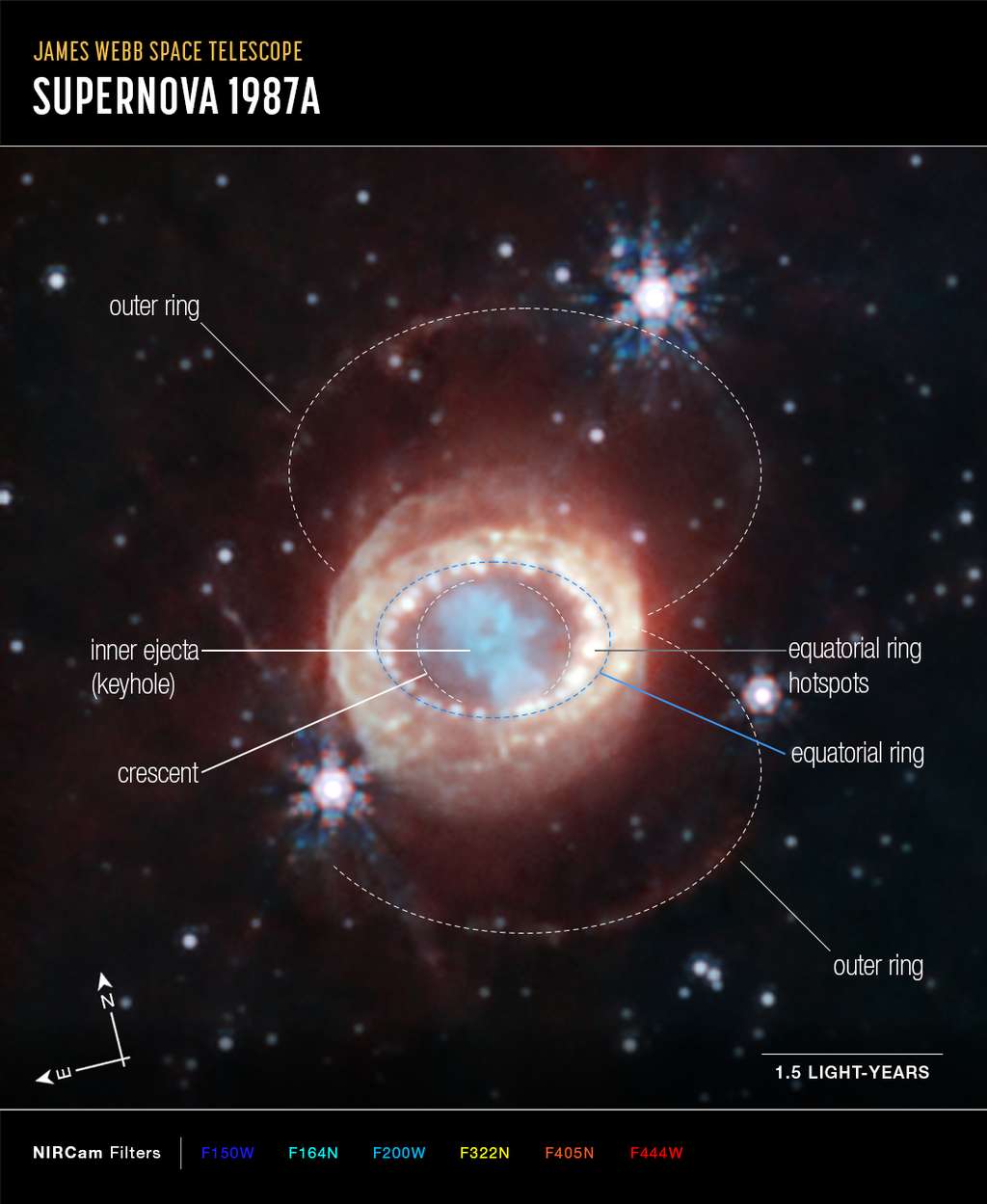

Les nouvelles observations ont été faites avec l'instrument NIRCamNIRCam de Webb (Near Infrared Camera). On a ainsi obtenu l'image d'une structure centrale du reste de la supernova en forme de trou de serrure. Elle est remplie de gazgaz et de poussières si densément que même la lumière dans le proche infrarouge détectée par Webb ne peut pas la traverser, formant ainsi le « trou » sombre dans le trou de la serrure.

Un reste de supernova en évolution continuelle

On observe toujours un anneau équatorial brillant formé de matériaux éjectés des dizaines de milliers d'années avant l'explosion de la supernova et qui contient des points chaudspoints chauds brillants, apparus lorsque l'onde de choc de la supernova a rattrapé la matière de l'anneau.

Le communiqué explique aussi que la sensibilité et la résolutionrésolution spatiale inégalées de Webb ont révélé de petites structures en forme de croissant. On pense que ces croissants font partie des couches externes de gaz projetées par l'explosion de la supernova. Il conclut en rappelant que « malgré les décennies d'études depuis la découverte initiale de la supernova, plusieurs mystères demeurent, notamment concernant l’étoile à neutrons qui aurait dû se former à la suite de l'explosion de la supernova.

Comme Spitzer, Webb continuera à observer la supernova au fil du temps. Ses instruments NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) et Miri (Mid-Infrared Instrument) offriront aux astronomes la possibilité de capturer de nouvelles données infrarouges haute-fidélité au fil du temps et d'acquérir de nouvelles connaissances sur les structures en croissant nouvellement identifiées. De plus, Webb continuera de collaborer avec Hubble, Chandra et d'autres observatoires pour fournir de nouvelles informations sur le passé et l'avenir de cette supernova légendaire ».