Le James-Webb ne permet pas seulement de tester nos idées sur la cosmogonie des galaxies, mais aussi celle des étoiles et de leurs disques protoplanétaires. Il vient de fournir des images montrant de jeunes étoiles en formation lançant des jets bipolaires selon leur axe de rotation sur elles-mêmes. Or, ces jets apparaissent pour la première fois alignés... Une énigme de plus pour la cosmogonie ?

au sommaire

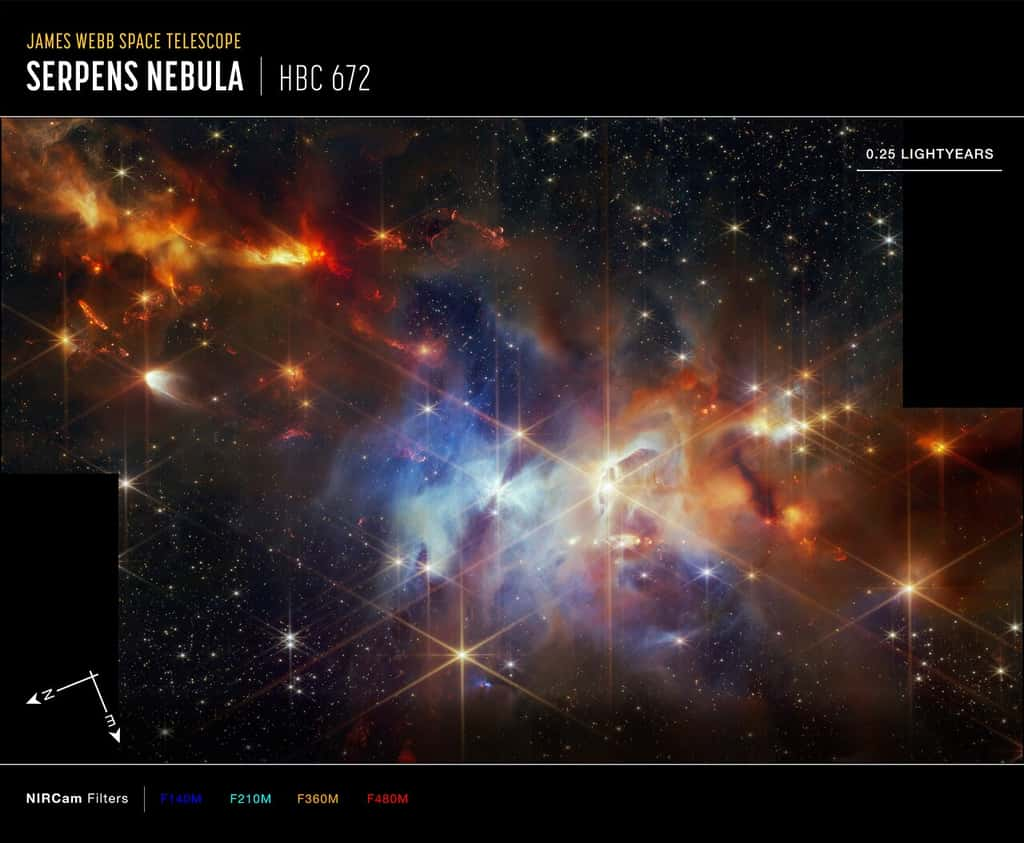

La Nasa et l'ESA viennent de révéler de nouvelles images prises par la caméra proche infrarougecaméra proche infrarouge (NIRCam) du télescope spatial James-Webb dans un communiqué qui accompagne une publication dans The Astrophysical Journal. Il y est question d'un phénomène étonnant que le JWSTJWST a débusqué en étudiant une région de formation d'étoiles dans la Voie lactée, connue sous le nom de la nébuleusenébuleuse du Serpent, plus précisément dans la partie nord de cette jeune région contenant des protoétoilesprotoétoiles en pleine croissance et même celles déjà devenues des étoiles sur la séquence principaleséquence principale, comme disent les astrophysiciensastrophysiciens dans leur jargon - c'est-à-dire dont le noyau est devenu assez chaud pour que des réactions thermonucléaires de fusionfusion se soient juste enclenchées récemment.

On sait que ces jeunes objets observés ailleurs dans notre GalaxieGalaxie produisent des jets bipolaires de matièrematière mais, curieusement, dans les observations du JWST on constate maintenant dans la région nord de la nébuleuse du Serpent que plusieurs de ces jets sont presque parallèles.

Une énigme pour la cosmogonie stellaire ?

En fait, il s'agit de la première observation d'une des prédictions de la théorie moderne de la naissance des étoiles et des disques protoplanétairesdisques protoplanétaires les entourant. Ce phénomène n'est donc pas vraiment une surprise. On le découvre aujourd'hui seulement, parce que la NIRCam permet des observations à des résolutionsrésolutions inédites dans l'infrarouge proche, révélant des détails plus fins et plus petits qu'auparavant avec d'autres télescopes spatiaux, par exemple le défunt Spitzer.

Pour comprendre de quoi il en retourne, quelques rappels de cosmogonie planétaire sont nécessaires. Les premières ébauches d'une théorie scientifique moderne à ce sujet sont dues à Kant et Laplace.

Selon eux, le Système solaireSystème solaire provient de l'effondrementeffondrement d'un nuagenuage de gazgaz et de poussière en rotation. La force centrifugeforce centrifuge perpendiculaire à l'axe de rotation s'opposant à la contraction de ce nuage, il s'aplatit formant donc un disque protoplanétaire où la poussière s'agglomère en cailloux qui, eux-mêmes, finiront par former des embryonsembryons de planètes - pour faire court. Le scénario s'est considérablement affiné au cours de la seconde moitié du XXe siècle et au début du XXIe.

Sean Raymond, astrophysicien au Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, nous parle de la formation du Système solaire selon le scénario standard par accrétion de planétésimaux donnant des embryons planétaires. © Ideas in Science

Un des points clés à avoir à l'esprit : l'une des lois fondamentales de la mécanique de Newtonmécanique de Newton, celle dite de la conservation du moment cinétiquemoment cinétique. Quand un corps en rotation se contracte, comme une patineuse regroupant ses bras, cela conduit à une augmentation de sa vitesse de rotationvitesse de rotation et inversement.

Dans le cas du SoleilSoleil, celui-ci, qui contient pourtant la majorité de la massemasse du Système solaire, tourne beaucoup moins rapidement que prévu. Il a donc existé un mécanisme qui a éjecté une partie du moment cinétique initial du nuage protosolaire.

On a des théories au sujet des mécanismes impliqués. D'abord, en se contractant comme un gaz comprimé, ce nuage s'est échauffé au point qu'une partie de la matière s'est ionisée, produisant donc des courants électriquescourants électriques, puis des champs magnétiqueschamps magnétiques. Le nuage lui-même devait en contenir initialement car on sait que notre Voie lactée en est parcourue.

Un filament magnétisé où naissent des étoiles

Des calculs et des simulations montrent alors que les champs magnétiques influencent non seulement la contraction du nuage, mais aussi sa rotation et donc in fine celle d'une protoétoile en formation dans son cœur par effondrement gravitationnel. Des lignes de champs magnétiques se retrouvent alors en connexion avec les mouvementsmouvements de matière, par exemple celui de rotation du disque protoplanétaire et de sa jeune étoile en freinant sa rotation. Il faut toutefois toujours dissiper du moment cinétique, et c'est ce que va faire l'apparition de jet bipolaire emportant de la matière en mouvement tourbillonnant autour de l'axe des jets.

Cette vidéo agrandie montre la position relative de la nébuleuse du Serpent dans le ciel. Elle commence par une photo prise au sol par le regretté astrophotographe Akira Fujii, puis passe à une image du Digitized Sky Survey. Ensuite, une image du télescope spatial Spitzer de la Nasa apparaît, et enfin la vidéo arrive à l'image du Serpent prise par le télescope spatial James-Webb de la Nasa, ESA, CSA. © Nasa, ESA, CSA, A. Pagan (STScI) Remerciements : Akira Fujii, Digitized Sky Survey, Spitzer Space Telescope

Alors que l'on n'avait observé jusqu'à présent que des étoiles en cours de formation issues presque en même temps d'un nuage de matière s'effondrant et se fragmentant en étoile individuelle ou formant des systèmes multiples, on avait prévu que l'état de rotation de la matière à plus faible échelle dans ce nuage pouvait conduire à des groupes d'étoiles dont les axes de rotation étaient presque parallèles.

Dans les observations du JWST, on constate également que les étoiles avec des jets bipolaires parallèles voient ceux-ci également alignés avec l'axe d'un filament de gaz et de poussière contenant la région de formation stellaire de la nébuleuse du Serpent, axe lui-même déterminé par des lignes de champs magnétiques.

Pour les astrophysiciens, il s'agit donc au final de la première preuve que des étoiles nées en même temps dans un nuage de matière peuvent bel et bien, comme le prédisaient les modèles, avoir des axes de rotation fixés par la rotation globale du nuage, qui plus est en relation avec des champs magnétiques galactiques.

La nébuleuse du Serpent observée

La nébuleuse du Serpent n'a qu'un ou deux millions d'années, ce qui est très jeune en matière cosmique. Elle abrite également un amas particulièrement dense d'étoiles nouvellement formées (environ 100 000 ans) au centre de cette image, dont certaines atteindront éventuellement la masse de notre Soleil.

Le Serpent est une nébuleuse par réflexion, ce qui signifie qu'il s'agit d'un nuage de gaz et de poussière qui ne crée pas sa propre lumièrelumière, mais brille en réfléchissant la lumière des étoiles proches ou à l'intérieur de la nébuleuse.

Ainsi, dans toute la région de cette image, des filaments et des volutes de différentes teintes représentent la lumière des étoiles réfléchies par les protoétoiles encore en formation dans le nuage. Dans certaines zones, il y a de la poussière devant ce reflet, qui apparaît ici dans une teinte orange diffuse.

Cette région a été le théâtre d'autres découvertes fortuites, notamment l'ombre de la chauve-sourischauve-souris qui bat, et qui doit son nom aux observations de 2020 du télescope spatial Hubbletélescope spatial Hubble de la Nasa-ESA, qui ont révélé qu'elle « battait » ou se déplaçait. Cette caractéristique est visible au centre de l'image de Webb.

Un résumé de la découverte. © Nasa, ESA, CSA, STScI, K. Pontoppidan (NASA’s Jet Propulsion Laboratory), J. Green (Space Telescope Science Institute)