Au cœur de la galaxie OJ 287 – un blazar, comme l'appellent les chercheurs –, il y a un trou noir supermassif qui émet de puissants jets de matière. Un ? Peut-être deux estiment aujourd’hui des astronomes après être allés voir de près ce qu’il s’y passe.

au sommaire

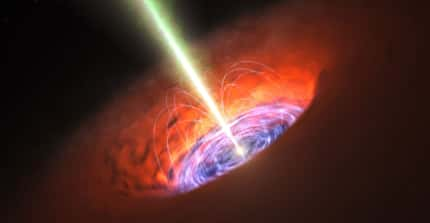

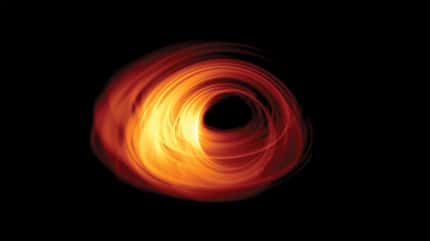

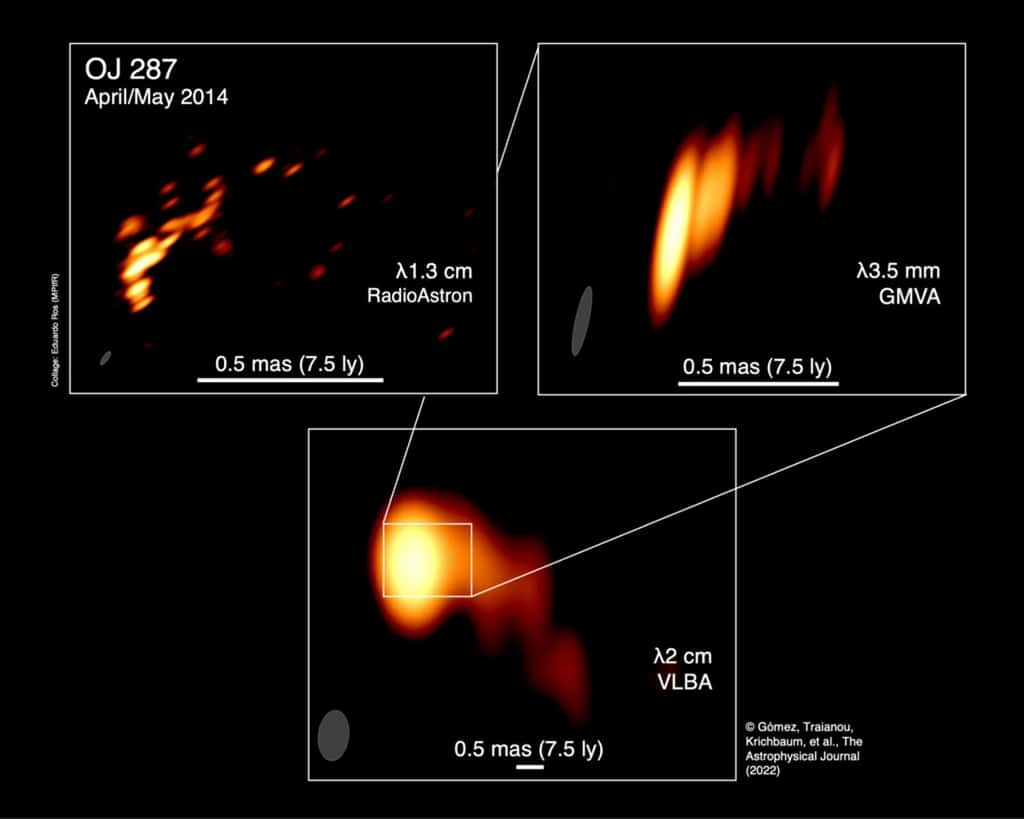

Dans l'immensité de notre Univers, il est des galaxies dont le trou noir supermassif central est dit actif. Parce qu'il engloutit les gaz et les étoiles environnants et émet, ce faisant, de puissants jets de matière. Lorsque ces jets sont dirigés directement sur notre Terre, les astronomesastronomes qualifient la galaxie en question de blazarblazar. Et c'est l'un de ces objets remarquables, la galaxie OJ 287, qu'une équipe internationale de chercheurs vient de cartographier avec la plus haute résolutionrésolution pouvant être obtenue avec des observations astronomiques, soit une résolution angulaire de 12 microsecondes d'arc dans la gamme radio.

Ils ont pour cela mobilisé la puissance exceptionnelle de l'interférométrieinterférométrie à très longue distance. Combinant les signaux reçus par douze radiotélescopesradiotélescopes - dont un embarqué à bord d'un satellite russe -, ils ont en effet construit un immense télescope virtuel d'un diamètre de pas moins de 193.000 kilomètres !

Un trou noir supermassif ou peut-être deux

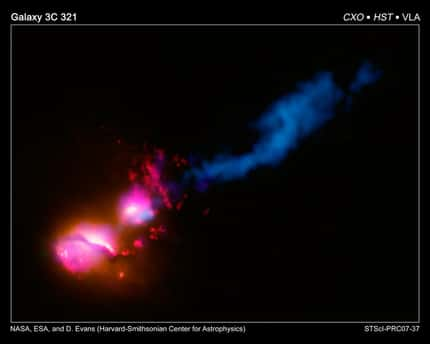

Ces images interférométriques prises dans quatre longueurs d'ondelongueurs d'onde différentes apportent aux chercheurs des informations sur la nature du blazar OJ 287. Plusieurs nœudsnœuds d'émissionémission dans le jet, une courbure qui augmente avec l'augmentation de la résolution angulaire, une polarisation du rayonnement qui trahit un champ magnétique à prédominance toroïdale, un évasement de certaines parties du jet interne de plasma.

Toutes ces données semblent indiquer que la galaxie OJ 287 cache en réalité non pas un, mais bien deux trous noirs supermassifstrous noirs supermassifs tournant l'un autour de l'autre. Le trou noir secondaire se trouvant sur une orbiteorbite elliptique très étroite et traversant le disque d'accrétiondisque d'accrétion du trou noir primaire deux fois tous les douze ans. Les partenaires de ce système binairesystème binaire suspecté sont aujourd'hui tellement proches l'un de l'autre qu'ils devraient émettre des ondes gravitationnelles susceptibles de devenir bientôt détectables. Mais les chercheurs ne perdent pas de vue que leurs observations pourraient également être causées par d'autres effets. Affaire à suivre, donc...

En vidéo : le secret des blazars

Une nouvelle preuve de l'existence de trous noirs supermassifs au cœur des noyaux actifs de galaxiesnoyaux actifs de galaxies vient d'être apportée par une étude patiente et à haute résolution par le Very Long Baseline Array (VLBA). Cette puissante technique d'interférométrie en ondes radio a permis aux astrophysiciensastrophysiciens de plonger à l'intérieur du jet de particules chargées produit par un blazar. La théorie colle parfaitement aux observations...

Article de Laurent SaccoLaurent Sacco paru le 02/05/2008

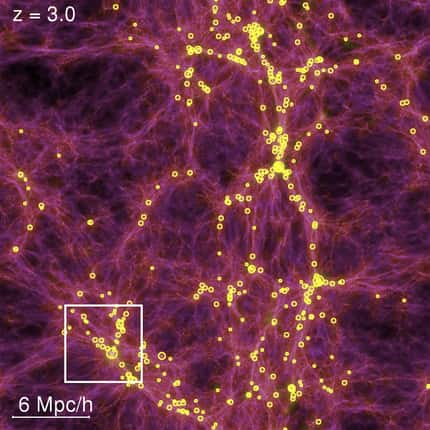

La découverte des quasarsquasars au début des années 1960 a non seulement marqué le retour sur le devant de la scène de la relativité généralerelativité générale mais elle a aussi constitué le début de la fin pour le modèle de la cosmologiecosmologie stationnaire de Hoyle et Bondi. Dès lors, l'astrophysiqueastrophysique relativiste allait se développer rapidement et puissamment sous l'impulsion de géants comme Chandrasekhar et Zeldovitch.

Pour expliquer la formidable énergieénergie rayonnée par des objets se trouvant dans un volumevolume dont le diamètre devait être inférieur à une année-lumièreannée-lumière, il fallait faire intervenir des astresastres générant un champ de gravitationgravitation relevant du domaine de la relativité générale d'EinsteinEinstein.

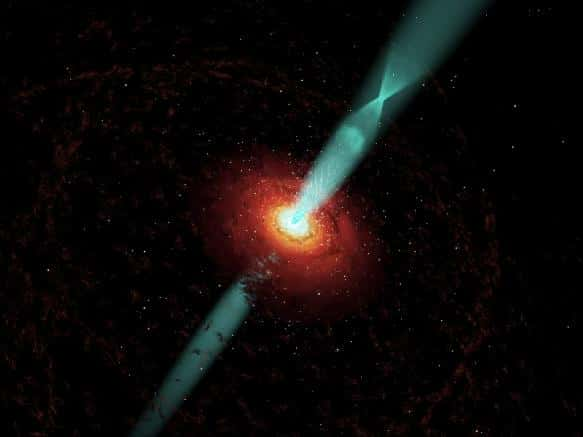

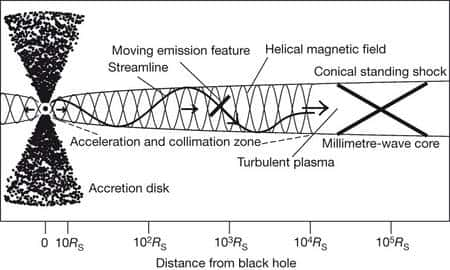

Selon la théorie proposée en 1977 par Blandford et Znajek, les quasars devaient tirer leur fantastique énergie des processus d'accrétion et de magnétohydrodynamique relativiste produits par un trou noir de Kerr en rotation et dont la massemasse devait dépasser le million de masses solaires. Les puissants jets de particules observés seraient ainsi alignés avec l'axe de rotation du trou noir. En tordant des lignes de champs magnétiqueschamps magnétiques générées par un effet dynamoeffet dynamo, cette rotation serait responsable des processus d'accélération et d'expulsion des particules présentes dans le jet. Mais comment en être sûr ?

Un réseau de radiotélescopes pour guetter l'onde choc

La théorie prédit naturellement que l'enroulement des lignes de champs magnétiques par la rotation du trou noir implique un mouvementmouvement hélicoïdal pour les particules accélérées se déplaçant le long du jet. De plus, le rayonnement produit à différentes longueurs d'onde sera plus intense parallèlement au jet et surtout, passé certaines distances en s'éloignant du trou noir central le long du jet, une onde de choc doit se produire créant de brusques émissions dans le visible, mais aussi en rayons Xrayons X et gamma.

Alan Marscher, un astrophysicien de l'Université de Boston, a alors entrepris avec ses collègues d'observer BL Lacertae, une galaxie possédant un noyau actif et servant de référence pour définir ce qu'on appelle des objets BL Lac. Situé à 950 millions d'années-lumière de la Terre, cet objet est un blazar, c'est-à-dire un quasar produisant des jets de particules dont l'un est orienté en direction de notre Galaxie.

En utilisant le réseau de radiotélescopes connu sous le nom de VLBA, les chercheurs ont pu suivre en détail le mouvement d'un paquetpaquet de particules éjecté par le trou noir central de BL Lacertae, émettant en ondes radios. Parallèlement, d'autres télescopestélescopes capables d'observer les émissions en optique, rayons X et gamma furent mobilisés pendant plusieurs années pour observer les rayonnements en provenance du jet du blazar. Lorsque le paquet de matière est arrivé exactement à la distance où la théorie prédisait que devaient se produire de brusques bouffées de rayonnements en gamma, X et visible, les astrophysiciens ont constaté que leurs calculs collaient parfaitement à la réalité.

Il ne s'agit pas seulement d'un succès théorique renforçant considérablement la confiance en la théorie des trous noirs comme source d'énergie des quasars, il s'agit aussi d'un impressionnant succès du point de vue des observations car l'on a ainsi réussi à suivre de façon fine les détails des processus au cœur d'un jet de quasars.