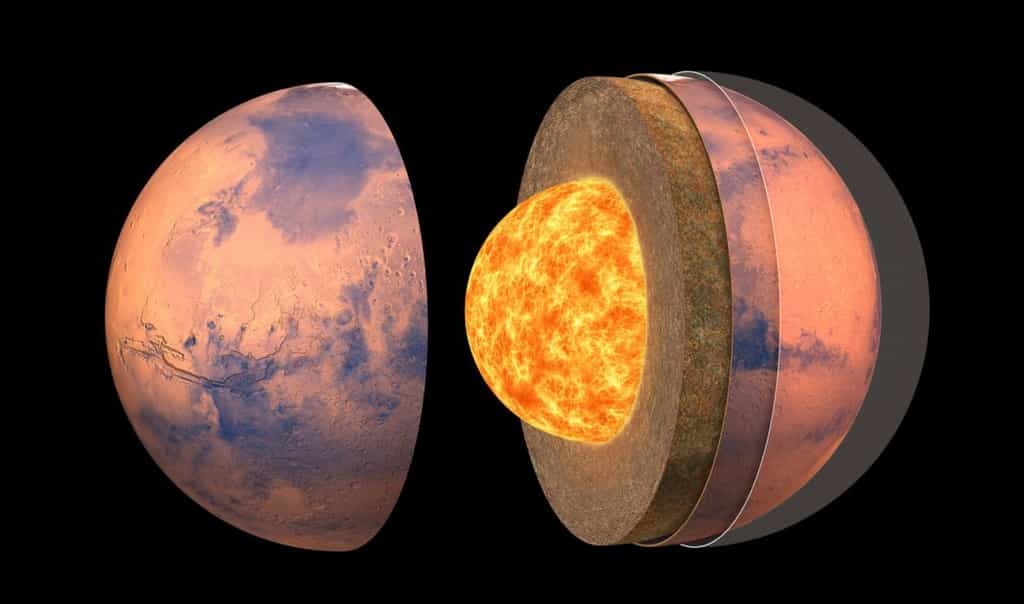

La planétologie comparée vient de faire un nouveau bond grâce aux données de la mission InSight, notamment via les ondes sismiques détectées avec l'instrument Seis sur Mars. Après la Terre et la Lune, nous disposons donc de connaissances sur la structure interne d'une nouvelle planète rocheuse qui elle aussi comporte une croûte, un manteau et un noyau.

au sommaire

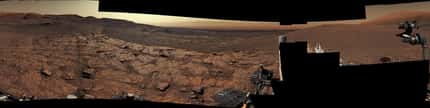

L'équipe internationale de planétologues de la mission InSight de la Nasa vient de publier trois articles dans la revue Science qui montrent le chemin parcouru depuis les missions Viking des années 1970, les premières à débuter sérieusement l'exploration de Mars au sol. Carl Sagan n'est hélas plus là pour prendre connaissance des résultats révélés dans ces articles (et les commenter) qui nous annoncent que l'on a enfin une première image complète et précise, autant qu'il se peut actuellement, de la structure interne de Mars.

Les planétologues spécialisés dans la géologiegéologie et la géophysique martienne avaient déjà pu atteindre quelques conclusions il y a des années en étudiant le champ de gravité et la topographie martienne, mettant en relation les données dans ces domaines avec les informations minéralogiques et cosmochimiques fournies par l'étude des météorites martiennes (en science planétaire comme en astrophysique, la structure microscopique du monde et sa structure macroscopique entretiennent des liens de causalité étroits). On savait ainsi que l'épaisseur de la croûtecroûte de la Planète rouge devait être comprise entre 30 et 100 kilomètres. Mais on ne pouvait pas aller très loin avec d'autres données en ce qui concerne la structure profonde de Mars, tout au plus on en avait déduit qu'un noyau devait bien exister, avec un rayon dont la valeur était estimée entre 1.400 et 2.000 kilomètres.

Les articles publiés dans Science par la collaboration InSight concernent la croûte, le manteau et le noyau de Mars. Le premier fait état de plusieurs discontinuités physiques et peut-être aussi chimiques dans la croûte martienne. Comme l'explique un communiqué du CNRS, une première se trouve à environ 10 km de profondeur et les géologuesgéologues martiens avancent qu'elle traduirait l'existence de roches très altérées, résultant d'une très ancienne circulation de fluide. En dessous, une structure géologique peu altérée existerait avec une seconde discontinuité vers 20 km, puis une troisième, moins marquée, vers 35 km.

Une présentation de début 2018, avant son lancement, de la mission InSight (acronyme de l'anglais Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport ; en français : Exploration interne par les sondages sismiques, la géodésie et les flux thermiques). La vidéo explique pourquoi les planétologues veulent comprendre l'intérieur de Mars et pourquoi elle ne possède plus de champ magnétique. © Cnes

Gravité, champ magnétique et sismologie, les sondes des géophysiciens internes

Une analyse ingénieuse des ondes sismiquesondes sismiques rendue possible par l'expérience Seis (Seismic Experiment for Interior Structures), en quelque sorte constituée de trois sismomètressismomètres, permet de conclure maintenant que Mars possède un noyau ferreux liquide dont le rayon est compris entre 1.790 km et 1.870 km et contenant des éléments légers tout comme dans le cas du noyau de la Terre. Mais, comme il n'existe rien d'autre qu'un champ magnétique crustal fossile sur Mars, ce noyau liquide ne contient pas l’équivalent de la géodynamo terrestre de nos jours.

Par contre, le manteaumanteau martien semble constitué d'une seule enveloppe minérale, similaire à celle du manteau supérieur de la Terre. Mais l'analogue du manteau inférieur dominé par de la bridgmanite semble absent, ce qui a des conséquences sur l'état convectif du manteau de Mars. Comme l'explique Philippe Lognonné dans un article de The Conversation France, Professeur en Géophysique et Planétologie à l'Institut de physique du globe de Paris (IPGP) et qui est l'investigateur principal de Seis à l'Institut de physique : « Si elle avait existé sur Mars, une telle couche aurait « boosté » la convectionconvection et donc le volcanismevolcanisme, en particulier pendant les 500 premiers millions d'années. »

On aboutit à ces conclusions en cherchant notamment à faire coller des observations avec des milliers de modèles numériquesmodèles numériques du manteau et du noyau martiens dépendant de plusieurs paramètres ajustables, un peu comme si l'on cherchait les caractéristiques exactes d'un instrument de musique en comparant le son produit par toute une famille d'instruments supposés similaires à celui que l'on entend sans le voir. C'est ce que l'on appelle la résolutionrésolution d'un problème inverse dans le jargon des physiciensphysiciens mathématiciensmathématiciens.

Précisons un peu tout cela.

Comme dans le cas de notre Planète bleue, la révolution dans la détermination de la structure interne de Mars est donc venue de la sismologiesismologie. On ne peut avoir qu'une pensée émue pour les pionniers de cette science au début du XXe siècle qui, en posant ses bases aussi bien théoriques que pratiques avec des sismomètres mécaniques et électromécaniques ont rendu plus généralement possible l'étude des planètes rocheusesplanètes rocheuses mais aussi des étoilesétoiles comme le SoleilSoleil, via l'astérosismologie. Déjà à cette époque, dit-on, le génial géophysicien, astronome et mathématicien britannique Harold Jeffreys se préoccupait de déterminer l'origine des planètes et utilisait donc la Terre comme le seul laboratoire disponible à son époque pour en percer le mystère de sa cosmogonie, ce qui va le conduire à faire progresser la science de la sismologie au point de démontrer rigoureusement l'existence du noyau de la Terrenoyau de la Terre.

Aussi bien dans le cas de la Terre que de Mars, pour déterminer leur structure interne, les planétologues ont pu s'appuyer au départ sur l'étude du champ de gravitation de ces planètes et de leurs mouvementsmouvements de rotation, et cela continue aujourd'hui en combinaison avec l'étude des ondes sismiques.

Les distributions de matièrematière à l'intérieur des planètes étant différentes en densité, le champ de gravité l'est forcément localement juste à l'extérieur des planètes, de sorte que des mesures de gravimétriegravimétrie en surface, et surtout des mouvements précis de sondes en orbiteorbite parcourant les vallées et les bosses des surfaces équipotentielles du champ gravitationnel générées par ces astresastres, permettaient déjà de se faire des idées sur ce que dissimulaient les surfaces de la Terre et de Mars.

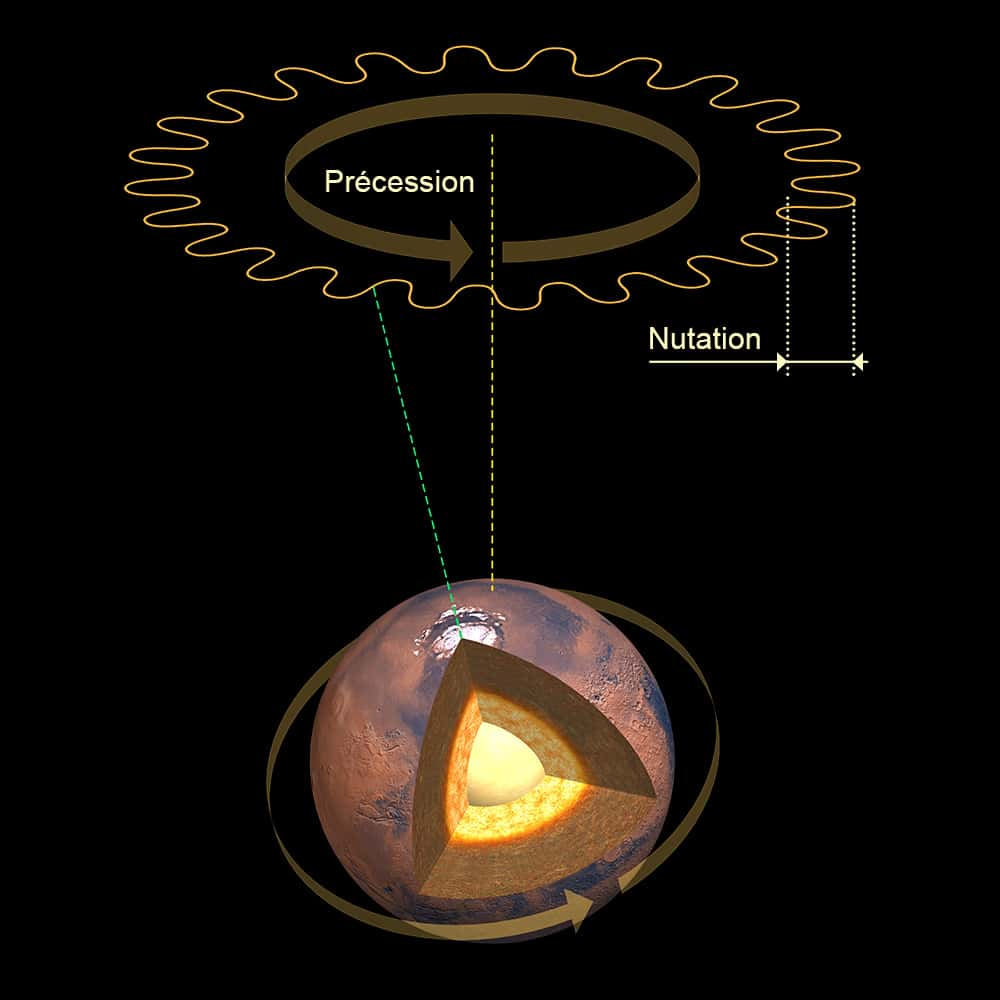

On peut également prendre en compte ce que l'on appelle le tenseurtenseur du moment d'inertieinertie d'une planète, lequel dépend aussi des distributions de matière et de la figure d'une planète. Injecté dans les fameuses équationséquations d'Euler d'un corps solidesolide en rotation, il va déterminer comment l'axe de rotation d'une planète soumise à des forces gravitationnellesforces gravitationnelles externes, ou des modifications des distributions de matière à l'occasion par exemple de séismesséismes, va changer au cours du temps. Ainsi, l'étude des mouvements de l'axe de rotation de la Terre, qui se manifestent par exemple sous la forme d'une dérive de ses pôles géographiques, s'était elle aussi révélée précieuse pour avoir des contraintes sur la structure interne de notre Planète bleue.

Dans le cas de la mission InSightmission InSight, c'est la nutationnutation et la précessionprécession de l'axe de rotation de Mars qui ont été utilisées grâce à l'instrument Rise (Rotation and Interior Structure Experiment) qui ont fourni des contraintes sur le noyau de la planète.

La mission spatiale internationale martienne, InSight, pilotée par l’Agence spatiale américaine (Nasa) a décollé en mai 2018 de la base de Vandenberg en Californie. Sept enseignants-chercheurs et chercheurs du Laboratoire de planétologie et géodynamique de Nantes (LPG – Université de Nantes – Université d’Angers - CNRS) participent à cette mission dont l'un des objectifs est d'évaluer la sismicité de Mars et estimer l'épaisseur des différentes couches qui composent la Planète rouge. Retour sur l’historique de la mission, ses contraintes et ses enjeux scientifiques. Ce documentaire a été réalisé en collaboration avec le Pôle audiovisuel et multimédia de l’Université de Nantes, le Cnes et l’Institut de Physique du Globe de Paris et il précise comment l'étude de Mars est rendue possible par les instruments d'InSight. © UnivNantes

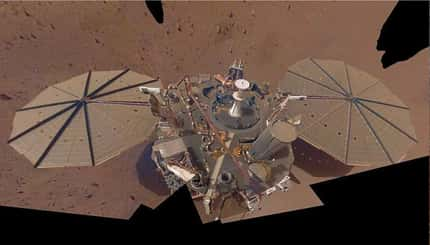

Seis, un sismomètre d'exception

Aujourd'hui, ce sont plus de 600 évènements sismiques martiens, qui ont été enregistrés et analysés par l'équipe internationale du Mars QuakeQuake Service (MQS) de la mission InSight, qui se sont montrés bavards. Les données sismiques couvrent une année martienne (soit presque deux années terrestres) surveillée quotidiennement par Seis, qui est un sismomètre à très large bande d’exception déposé par le bras robotiquerobotique de la sonde InSight à la surface de Mars, lointain cousin évolué des sismomètres emportés jadis par les sondes Vikingsondes Viking.

Sur Terre, il existe des milliers de stations permettant de mesurer les ondes sismiques, leurs types, leurs temps d'arrivée, l'énergieénergie associée, de sorte que l'on peut s'en servir pour localiser les sources des ondes sismiques par triangulationtriangulation et aussi remonter à la nature et à la répartition des roches à l'intérieur de la Terre. En effet, selon la nature des roches et leurs conditions physiques de température et de pressionpression, les types d'ondes, leurs fréquencesfréquences et les temps de trajet ne sont pas les mêmes.

Dans le cas de Mars, il n'y a donc qu'une station d'enregistrement des ondes sismiques, et elle est en surface contrairement à celles sur Terre, qui sont enterrées et donc soustraites à l'action des ventsvents. Même si ceux de Mars sont faibles et que le bruit sismique martien l'est tout autant, il faut filtrer savamment les signaux enregistrés pour ne plus considérer que ceux qui sont bavards sur l'intérieur de Mars.

Seis contient en fait trois sismomètres principaux, comme l'explique Éric Beucler dans la vidéo ci-dessous (6:50). Cela permet de remonter notamment à la direction d'origine des ondes sismiques mesurées. Surtout, les planétologues ont utilisé les décalages entre les différents types d'ondes et leurs différentes fréquences et déphasages, qu'elles se propagent en surface ou en étant réfléchies par des couches internes pour, ce qui va se voir dans les temps d'arrivée des ondes produites par un seul séisme, pour illuminer la structure interne de Mars (voir en complément de la vidéo les explications et les graphiques dans journal CNRS).

Le 26 novembre 2018, le module InSight s'est posé sur le sol martien. Cette mission de la Nasa avait notamment pour but d'installer un sismomètre, afin d'enregistrer les vibrations de la Planète rouge. La surface de Mars est bien connue, grâce aux satellites, alors que très peu de données sur l'intérieur profond existent ; InSight est une mission résolument tournée vers l'intérieur de la planète. Des explications avancées de Éric Beucler qui est Professeur des universités au Laboratoire de planétologie et géodynamique (LPG), Université de Nantes. © UnivNantes