- Découvrez les lunettes et télescopes pour observer le ciel

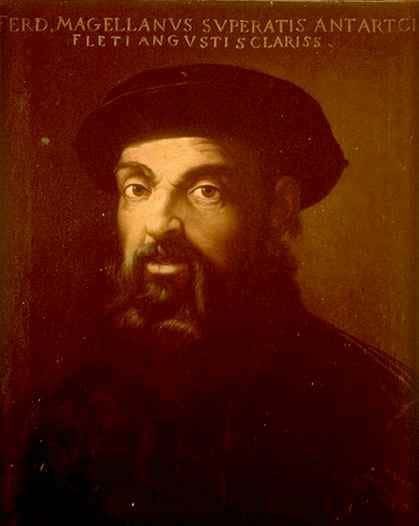

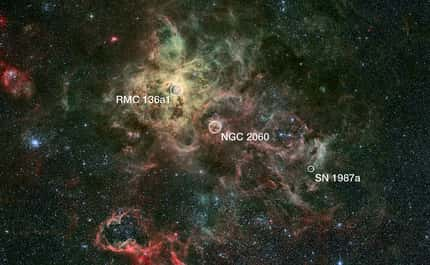

Les astronomesastronomes de l'hémisphère sudhémisphère sud sont des observateurs privilégiés. Leur ciel recèle quelques joyaux comme les Nuages de Magellan dans la constellation du Toucan, deux petites galaxies situées à moins de 200.000 années-lumière de nous. Découvertes par le navigateurnavigateur Ferdinand Magellan au XVIe siècle lors de son tour du monde, ces deux galaxies ont longtemps été considérées comme des satellites de la nôtre. Mais on sait depuis qu'on a mesuré leur vitesse qu'il n'en est rien : elles sont beaucoup trop rapides et ne font que passer.

C'est le Petit Nuage de Magellan (PNM) qui nous intéresse aujourd'hui. Cent fois plus petit que notre galaxie, il compte environ 1 million d'étoilesétoiles. C'est le plus éloigné des deux Nuages, espacé de 75.000 années-lumière de son grand frère. Il y a quelques années le VLTVLT s'était déjà tourné vers un amas d'étoiles du PNM, NGCNGC 330. En étudiant 350 étoiles chaudes, les astronomes avaient mis la main sur un taux élevé d'étoiles Be, des astresastres dotés d'un disque équatorial gazeux qu'on trouve dans des environnements à faible métallicitémétallicité. C'est également dans le PNM que les astrophysiciensastrophysiciens ont découvert des superbulles, des enveloppes de gazgaz et de poussières en expansion, restes d'explosions de supernovaesupernovae.

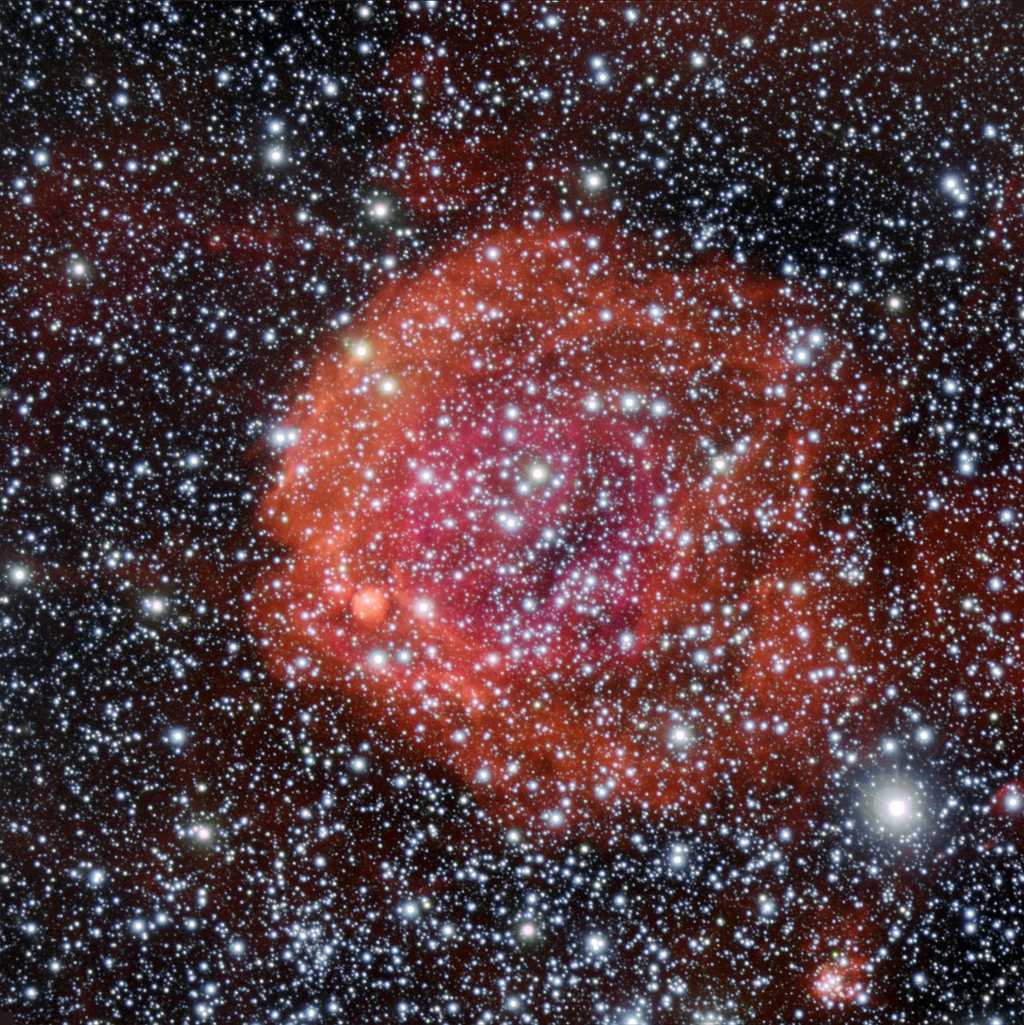

La vie en rose

L'amas NGC 371 niche au milieu d'un joli nuage rose, une région riche en hydrogènehydrogène. Le gaz est devenu lumineux car il est ionisé par les grandes quantités de rayonnements ultravioletsultraviolets émis par les jeunes étoiles de l'amas. L'hydrogène ionisé présente cette belle couleurcouleur caractéristique qu'on retrouve dans la majeure partie des nébuleusesnébuleuses à émissionémission et qui s'étend ici dans toutes les directions sur des centaines d'années-lumière. Les astronomes ont également découvert dans cet amas une grande quantité d'étoiles variablesétoiles variables. Certaines, des céphéides, permettent de mesurer les distances dans l'universunivers. D'autres, des étoiles B à pulsations lentes, sont utilisées en astérosismologie, une technique consistant à mesurer les oscillations de l'astre pour déterminer sa structure interne.

L'image ci-dessous a été réalisée avec l'instrument FORS1, un spectrographespectrographe à large dispersion installé sur le VLT. Elle a été retraitée par l'astronome amateur Manu Mejias qui a obtenu la sixième place au concours des Trésors Cachés 2010 de l'ESO.