- Découvrez les lunettes et télescopes pour observer le ciel

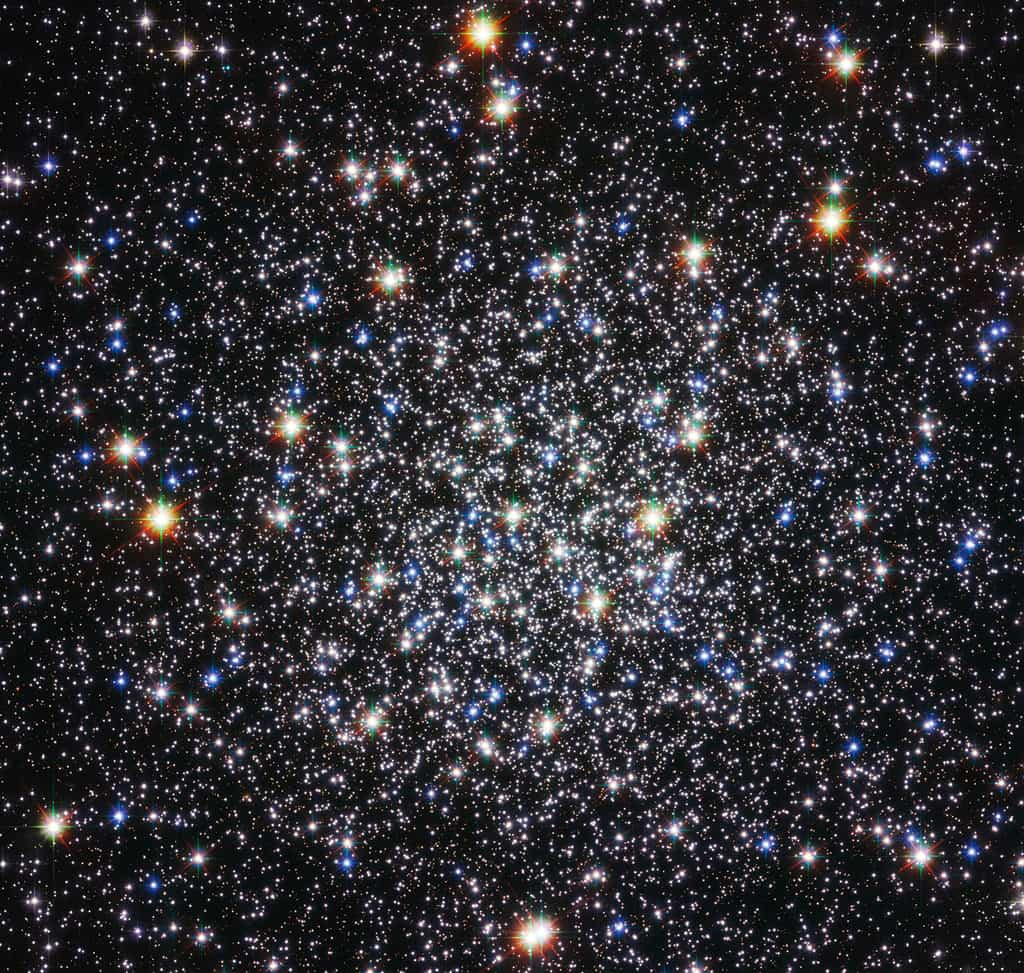

Situé à 23.000 années-lumière de nous dans la constellation d'Ophiuchus, l'amas globulaire M 12 fut découvert par Charles Messier lui-même en 1764. L'astronomeastronome français le classa comme une nébuleuse sans étoiles et c'est William HerschelWilliam Herschel qui parvint à le résoudre en étoiles vingt ans plus tard. Messier 12Messier 12 rassemble environ 200.000 étoiles dans un volumevolume d'une centaine d'années-lumière de diamètre, ce qui est une densité assez faible par rapport à certains amas comme M 107. Les astronomes ont d'ailleurs longtemps hésité pour classer M 12, ne sachant pas trop s'il s'agissait d'un amas ouvertamas ouvert ou d'un amas globulaire. Dans les années 1940 l'astrophysicienastrophysicien américain Harlow Shapley instaura une classification des amas globulaires allant de 1 (pour les plus denses) à 12 pour les moins denses et rangea Messier 12 dans la neuvième catégorie.

Composés d'étoiles âgées, les amas globulaires nés il y a plus de 10 milliards d'années sont un peu la mémoire de la formation de la Voie lactée. Deux-cent d'entre eux sont connus pour orbiterorbiter dans le halo de notre galaxiegalaxie mais les astronomes pensent que la poussière interstellairepoussière interstellaire leur en cache dix fois plus.

Hold-up galactique

Pour avoir une aussi grande longévité, les amas globulaires doivent comporter une quantité importante d'étoiles de faible massemasse qui brûlent leur carburant (l'hydrogènehydrogène) avec parcimonie. Il y a quelques années une équipe d'astronomes italiens, sous la direction de Guido de Marchi, avait utilisé le Very Large Telescope au Chili pour analyser la lumière de plus de 16.000 étoiles de Messier 12. Surprise : dans cet amas, la proportion d'étoiles de faible masse est environ quatre fois plus faible que dans les autres amas globulaires.

Pour Guido de Marchi, l'amas aurait perdu environ 1 million d'étoiles de faible masse depuis sa formation, des astresastres qui ont été arrachés de l'amas par les interactions gravitationnelles avec notre galaxie chaque fois que Messier 12 s'en approche un peu trop près. D'autres études ont également montré la présence de nombreuses sources de rayons Xrayons X au sein de M 12. Comme dans tout amas globulaire, la promiscuité est à l'origine de systèmes d'étoiles binairesbinaires aux orbitesorbites très serrées avec des transferts de matièrematière d'une étoile orbitant autour d'un trou noirtrou noir ou d'une étoile à neutronsétoile à neutrons, ce qu'on appelle des binaires Xbinaires X.

Pour réaliser cette scintillante image de l'amas globulaire Messier 12, le télescope spatialtélescope spatial américain Hubble a effectué différentes expositions avec des filtres ; on observe leurs effets colorés sur les aigrettesaigrettes artificielles qui entourent les étoiles, des aigrettes provoquées par la réflexion de la lumière sur les tiges qui maintiennent le miroirmiroir secondaire du télescope. Le temps total de pose dépasse une trentaine de minutes.