- Découvrez lunettes et télescopes pour observer le ciel

La constellation australe de la Carène est une pouponnière d'objets astronomiques intéressants. On y a par exemple déniché un monstre stellaire double caché dans un petit amas d'étoiles, Westerlund-2 à 26.000 années-lumière de la Terre, les composantes du système WR 20a « pèsent » respectivement 82 et 83 fois la masse de notre Soleil. Un peu plus proche et un peu moins massive, une étoile de Wolf-Rayet éjectant sa matièrematière sous forme d'un anneau a également été surprise par le télescopetélescope infrarougeinfrarouge Wise. Autre curiosité de la constellation, He 2-47. Cette nébuleuse planétairenébuleuse planétaire surnommée « l'étoile de mer » en raison de ses six lobes de poussière et de gazgaz a permis au télescope spatial Hubbletélescope spatial Hubble de retracer l'évolution des étoiles mourantes.

Cette fois-ci c'est le télescope de 2,2 mètres de diamètre de l'ESO au Chili qui a étudié un autre objet astronomique au sein de la Carène, la nébuleuse NGCNGC 3582. Bien qu'il puisse paraître bien modeste en comparaison du Very Large TelescopeVery Large Telescope et de ses miroirsmiroirs de 8,1 mètres, ce télescope a été optimisé grâce à l'ajout d'une caméra grand champ, le WFI (pour Wide Field Imager). Une configuration idéale pour photographier des objets étendus, à l'image des galaxiesgalaxies NGC 300 et NGC 3621 ou de l'amas globulaireamas globulaire M 107.

Des boucles de gaz ionisé

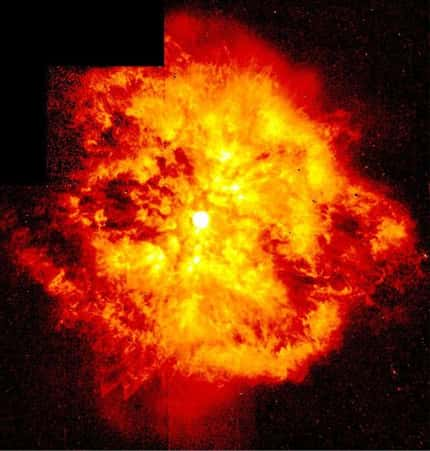

Dans NGC 3582, des étoiles très massives consomment leur carburant à un rythme prodigieux. Après une vie très courte elles explosent en supernovaesupernovae et projettent autour d'elles de la matière. Les ventsvents stellaires façonnent des bulles et des filaments dans le gaz environnant. Ce dernier devient visible sous l'effet des radiations ultraviolettes émises par de toutes jeunes étoiles, révélant les fragiles volutes de la nébuleuse. Au cours de son séjour à l'observatoire du cap de Bonne-Espérance de 1834 à 1838, l'astronomeastronome britannique John Herschel fut le premier à observer cette nébuleuse lors de sa cartographie du ciel austral.

La vision que nous en offre aujourd'hui le télescope de l'ESOESO doit beaucoup à l'astronome amateur américain Joe DePasquale qui dans le cadre du concours « les Trésors cachés 2010 de l'ESO » a réalisé le traitement informatique mettant en valeur les détails de NGC 3582.