Le télescope Hubble n'a rien perdu de son pouvoir de découverte. Ses observations jettent une nouvelle lumière sur une énigme mise en évidence en 1951 par l'astrophysicien Fritz Zwicky, le découvreur de la matière noire dans les amas de galaxies.

au sommaire

Même s'il a fallu attendre le début des années 1930 pour que les astronomesastronomes soient convaincus par les travaux de Edwin HubbleEdwin Hubble que certaines des nébuleuses découvertes dès le XVIIe siècle étaient bien des galaxies semblables à notre Voie lactée et lui étaient donc extérieures, cela fait presque 250 ans que l’on connaît l’existence des amas de galaxies. Ainsi, dès les années 1780, le célèbre astronome français Charles MessierCharles Messier avait déjà constaté une concentration exceptionnelle de nébuleuses dans la constellation de la Vierge. Son contemporain, l'astronome germano-britannique William HerschelWilliam Herschel (né Friedrich Wilhelm Herschel), bien connu pour sa découverte de la planète UranusUranus mais aussi du rayonnement infrarouge, avait lui aussi remarqué l'existence des amas et notamment celui de l'amas de la Chevelure de Bérénice ou amas de ComaComa (Abell 1656).

L'étude des amas de galaxiesamas de galaxies va se développer considérablement au début du XXe siècle grâce notamment aux plaques photographiques. L'un des grands noms de l'astronomie des amas de galaxies des années 1930 aux années 1950 sera l’astrophysicien américano-suisse Fritz Zwicky qui va y découvrir le premier des indices de l’existence de la matière noire.

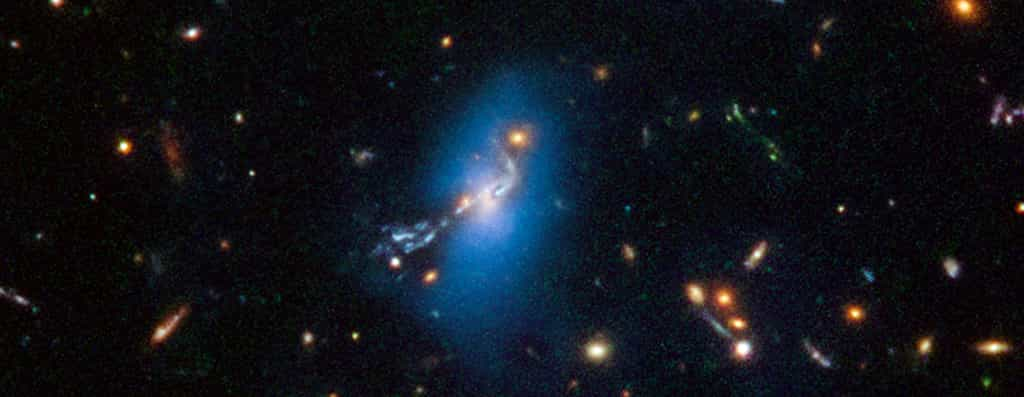

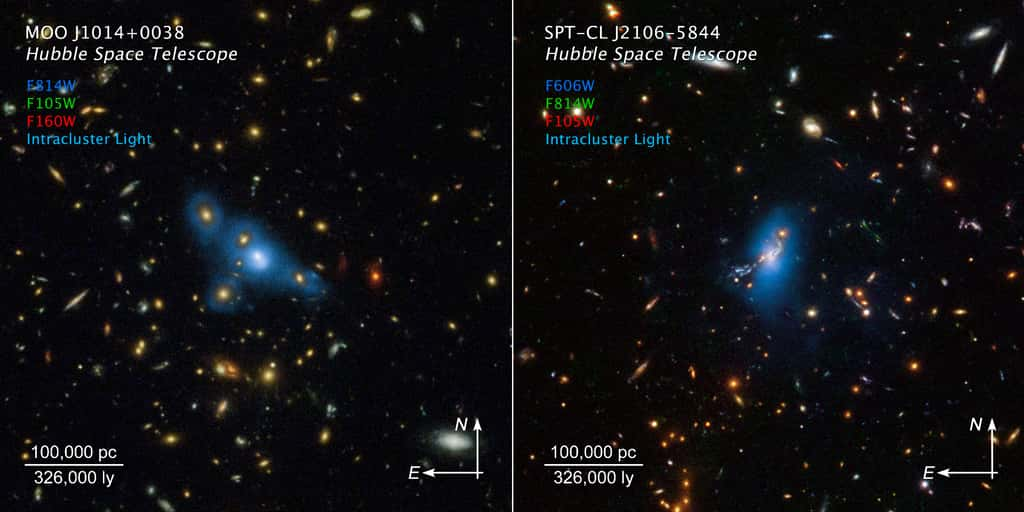

Zwicky va en plus découvrir en 1951 pour la première fois et dans l'amas de Coma un rayonnement fantomatique et diffusdiffus issu d'une matièrematière entre les galaxies des amas (pour mémoire, rappelons qu'un amas de galaxies compte entre quelques centaines et quelques milliers de galaxies dans un volumevolume d'une taille comprise entre quelques millions et quinze millions d'années-lumièreannées-lumière environ).

Des étoiles errantes entre galaxies

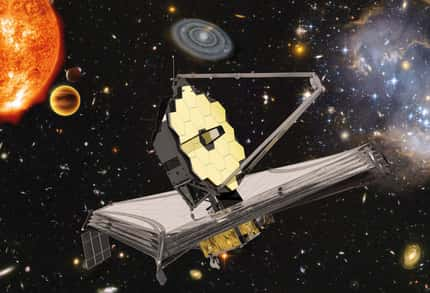

L'origine de cette lumière intra-amas, comme l'appellent les astrophysiciensastrophysiciens (en anglais Intracluster light ou ICL), n'est pas encore très bien comprise même s'ils ont des idées à ce sujet. Un groupe de chercheurs vient pourtant d'apporter de nouveaux éléments de réponse grâce aux observations du télescopetélescope Hubble qui est encore loin d'avoir dit son dernier mot, malgré la spectaculaire arrivée de son successeur, le James-Webb.

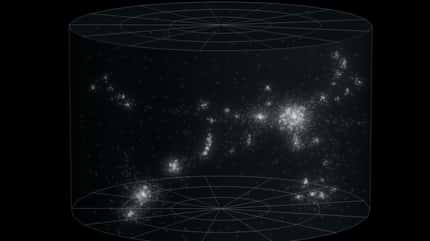

Comme l'expliquent dans un article de Nature James Jee et Hyungjin Joo, tous deux de l'université Yonsei à Séoul (Corée du Sud), les deux chercheurs se sont appuyés dans leurs travaux sur des observations de Hubble dans l'infrarouge concernant les émissionsémissions intra-amas de 10 amas de galaxies situés à au moins 10 milliards d'années-lumière. Ces émissions sont 10 000 fois plus faibles que celles mesurables en moyenne au sol en regardant la voûte céleste de nuit.

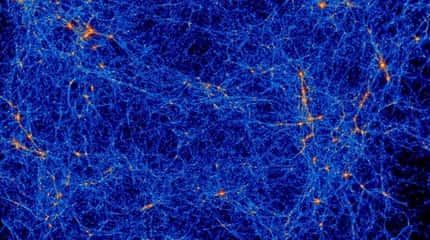

Il est généralement admis depuis quelque temps déjà que la lumière fantomatique des amas provient d'étoilesétoiles vagabondant entre les galaxies d'un amas. Mais la question dont la réponse divise les astrophysiciens est celle de l'origine de ces étoiles.

S'agissait-il d'étoiles nées par effondrementeffondrement gravitationnel du gazgaz entre les galaxies ou d'étoiles éjectées de ces mêmes galaxies selon divers scénarios ?

D'après l'article de Nature, ces étoiles sont entre les galaxies depuis des milliards d'années et elles ne peuvent pas être le produit d'interactions rapprochées entre des galaxies les ayant conduites à être arrachées par des forces de maréeforces de marée, notamment lors de fusionsfusions récentes de galaxies.

Des étoiles nées avec les amas de galaxies

Les données de Hubble montrent en effet que la proportion de lumière intra-amas par rapport à celle émise par la totalité d'un amas reste constante pendant au moins les premiers milliards d'années du cosmoscosmos observable. Elles doivent donc être nées au moins en même temps que les amas. S'il s'agissait d'étoiles éjectées des galaxies, par exemple du fait de la pressionpression exercée sur elles par le ventvent de gaz produit par le mouvementmouvement des galaxies dans le gaz intra-amas, on devrait avoir une population d'étoiles errantes qui croît avec le temps et donc aussi une croissance des émissions de la lumière intra-amas.

Il est possible d'imaginer cependant qu'un processus similaire ou un autre mécanisme d'éjection ait opéré pendant les premières centaines de millions d'années de l'existence des galaxies qui étaient alors plus petites et donc moins liées gravitationnellement. On en saura sans doute plus dans les années à venir avec le télescope James-Webb qui a été spécialement conçu pour nous donner accès à l'évolution primitive des galaxies.

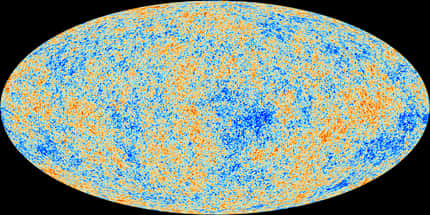

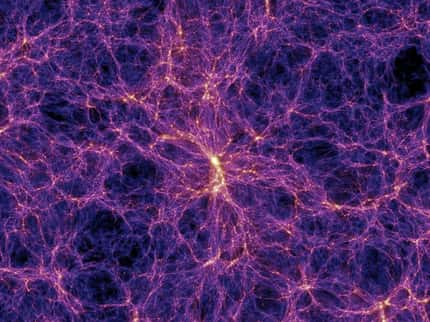

En tout état de cause, comme l'explique un communiqué de la NasaNasa accompagnant les analyses des observations de Hubble par les astrophysiciens coréens, si les étoiles errantes étaient produites par un jeu de flipper relativement récent parmi les galaxies, elles n'auraient pas eu assez de temps pour se disperser dans tout le champ gravitationnel de l'amas et ne pourraient donc pas tracer la distribution de la matière noirematière noire de l'amas. Mais si les étoiles sont nées dans les premières centaines de millions d'années de l'amas, elles doivent être complètement dispersées dans tout l'amas. Cela permettrait aux astrophysiciens de se servir de ces étoiles pour cartographier la distribution de la matière noire à travers l'amas via une méthode alternative à celle utilisant les lentilles gravitationnelleslentilles gravitationnelles.