au sommaire

Astrophysiciens et cosmologistes continuent à préciser la part respective des deux mécanismes principaux de la croissance de la taille des galaxies au cours de l'histoire de l'univers observable. On sait que l'un d'eux fait intervenir la fusion des galaxies lors de collisions. Le télescope Hubble nous a montré des images de bon nombre de ces interactions entre galaxies qui donnent lieu à des structures parfois spectaculaires avec des courants de marée. La Voie lactéeVoie lactée elle-même a dû en assimiler et les chercheurs comptent bien sur les observations de la mission Gaia pour faire de l'archéologie galactique en lisant dans les positions, les vitessesvitesses et les compositions chimiques des étoilesétoiles, afin de reconstituer une partie de sa genèse.

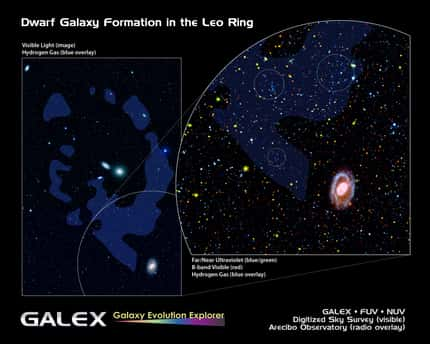

On sait également que les galaxies croissent en avalant de grandes quantités de gazgaz, que ce soit sous la forme de courants froids de matièrematière intergalactique ou sous la forme de grands nuagesnuages de cette même matière. Une équipe internationale comprenant parmi ses membres des chercheurs de l'Institut d'astrophysiqueastrophysique de Paris (CNRS, UPMC) vient de le montrer à nouveau en publiant un article dans Science et disponible en accès libre sur arXiv.

Une vidéo montrant le VLA aux USA. © HDavatar

Les astrophysiciensastrophysiciens se sont intéressés à un grand amas de galaxiesamas de galaxies dont la lumièrelumière a mis 10 milliards d'années pour nous parvenir. La partie du spectrespectre électromagnétique qu'ils ont étudié correspond à celle accessible avec deux radiotélescopesradiotélescopes, le Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) et l'Australia Telescope Compact Array (ATCA). Ils permettent tous deux de mesurer le rayonnement émis par les moléculesmolécules de monoxyde de carbonemonoxyde de carbone, servant en effet de traceur à la répartition du gaz d'hydrogènehydrogène dans lequel il baigne du fait des collisions qu'elles subissent.

Des protons manquants avec 100 milliards de masses solaires

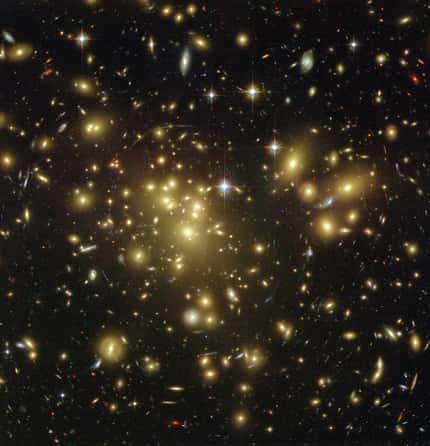

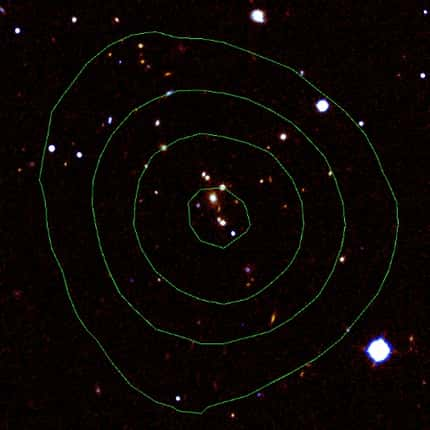

On sait que dans les amas, qui contiennent de quelques centaines à quelques milliers de galaxies, les plus massives se trouvent au centre. Celui qui a été étudié se nomme « la Toile d'AraignéeAraignée » (The Spiderweb en anglais). C'est une galaxie géante en formation entourée de plusieurs galaxies nainesgalaxies naines. Les chercheurs ont donc pensé que l'on pouvait se servir de ces observations pour préciser le mécanisme de croissance de cet objet.

Il s'est avéré que la grande galaxie ne se développait pas comme ses consœurs observées dans des amas galactiques plus récents. La Toile d'Araignée et son cortège de galaxies apparait comme plongée dans un nuage de gaz froid, trois fois plus grand que la Voie lactée, à une température de -200°C, contenant une massemasse estimée à 100 milliards de fois celle du SoleilSoleil et qui alimente sa croissance. Pour le moment, les astrophysiciens ne comprennent pas encore comment ce nuage est structuré ni comment il s'est formé. Sa découverte permet cependant de contribuer à résoudre l'énigme des protons manquants dans le cosmoscosmos.

Nouvelle découverte sur les processus de croissance des galaxies

Article de Laurent SaccoLaurent Sacco publié le 25/10/2010

Si l'on en croit les observations faites au VLTVLT grâce au spectrographespectrographe Sinfoni, la croissance des premières galaxies ne serait pas due uniquement à un processus de fusion entre les galaxies naines. Un second processus, également important, aurait été la capture de courants froids d'hydrogène et d'héliumhélium intergalactiques.

Comprendre la formation et l'évolution des galaxies est l'une des tâches principales des cosmologistes. L'un des piliers de la description de ces processus est le modèle de la matière noire froide auquel s'est récemment adjoint la présence de l'énergie noire. Ce modèle de Cold Dark Matter (en anglais, ou CDM), expliquant la formation des grandes structures aujourd'hui observées dans les grandes lignes, présente quelques imperfections.

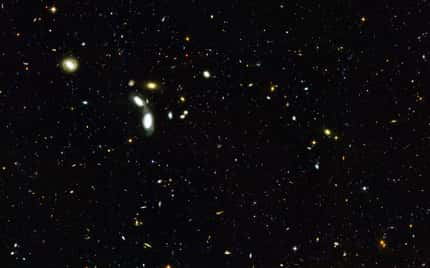

Selon lui, tout commence par la formation d'étoiles puis de galaxies naines qui vont entrer en collision et entamer des processus de fusion. Les grosses galaxies se mettraient à croître aux dépens des plus petites et les amas de galaxies se formeraient ensuite pour donner enfin les superamassuperamas de galaxies.

Lors des collisions entre galaxies, de véritables flambées d'étoiles se forment. Les étoiles elles-mêmes n'entrent pas en collision (car elles forment un gaz trop peu dense) mais les nuages de gaz interstellaires, eux, se compriment, provoquant par un effondrementeffondrement gravitationnel et par fragmentation la formation d'amas ouverts d'étoilesamas ouverts d'étoiles.

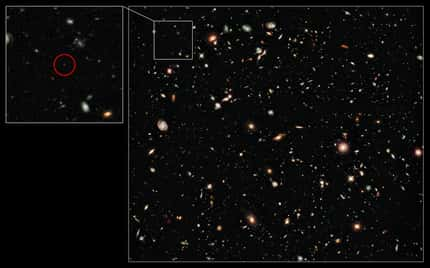

Assez bien confirmé, le modèle CDM prédit cependant l'existence actuelle de nombreuses petites galaxies naines que l'on observe en nombre insuffisant. Il ne semble pas très favorable non plus à l'existence précoce de grandes galaxies comparables à la Voie lactée, alors que l'on en a bel et bien observé dès les premiers milliards d'années de vie du cosmos.

Mais surtout, on observe des galaxies spiralesgalaxies spirales qui, il y a plus de 10 milliards d'années, avaient un taux de formations stellaires de plusieurs centaines de masses solaires par an, alors qu'elles ne présentent pas de signes de collisions récentes.

Des courants froids font-ils croître les galaxies ?

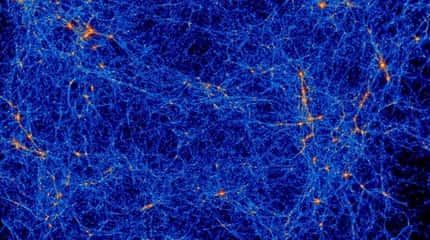

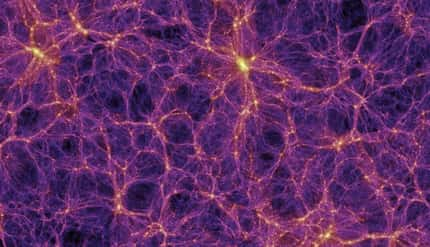

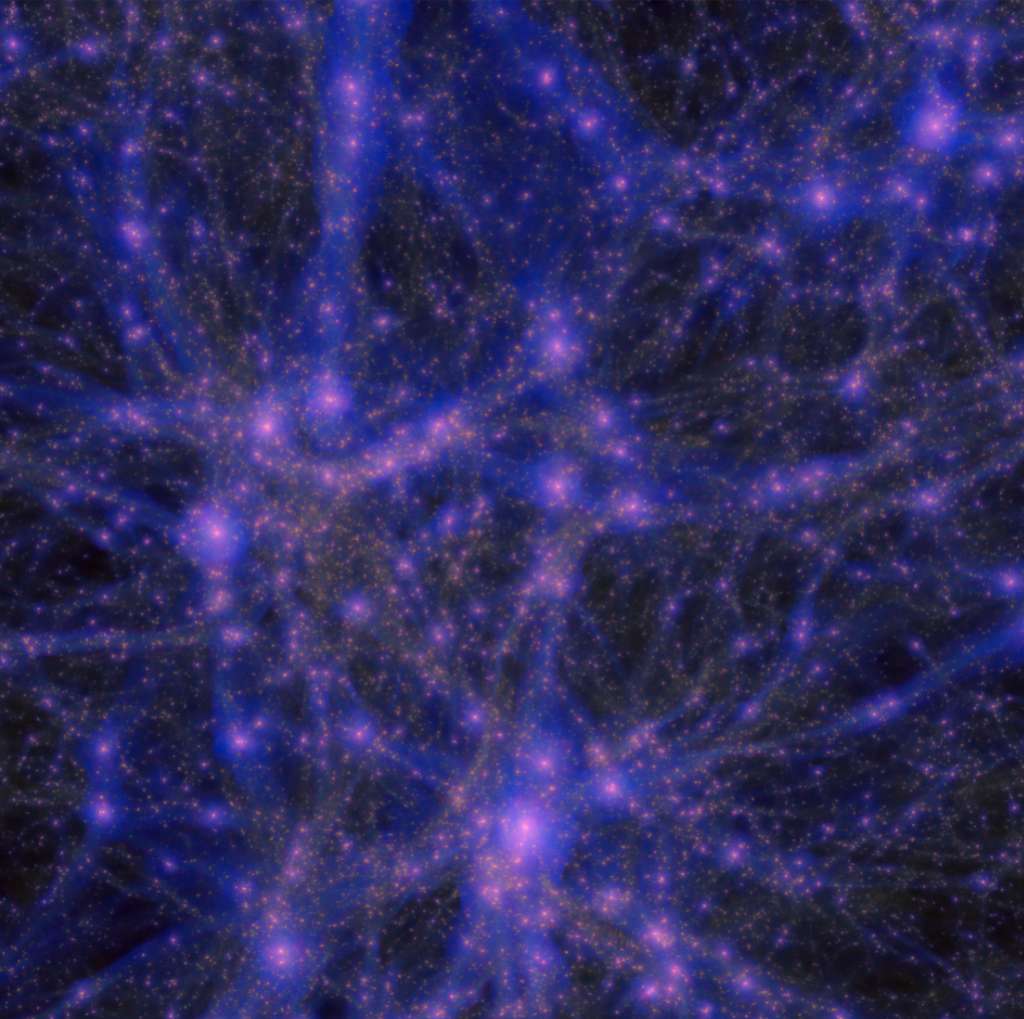

On a donc cherché des mécanismes complémentaires pour expliquer la croissance des galaxies et certaines des flambées d'étoiles observées. L'un d'entre eux postulait que l'accrétionaccrétion de gaz intergalactique froid n'était probablement pas aussi négligeable qu'on le pensait. Ce processus pouvait avoir été suffisamment important pour aider à l'apparition précoce de grandes galaxies et y soutenir la formation stellaire. Les simulations numériquessimulations numériques conduites sur l'un des plus gros ordinateursordinateurs du monde, le MareNostrum du centre de calcul de Barcelone, ont récemment donné du poids à ce mécanisme.

Les observations du VLT viennent maintenant soutenir ce modèle de « galaxies à courants froids », comme l'indique un article de Nature.

Une image extraite de la simulation de la formation des galaxies aux débuts de l'univers, effectuée sur MareNostrum, l'un des plus gros ordinateurs du monde. Elle a nécessité plus de quatre semaines de calculs sur 2.000 processeurs. Elle montre la formation de plus de 100 millions de galaxies. © MareNostrum/ CEA-Teyssier

Selon le responsable de l'équipe d'astrophysiciens auteurs de la découverte, Giovanni Cresci (Osservatorio Astrofisico di Arcetri) : « les nouveaux résultats obtenus avec le VLT sont les premières preuves directes que l'absorptionabsorption de gaz originel a effectivement lieu et est suffisante pour alimenter une vigoureuse formation stellaire et la croissance des galaxies massives dans l'univers jeune ».

Une étude sur trois jeunes galaxies semblables à la Voie lactée

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont commencé par sélectionner trois galaxies très régulières et très lointaines (avec un disque en rotation parfait), semblables à la Voie lactée et dont l'âge était de seulement 2 milliards d'années après le Big BangBig Bang. Il était en effet nécessaire d'observer des galaxies ayant connu le moins possible de collisions ou de fusions récentes avec d'autres galaxies.

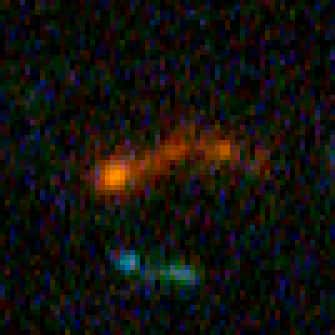

La croissance des premières galaxies ne se serait pas faite uniquement par un processus de fusion entre les galaxies naines. Sur cette image d'artiste, on voit deux courants de gaz froids alimentant les zones centrales d'une galaxie et y produisant la formation de nouvelles étoiles. © ESO/L. Calçada

Un autre facteur déterminant dans le choix des galaxies : la nécessité de la présence d'une intense formation d'étoiles dans les régions centrales de ces galaxies. Il faut savoir que de nos jours, celles-ci sont les zones les plus riches en éléments lourds produits par la nucléosynthèsenucléosynthèse stellaire et libérés dans l'espace par les explosions d'étoiles massives en supernovaesupernovae. Or, dans les trois cas, les observations menées à l'aide du spectrographe Sinfoni (celui-là même utilisé pour observer la galaxie la plus lointaine connue à ce jour) ont montré une pauvreté en éléments lourds associée aux zones de formation d'étoiles.

Cela ne semble pouvoir s'interpréter que comme le résultat de la formation de nouvelles étoiles à partir de nuages de gaz d'hydrogène et d'hélium dépourvus d'éléments lourds (comme le carbone, l'oxygèneoxygène ou l'azoteazote). Ce gaz ne provient donc pas de galaxies déjà enrichies en ces éléments. C'est exactement ce à quoi on doit s'attendre si des courants de gaz froids intergalactiques sont bien en mesure de faire croître des galaxies de façon importante.