Image du quasar J1148+5251 prise avec le télescope Keck de 10 m (le point jaune). Tous les autres objets de l'image sont beaucoup plus proches. Crédit : Keck.S.G. Djorgovski, A. Mahabal et M. Bogosavljevic, Caltech

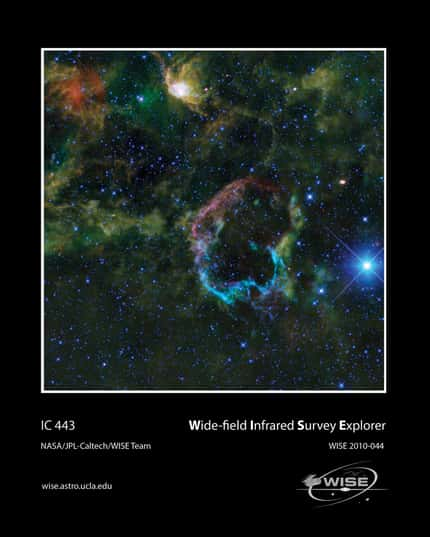

L'interféromètre de l'Iram est un célèbre instrument qui permet aux astrophysiciensastrophysiciens français, allemands et espagnols d'observer l'Univers dans le domaine des ondes radios millimétriques. Situé à 2.550 m d'altitude sur le Plateau de Bure dans les Alpes, ce radiotélescope est l'un des plus sensibles du monde. Il permet d'observer et d'analyser les composantes moléculaires et poussiéreuses du gaz du milieu interstellaire, dans les pouponnières d'étoiles aussi bien dans la Voie lactéeVoie lactée que dans les galaxiesgalaxies lointaines.

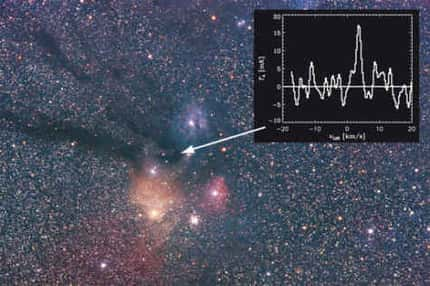

Il y a quelque temps déjà une première analyse du rayonnement libéré par le quasarquasar J1148+5251 avait permis aux chercheurs d'y déceler la présence de la raie d'émissionémission du carbonecarbone ionisé (C+).

Le radiotélescope utilisé pour les observations de la galaxie J1148+5251: l’interféromètre de l’IRAM au Plateau de Bure dans les Alpes françaises. Crédit : IRAM/Rebus

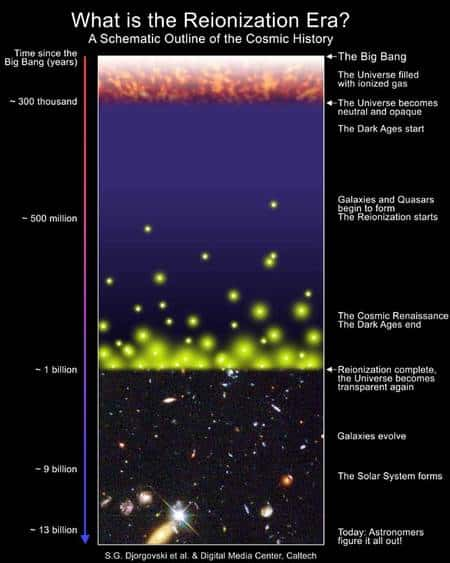

Ce quasar est situé à plus de 12,8 milliards d'années-lumièreannées-lumière de nous, ce qui signifie que nous l'observons peu après la fin des âges sombresâges sombres, en pleine Renaissance Cosmique. A cette époque, les premières étoiles et les premières galaxies venaient tout juste d'apparaître et leur rayonnement ionisait à nouveau une partie de l'hydrogènehydrogène atomique s'étant formé 380.000 ans après la naissance de l'Univers observable.

La raie C+ est particulièrement intéressante car elle provient d'un gaz soumis à un rayonnement ultravioletultraviolet dans des régions de photodissociation, associées à une activité de formation stellaire. Son observation constitue un bon traceur de formation stellaire comme on a pu le constater dans les pouponnières d'étoiles de la Voie lactée et des galaxies proches.

Le rayonnement infrarougeinfrarouge émis par le carbone ionisé est aussi d'une grande importance pour la formation même des étoiles car, lors de sa contraction, un nuagenuage moléculaire s'échauffe. S'il ne disposait pas d'un moyen de se refroidir en émettant du rayonnement à des longueurs d'ondelongueurs d'onde lui permettant de s'échapper, la pressionpression du gaz finirait par stopper la contraction gravitationnelle. Mais, si le rayonnement UV émis par les jeunes étoiles est trop intense, la pression de radiationpression de radiation finira elle aussi par s'opposer à la contraction du reste du nuage moléculaire. Il existe donc un taux de formation limite pour les étoiles dans les nuages.

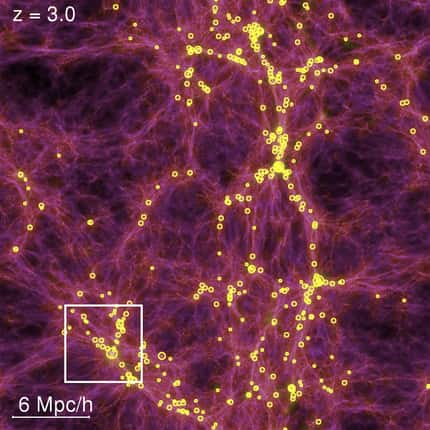

La chronologie supposée de l'Univers, de la recombinaison jusqu'à nos jours avec les âges sombres (dark ages). Crédit : Caltech

Le quasar J1148+5251 avait déjà été imagé par le VLA et par les antennes de 30 mètres de l'Iram mais les chercheurs sont parvenus à affiner les observations et à consolider les conclusions que l'on pouvait en tirer.

Une production maximale

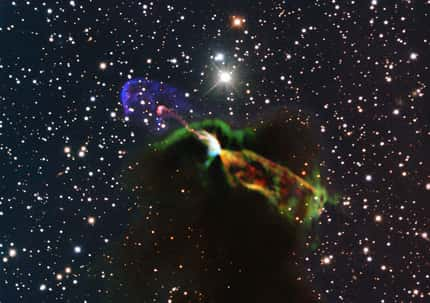

Il y a d'abord le fait que, comme on l'avait déjà constaté par d'autres mesures, moins d'un milliard d'années après la naissance du cosmoscosmos observable, le milieu interstellaire des galaxies est déjà bien enrichi en éléments lourds (comme le carbone). Ensuite, la formation d'étoiles y est bien visible dans des régions dont les conditions ressemblent à celles de la nébuleuse d'Orionnébuleuse d'Orion mais avec des processus cent millions de fois plus importants.

Les astrophysiciens déduisent de ces observations que, dans la galaxie hôte de J1148+5251, ces mécanismes impliquent un taux de formation vertigineux de plus de 1.000 massesmasses solaires par an, contre environ une masse solaire par an dans notre propre Galaxie. On est à la limite du taux autorisé par les lois de la physiquephysique.

J1148+5251 au centre observé par le VLA. Crédit : Walter et al., NRAO/AUI/NSF

Remarquablement, la formation d'étoiles se produisait alors dans une région dont le diamètre n'était que de 5.000 années-lumière environ. C'est une information très intéressante car elle permet de trancher entre différentes théories de la formation des étoiles dans les galaxies naissantes. Apparemment, ces étoiles se formaient essentiellement au niveau du cœur des galaxies, justement là où se trouve un trou noirtrou noir central massif.

La raie du C+ est normalement située dans le domaine de longueur d'onde de l'infrarouge lointain (158 micronsmicrons), c'est-à-dire a priori inobservable sur Terre en raison de la présence de l'atmosphèreatmosphère. Mais provenant d'objets aussi lointains à l'aubeaube de l'histoire des galaxies, le décalage spectral vers le rouge l'amène à seulement 1 millimètre en longueur d'onde environ.

C'est pourquoi l'interféromètre de l'Iram et surtout celui d'Alma en constructionconstruction nous permettent d'observer les détails de la formation et de l'évolution précoce des galaxies. Beaucoup plus devrait nous être révélé sur la formation des première étoiles et des premiers trous noirs massifs, ainsi que du lien entre la croissance de ces derniers et les galaxies. Mal compris, ce lien est indiscutable et on commence à avoir quelques idées sur la question, avec par exemple la théorie des courants froids.