Les nébuleuses planétaires sont parmi les plus beaux objets astrophysiques que l'on peut admirer avec un télescope. Ces phénomènes transitoires n'existent que pendant quelques dizaines de milliers d'années, se formant lorsque des étoiles en fin de vie quittent la séquence principale du fameux diagramme HR. Dans notre Voie lactée, environ 1.500 nébuleuses planétaires sont connues. Elles présentent une étonnante variété de formes complexes et de couleurscouleurs, correspondant à différentes périodes de l'évolution dynamique et chimique des couches supérieures de leur enveloppe, qu'elles éjectent alors qu'elles se déplacent (dans le diagramme HR) sur la Branche asymptotique des géantesBranche asymptotique des géantes (AGB).

Les astrophysiciensastrophysiciens tentent depuis des années de rendre compte de cette variété et un récent article déposé sur arXiv l'explique en partie, à nouveau par la présence d'un compagnon invisible en orbiteorbite autour d'une étoile en phase de géante rouge, tout proposant un scénario pour expliquer une découverte étonnante.

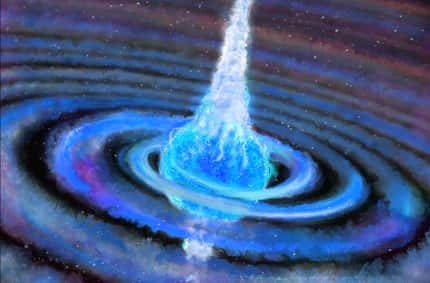

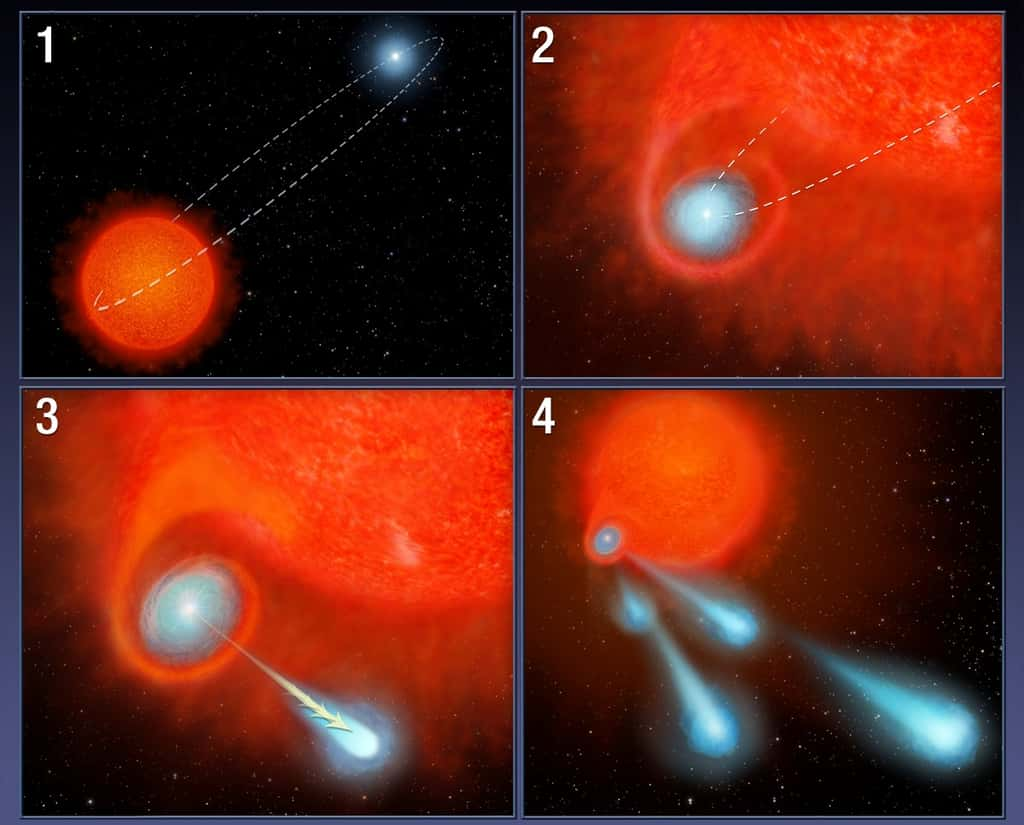

Une série d'illustrations du modèle proposé par les astrophysiciens pour expliquer la formation des bulles de plasma éjectées par V Hydrae. Voir les explications ci-dessous. © Nasa, Esa et A. Feild (STScI)

Deux fois la masse de Mars à presque 800.000 km/h

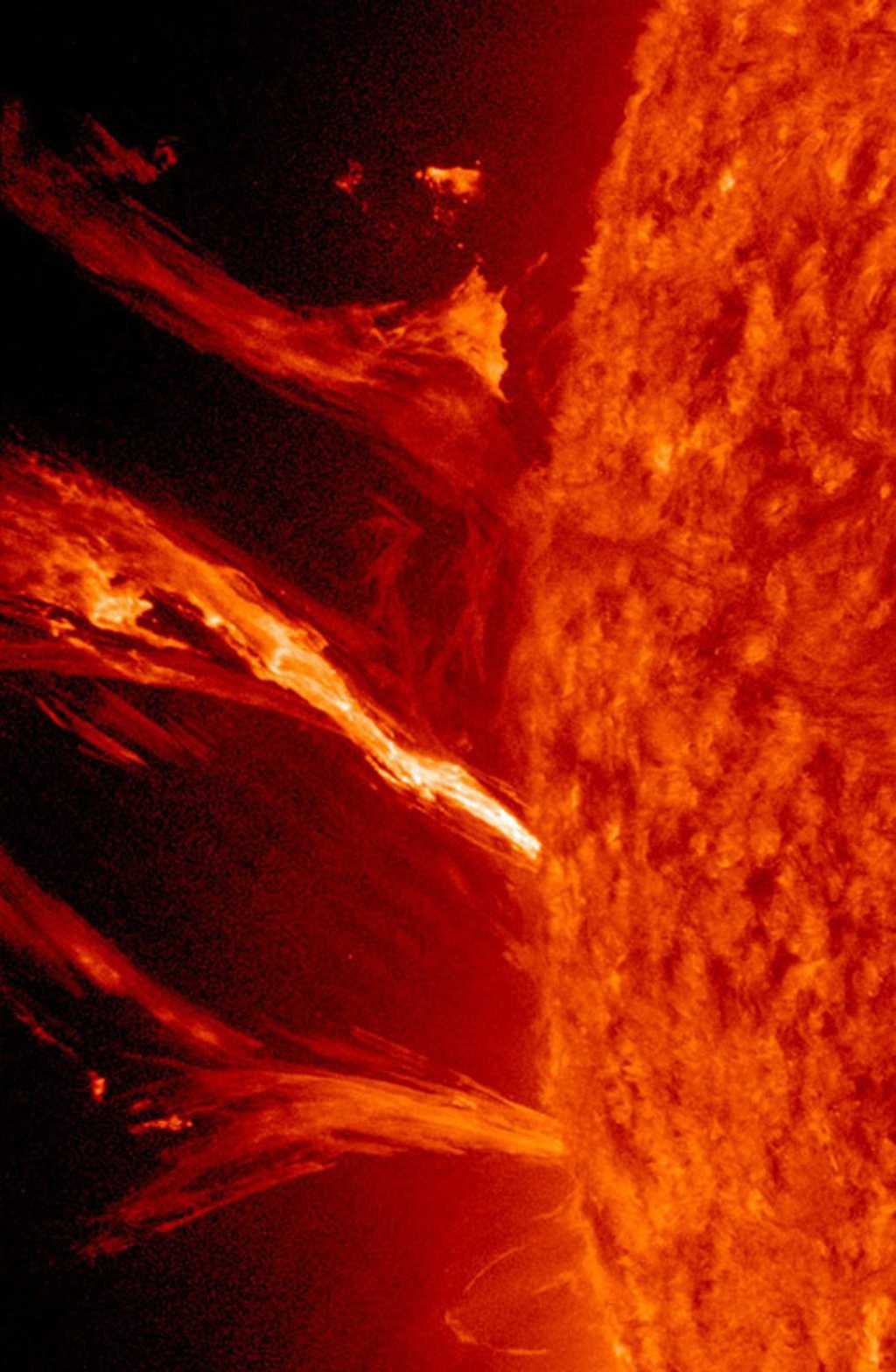

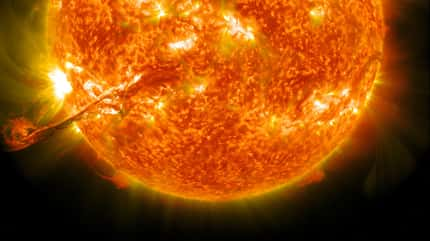

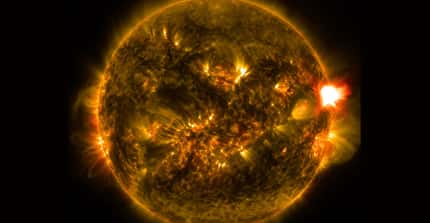

Depuis onze ans, une équipe de chercheurs a utilisé à plusieurs reprises le télescope spatial Hubbletélescope spatial Hubble, plus précisément l'instrument STIS (Space Telescope Imaging Spectrograph), pour étudier l'étoile variableétoile variable et carbonée V Hydrae, située à environ 1.200 années-lumièreannées-lumière du Système solaireSystème solaire dans la constellationconstellation de l'HydreHydre. Ils y ont découvert une série de bulles de plasma géantes, deux fois plus chaudes que la surface du SoleilSoleil.

Les plus grosses contiennent deux fois la massemasse de la Planète rouge. Certaines de ces bulles sont détectables jusqu'à une distance de 8 fois celle qui sépare le Soleil de la ceinture de Kuiperceinture de Kuiper, soit environ 37 milliards de kilomètres. Les vitessesvitesses de ces bulles, qui s'éloignent de V Hydrae, sont considérables. Elles leur permettraient de couvrir la distance de la Terre à la LuneLune en seulement 30 minutes.

En se refroidissant, ces bulles ne sont plus détectables dans le visible, donc par Hubble, mais le radiotélescoperadiotélescope Submillimeter Array, à Hawaï, a permis d'en découvrir d'autres. L'étude des mouvementsmouvements de ces bulles indique que depuis au moins 400 ans, V Hydrae se comporte comme un canon tirant ces paquetspaquets de plasma avec une périodicité d'environ 8,5 ans, mais pas toujours exactement dans la même direction.

Pour expliquer ce fascinant phénomène, les astrophysiciens proposent de considérer V Hydrae comme une étoile binaire, ce qui ne serait pas étonnant car les deux tiers des étoiles de la GalaxieGalaxie sont en couple (voir le schéma ci-dessus en 4 illustrations). Une compagne encore invisible et sur une orbite elliptique (illustration 1) passerait périodiquement dans l'atmosphèreatmosphère dilatée de la géante rougegéante rouge, accrétant de la matièrematière autour d'elle en formant un disque (2). Ce disque permet naturellement la formation de jets de matière et donc de processus conduisant à chaque réalimentation à l'éjection d'une bulle de plasma à presque 12.000 kelvinskelvins (3 et 4).

Selon les chercheurs, ces bulles sculpteraient les couches de matière éjectées par une géante rouge en fin de vie. C'est ainsi que se formeraient les structures parfois compliquées observées depuis une vingtaine d'années par Hubble dans les nébuleuses planétaires.