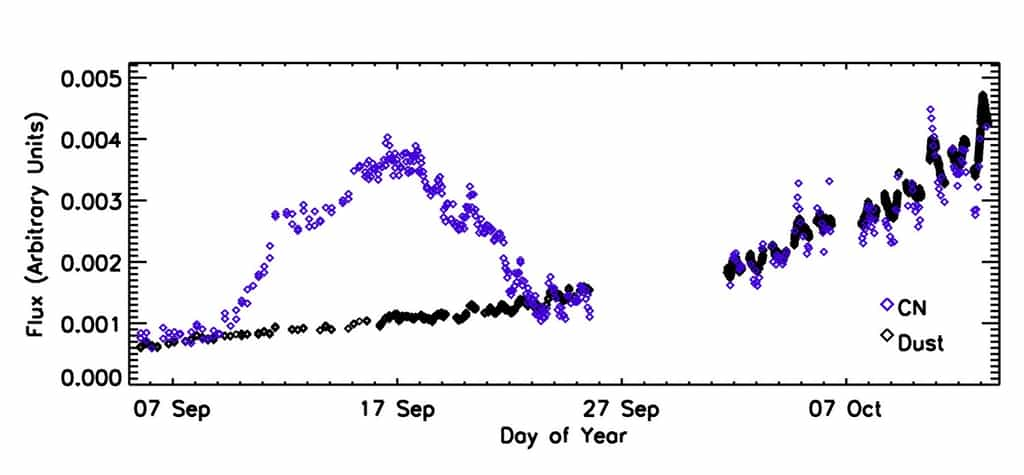

Les scientifiques en charge de la mission Epoxi, qui fonce actuellement en direction de Hartley 2, viennent de présenter la courbe d'activité de la comète, réalisée entre le 5 septembre et le 15 octobre. On y découvre que la production de cyanogène a connu une brutale augmentation avant de redevenir normale.

La présence de la Lune a ralenti la production d'images de la comète 103P/Hartley 2, prises depuis les observatoires terrestresobservatoires terrestres ces dernières nuits. Pour autant, cette jeune et très active comète est toujours sous surveillance, notamment grâce à l'ancienne sonde Deep Impact.

Deep ImpactDeep Impact connaît une nouvelle jeunesse : après avoir approché Tempel 1 en 2005, la voilà destinée à croiser un autre astre chevelu dans quelques jours, le 4 novembre. La sonde, qui répond désormais au nom d'Epoxi (Extrasolar Planet Observation and Deep Impact Extended Investigation), passera à 700 kilomètres du petit noyau (1,5 kilomètre) d'Hartley 2. En attendant cette rencontre, la cinquième du genre dans l'histoire récente de l'exploration cométaire, les scientifiques se sont penchés sur les mesures effectuées par la sonde depuis bientôt deux mois.

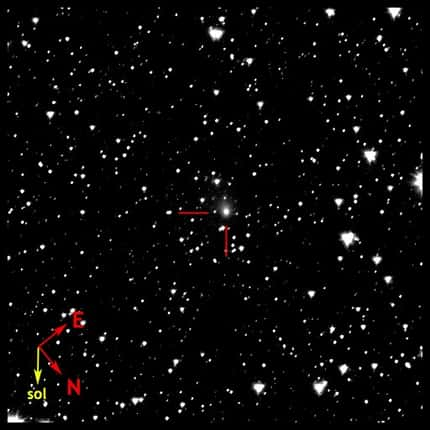

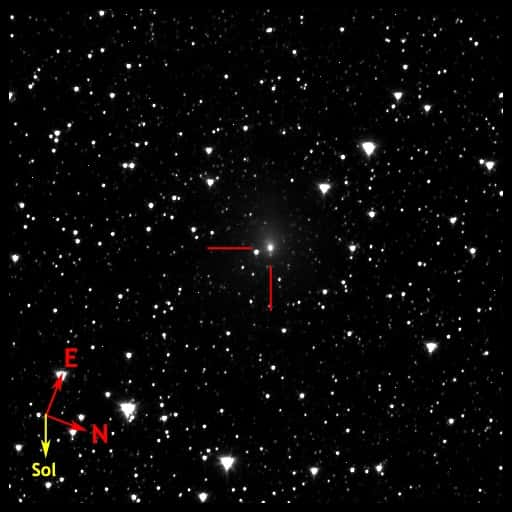

La comète Hartley 2 photographiée par la sonde Epoxi le 25 septembre dernier, soit 40 jours avant la rencontre prévue le 4 novembre. La sonde était alors à 41 millions de kilomètres. © Nasa/JPL/UMD

Du cyanogène à revendre

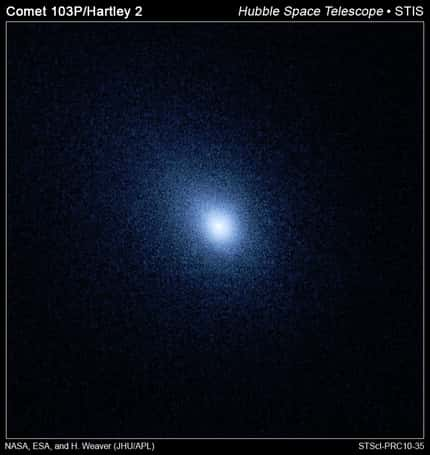

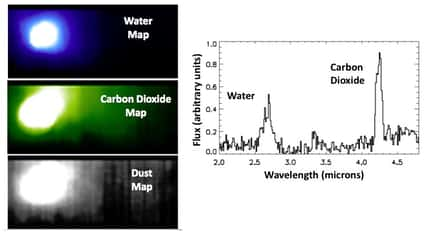

Depuis qu'elle est sous l'œilœil des télescopes et des lunettes, 103P/Hartley 2 a été affublée du surnom de comète verte. Rien d'étonnant à cela : comme beaucoup de ses sœurs, Hartley 2Hartley 2 laisse échapper de son noyau de la poussière et du gaz, libérés au cours de la sublimationsublimation de la surface bombardée par le rayonnement solairerayonnement solaire. Le halo vert qui forme la chevelure (ou comacoma) autour de ce noyau résulte de la fluorescence du cyanogène (C2N2) et du carbonecarbone diatomique (C2). On s'attendait à observer une augmentation progressive du taux de production de poussière et de cyanogène au fur et à mesure que la comète s'approcherait du SoleilSoleil.

La mesure de ce taux avait été confiée à la caméra MRI (Medium Resolution Instrument) qui pouvait, grâce à des observations réalisées avec des filtres, séparer la production de poussière de celle du gaz. Surprise : entre le 9 et le 17 septembre, le niveau de cyanogène a augmenté d'un facteur 5, avant de redevenir normal autour du 24 septembre. Pour le moment personne ne s'explique cette spectaculaire surproduction de gaz : elle ne correspond pas à un accroissement d'activité du noyau, qui se traduirait par une modification identique de la courbe de poussière. Les scientifiques ne savent pas non plus si un tel sursautsursaut va se reproduire.

Quant aux fluctuations périodiques de la courbe observées au mois d'octobre (après une interruption à la fin du mois de septembre en raison de différentes manœuvres et opérations de calibragecalibrage), elles correspondent à la rotation du noyau de la comète (qui tourne sur lui-même environ toutes les 18 heures). Elles sont désormais décelables en raison de la diminution de la distance qui sépare la sonde de Hartley 2.