au sommaire

- À lire aussi

- Découvrez le ciel profond en image

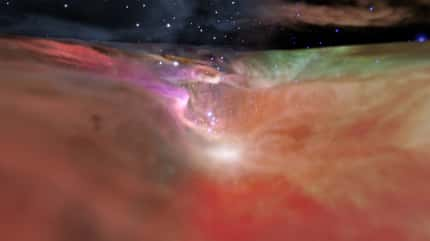

Certaines constellations cachent bien leur jeu. Prenez la discrète Licorne : composée d'étoiles faiblement lumineuses, sa position à l'est de la célébrissime constellation d'Orion n'en fait à priori pas une destination de choix pour les possesseurs de télescopes. Beaucoup préfèrent en effet se tourner vers la nébuleuse d'Orion, Messier 42, dont la réputation n'est plus à faire, et qu'une simple paire de jumelles révèle déjà au regard émerveillé de l'astronomeastronome débutant.

Dans la constellation de la Licorne (qu'on localisera en partant de SiriusSirius, la plus brillante étoile du ciel, et en se dirigeant vers le pôle Nord céleste), point de nébuleuse spectaculaire. Juste quelques objets célestes discrets qui ne révèlent leur beauté qu'aux astrophotographes les plus talentueux. C'est le cas par exemple pour la nébuleuse de la RosetteRosette (NGC 2237), une jolie fleur céleste située à 5.000 années-lumière, dont les pétalespétales d'hydrogènehydrogène sont ionisés par le rayonnement des jeunes étoiles de l'amas NGCNGC 2244.

NGC 2237, la nébuleuse de la Rosette, est l'un des joyaux de la constellation de la Licorne. © Marc Jousset

Pour admirer NGC 2237, un observateur regardant à l'intérieur d'un télescopetélescope, aussi grand soit-il, ne verra que des volutes grises. Face aux faibles lumières, ce sont les bâtonnetsbâtonnets placés en périphérie de notre œil qui entrent en action : à la différence des cônescônes qui perçoivent la couleurcouleur, les bâtonnets, beaucoup plus sensibles, fournissent une image noir et blanc. Une vision bien terne qui laisse les astronomes sur leur faim quand il s'agit d'admirer la profusion de couleurs qu'offrent certaines régions célestes. Seule façon de distinguer la couleur sanguine des faibles volutes de gazgaz ionisé : réaliser de longues poses photographiques qui permettront d'accumuler un grand nombre de photonsphotons sur le capteurcapteur électronique de la caméra.

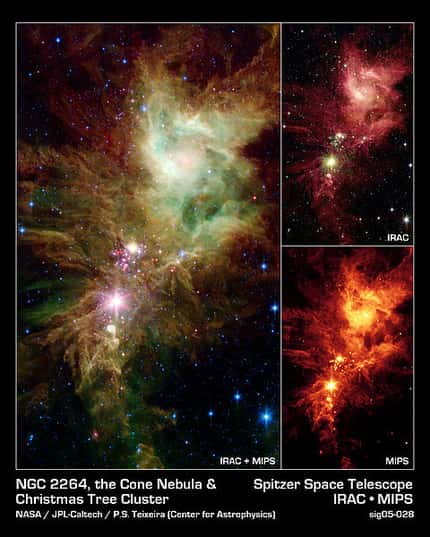

Une autre merveille nichée dans la constellation de la Licorne illustre parfaitement cette situation. Il s'agit de NGC 2264, la nébuleuse du Cône, découverte par l'astronome germano-britannique William HerschelWilliam Herschel en 1785. Même recette que pour la Rosette et mêmes effets : une région H II située cette fois-ci à 2.500 années-lumière est illuminée par le rayonnement ultravioletultraviolet d'un amas d'étoiles. Un monde chatoyant s'étendant sur plusieurs dizaines d'années-lumière où les délicates draperiesdraperies rouges des nébuleuses par émissionémission s'entremèlent aux nuagesnuages sombres de poussière interstellairepoussière interstellaire.

Il aura fallu tout le talent de Rolf Geissinger et surtout 14 heures de poses cumulées avec un télescope de 30 centimètres de diamètre pour parvenir à révéler la beauté et la complexité de cette région céleste.