C'est l'astre qui éclaire nos nuits depuis la formation du Système solaire. On le croyait mort et l'Homme n'y posa le pied il y a quarante ans que par pur prestige. Mais les dernières observations laissent penser que de l'eau pourrait y exister et la Lune redevient ainsi un nouveau continent à conquérir.

- Retrouvez toutes les images de la Lune

De la Lune, nous connaissons ses phases et son exploration avec le programme Apollo. De temps à autre elle se met à rougir au moment d'une éclipse de Lune ou nous plonge dans le noir lors d'une éclipse de Soleil. Source d'inspiration pour les poètes mélancoliques, la Lune est aujourd'hui un objet d'études et de spéculations.

On a longtemps pensé qu'il s'agissait d'un astre formé tout près de notre planète ou qui aurait été capturé par sa puissante attraction. Les chercheurs privilégient aujourd'hui une origine « catastrophique ». Selon eux la Lune résulterait d'un impact géant produit il y a plus de 4,4 milliards d'années entre notre Terre naissante et un petit corps céleste, de la taille de Mars, appelé Théia. Au cours de cette collision la matière arrachée à la Terre ainsi que les restes vaporisés de Théia auraient servi à former la Lune. Cette hypothèse expliquerait la nature géologique de la Lune qui semble constituée d'un matériau identique à celui que l'on trouve dans l'écorce terrestre.

La Pleine Lune révèle ses fausses mers sombres, d'anciennes coulées de lave refroidie. © J.-B Feldmann

Coulées de laves géantes

La suite de l'Histoire lunaire se lit dans ses paysages. L'ère imbrienne débute il y a un peu moins de quatre milliards d'années, à une époque ou de gros planétésimaux circulent encore dans le Système solaireSystème solaire et viennent frapper les planètes. Des impacts sur la Lune y forment de grands bassins appelés improprement « mers ». Ils se remplissent d'une lavelave très fluide qui s'écoule sur de grandes distances, ne laissant émerger que les reliefs les plus importants.

Ces épanchements vont se poursuivre pendant trois milliards d'années, entraînant l'enfoncement des grands bassins qui se traduit par de spectaculaires cassures comme la vallée des Alpes. Sous la croûtecroûte de lave refroidie le magmamagma continue de s'écouler à travers des tunnels. On a retrouvé certains de ces tubes de lave plus ou moins effondrés.

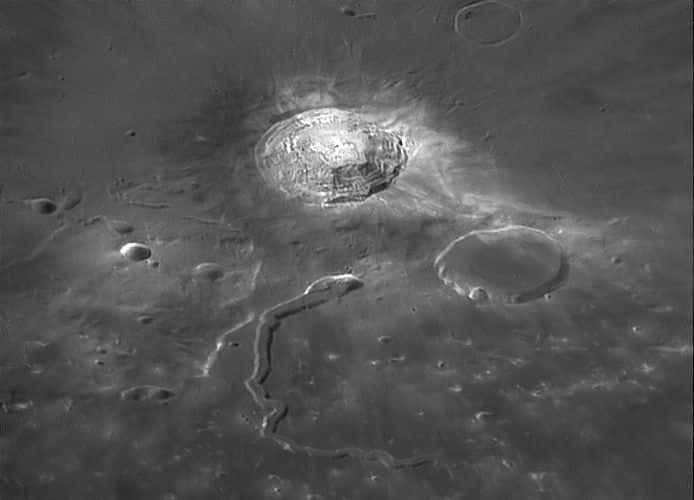

La vallée lunaire de Schröter, l'exemple le plus impressionnant d'un tunnel de lave effondré. © W. Higgins

Puis il y a 700 millions d'années les écoulements de magma s'interrompent et la Lune ne connaît plus alors que quelques impacts météoritiques qui viennent troubler son sommeilsommeil géologique de temps en temps. C'est principalement grâce à la collecte d'échantillons que nous avons pu reconstituer l'Histoire de notre satellite naturel. Quatre décennies après la fin de l'aventure ApolloApollo, les roches lunaires ont encore des choses à nous apprendre.

Au cours de la mission Apollo 17 le géologue Harrison Schmitt explora longuement la région de Taurus Littrow à l'aide du rover pour collecter un grand nombre de roches. Il est ici photographié par le commandant de la mission, Eugene A. Cernan. © Nasa

La question de l'eau

Comment pourrions-nous trouver de l'eau sur la Lune ? La sonde Kaguya l'a confirmé, notre satellite renferme très peu d'eau, pour deux raisons : d'une part sa formation catastrophique l'a porté à de très hautes températures qui ont logiquement vaporisé l'eau qu'il aurait pu contenir initialement. D'autre part sa petitesse lui a empêché tout comme Mars de retenir une atmosphèreatmosphère.

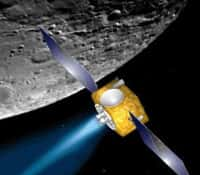

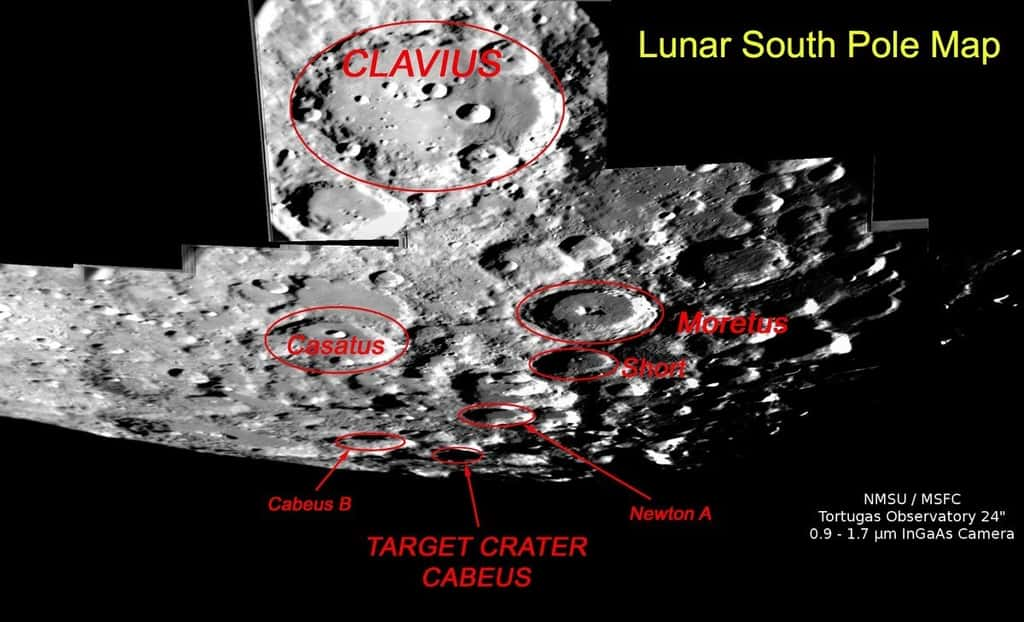

Il existe pourtant un endroit où de l'eau apportée par des comètescomètes aurait pu se conserver : le fond des cratères polaires. Cette hypothèse séduisante avait besoin d'être validée. C'est ainsi qu'en octobre 2009 la sonde LCROSSLCROSS (Lunar Crater Remote Observation and Sensing Satellite) a envoyé un de ses éléments, le module Centaur, s'écraser au fond du cratère Cabeus. L'idée était de provoquer la formation d'un panache de poussières, de gazgaz et de débris dans lequel l'analyse spectrale pouvait mettre en évidence la présence de moléculesmolécules d'eau ou de particules de glace.

LCross, une mission américaine qui a propulsé un impacteur sur la Lune en 2009 pour y détecter la présence d'eau. © Nasa

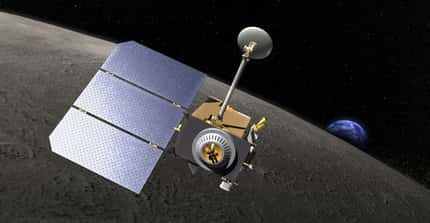

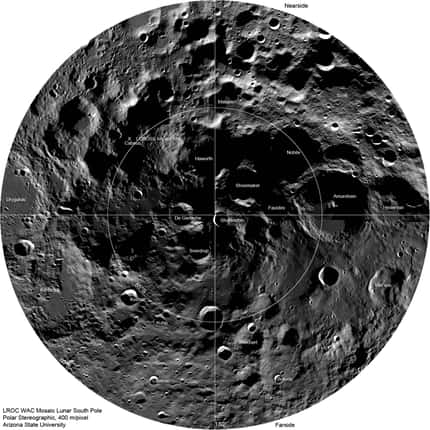

Grâce à cette collision artificielle et aux observations détaillées du pôle sud lunaire menées par la sonde américaine Lunar Reconnaissance Orbiter et l'indienne Chandrayaan-1, les scientifiques pensent aujourd'hui que la Lune abrite de vastes pergelisols. Si c'est bien le cas, les futurs astronautesastronautes disposeraient de sources d'eau potentielles pour l'établissement d'une base lunaire permanente avec la possibilité de fabriquer certains carburants comme l'hydrogènehydrogène ou l'oxygèneoxygène liquidesliquides.

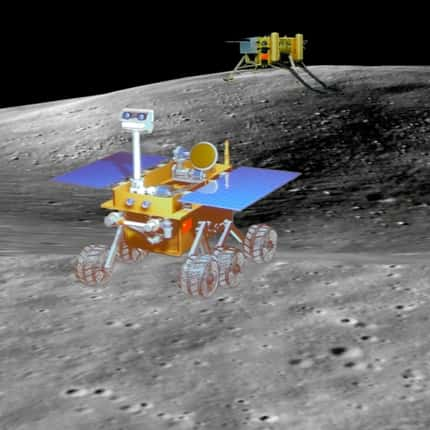

Les chercheurs ont même découvert que certains cratères étaient plus froids qu'on ne le pensait et que la glace qu'ils hébergent pourrait également avoir piégé des composés volatils tels que le dioxyde de soufresoufre, le dioxyde de carbonedioxyde de carbone, le formaldéhydeformaldéhyde, l'ammoniacammoniac, le méthanol, le mercuremercure ou le sodiumsodium. Paradoxalement, cette eau ne fait pas le bonheur de tout le monde : les scientifiques chinois s'inquiètent de la diffusiondiffusion causée par l'eau lunaire vaporisée sous l'action du SoleilSoleil, qui pourrait affecter les mesures que réalisera le petit télescopetélescope ultravioletultraviolet embarqué sur le roverrover Zhonghua de Chang'e-3 en 2013.

Situé à 100 kilomètres du pôle sud lunaire, le cratère Cabeus avait été choisi en 2009 pour y précipiter la sonde LCross. © NMSU/MSFC Tortugas Observatory

Retour vers la Lune ?

Avec la découverte d'eau sur la Lune, notre satellite pourrait redevenir une destination à la mode. Si l'avenir de la capsule OrionOrion est toujours incertain, ce sont les robots qui sont actuellement privilégiés pour l'exploration lunaire côté américain. Même choix technique pour d'autres nations comme la Chine qui vient de lancer la sonde Chang'e-2, dans le cadre de son programme spatial d'exploration robotiquerobotique de la Lune.

Côté indien, après Chandrayaan-1Chandrayaan-1 à qui l'on doit la découverte d'eau sur le sol lunaire, la mission Chandrayaan-2 est en cours de finalisation. Pour que l'Homme retourne sur notre satellite naturel, il faudra sans doute attendre encore quelques décennies, mais rien n'empêche de rêver et de nous imaginer vivre sur la Lune !